Polaroid ProPalette 7000 Filmbelichter

Im Gegensatz zu meinen üblichen Berichten, in denen ich alte Digitalkameras vorstelle oder alte Objektive an mehr oder minder aktuellen Digitalkameras ausprobiere, zeige ich diesmal etwas, das digitale Bilder in die analoge Welt bringt. Es handelt sich um einen Filmbelichter, der Digitalfotos auf Kleinbildfilme ausgibt, wobei als Ziel Schwarzweiß-, Farbnegativ- oder Farbdia-Kleinbildfilme dienen.

Spezifikationen:

- Die Sommer 1997 vorgestellte Polaroid Pro Palette 7000 ist 28 x 21,6 x 71 cm groß und wiegt ca. 16 kg.

- Die maximale Ausgabe-Auflösung beträgt 4096x2732 Bildpunkte in drei Farben mit je 256 Helligkeitsabstufungen (resultierend 16,7 Millionen Farben wie in JPEGs).

- Energieversorgung durch 110-240 Volt Kaltgerätekabel

- Paralleler Mini-Centronics-Druckeranschluß und zwei 50-polige SCSI-1-Buchsen, zwei serielle Schnittstellen für Servicezwecke

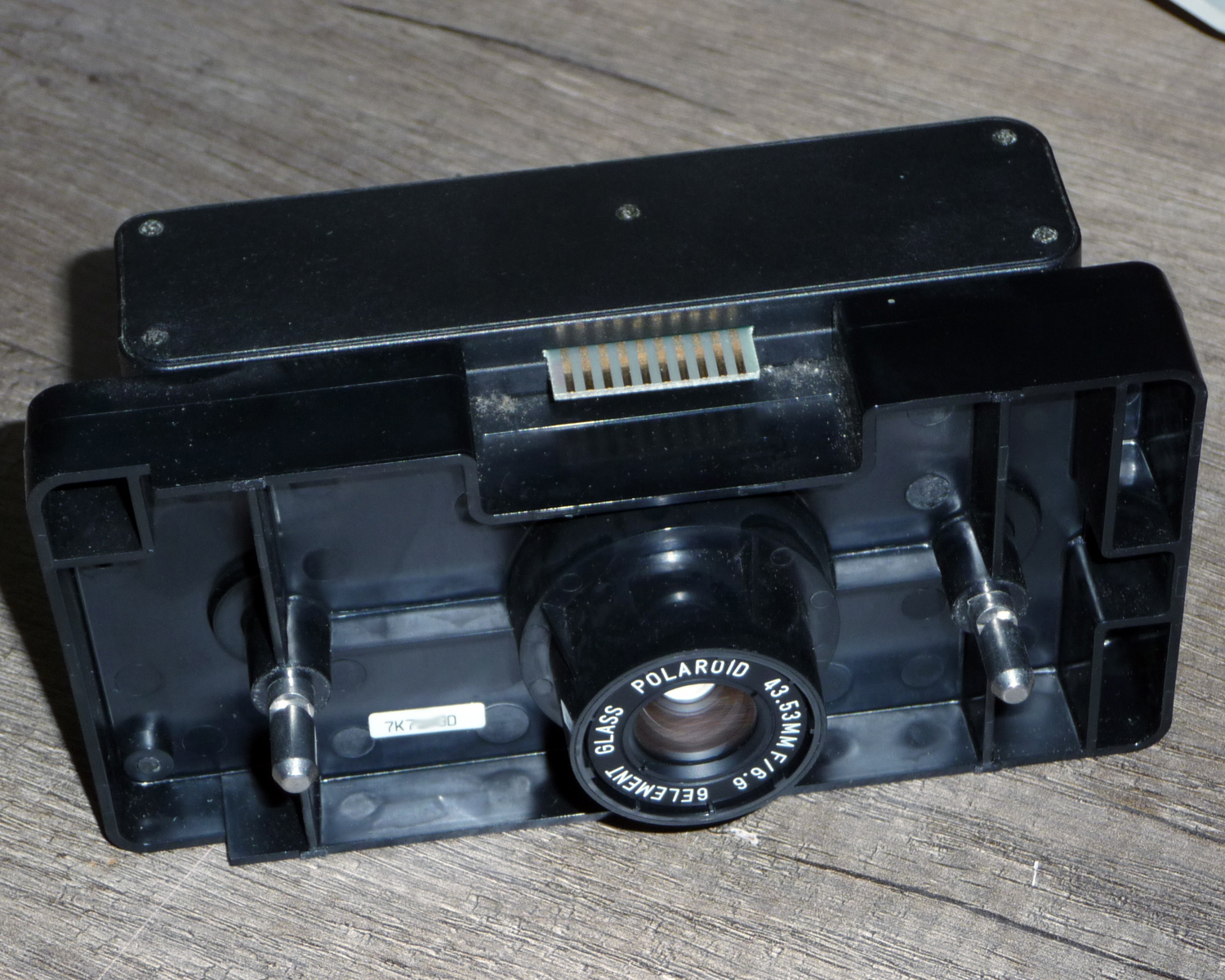

- wechselbarer Filmhalter für Kleinbildfilm, (24x36mm Bildfenster), automatische Film-Vor- und Rückspulung, DX-Code-Abtastung

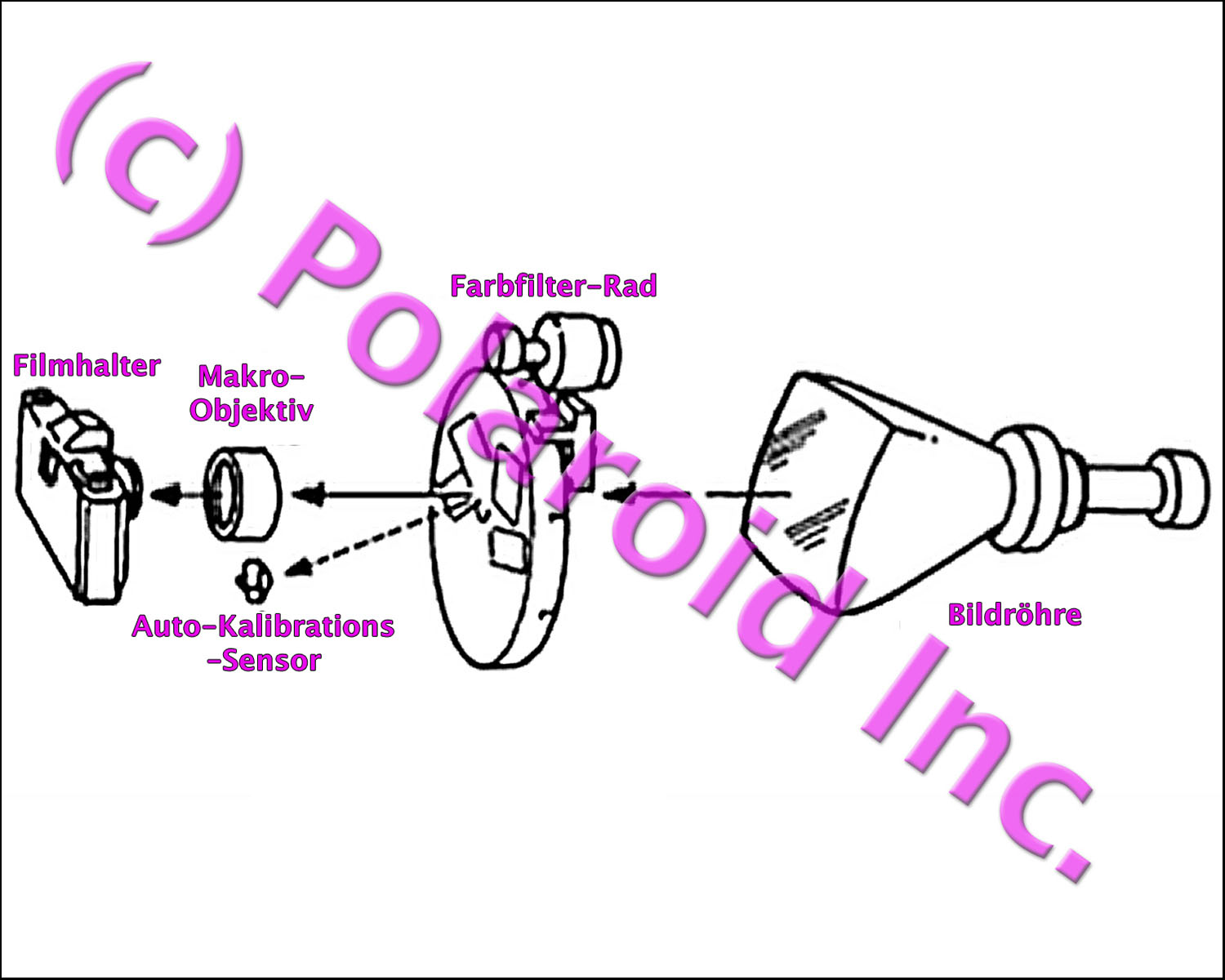

- Ausbelichtung mittels weißer Bildröhre und Farbrad mit Rot-Grün-Blau-Filterrad

- komplexe Ansteuerelektronik mit NEC V53-CPU (Intel 80186-kompatibel), Texas Instrument DSP (Digital Signal Processor), 3 DACs (Digital-to-Analog-Converter), 0,5 MB Flashspeicher uvm.

- Makro-Objektiv 1:6,6/43,53mm (6 Elemente, mehrfach vergütet)

Polaroid-Diabelichter

Polaroid war nicht nur für seine Amateur-Sofortbildkameras (wie z. B. SX-70 oder Image System) bekannt, sondern bot auch den Profifotografen Rückteile für Mittelformatkameras (Hasselblad, Mamiya, Rollei usw.). Was aber nur noch wenige heutzutage wissen: Es gab neben den Sofortbildern auch Sofortfilme, die in normalen Kleinbildkameras belichtet werden konnten und anschließend im Polaroid Autoprozessor in etwa 5 Minuten entwickelt wurden. Die notwendige Chemie lag jedem Film bei.

Es gab verschiedene Filme mit 12 Bildern: Polachrome (Farbdia), Polapan (Blau-auf-Weiß Diafilm) und Polagraph (kontrastreicher Schwarzweißfilm). Sie waren alle nicht für die Abbildung von Fotomotiven gedacht, sondern nur für die Reproduktion von Grafiken und Tabellen; sie erzeugten Bilder für die analoge Entsprechung der heutigen PowerPoint-Präsentation.

Im Zuge des Aufkommens von preiswerten Bürocomputern wurde die Anfertigung der Vorlagen mittels Tabellenkalkulationen und Farbdruckern möglich, die Ausdrucke wurden abfotografiert und die Polachromes entwickelt, nach der Rahmung konnten sie sofort projiziert werden. Jedoch ist das Ausdrucken und Abfotografieren umständlich, fehlerträchtig und zeitaufwendig, so daß sich Polaroid überlegte, diesen Zwischenschritt übergehen zu können. Doch wie kann eine Computergrafik ohne Umweg auf den Film kommen?

Vermutlich erinnerten sich die Ingenieure bei Polaroid an das Abfotografieren von Oszilloskopenbildschirmen mit Sofortbildkameras, damit wurden jahrzehntelang Schwingungsvorgänge in der Elektronikentwicklung dokumentiert.

Wenn nun das Oszilloskop statt durch eine elektronische Schwingung durch einen Computer angesteuert würde, der die X- und die Y-Achse der Auslenkung und die Helligkeit steuern kann, so könnte jedes beliebige Bild auf den Film aufgezeichnet werden. Der Filmbelichter war „geboren“, und in den frühen 1980ern erschienen die ersten Modelle (Polaroid Palette). Die Auflösung war gering, genaue Angaben habe ich nicht gefunden, aber vermutlich entsprach sie den damaligen Computern, VGA hatte beispielsweise 640x480 Pixel, ggf. konnte die „Ur-Palette“ schon 1024x768 Pixel ausgeben.

Anfangs waren nur einfarbige Bilder möglich, bessere Folgegeräte haben ein drehbares Rad mit drei Farbfiltern eingebaut, nacheinander wird ein rotes, grünes und blaues Bild auf den Film belichtet, dadurch entsteht das Farbbild.

Im Lauf der Jahre wurde die Technik verbessert und die Auflösung erhöht, die Pro Palette 8000 von 1997 kann 8192x5462 Bildpunkte ansteuern. Die Preise waren sehr hoch, 12 bis 15 Tausend Dollar plus Steuern zuzüglich Software (die mit ca. 2000 Dollar extra bezahlt werden mußte!) und ein leistungsfähiger Computer (durchaus auch im fünfstelligem Dollarbereich). Da kamen schnell 30.000 DM und mehr zusammen! Im Zuge der Polaroid-Insolvenz 2001 gelangten etliche Neugeräte bzw. Kundenrücklaufer preiswert an Wiederverkäufer, 2005 waren die durchschnittlichen „Neu“-Preise für die diversen Polaroid-Belichter auf unter 1000 Euro gefallen, die Gebrauchtpreise lagen nochmals darunter.

Nach 2010 herum sank das Interesse an Filmbelichtern stark ab, im Business-Betrieb hatten Beamer die Chartgrafik-Präsentation mit Diaprojektor überflüssig gemacht und Fotowettbewerbe verlangten keine Einsendung von Papierbildern oder Dias mehr, sondern akzeptierten Digitalfotos. Fotoclubs hatten ebenfalls einen Beamer im Bestand, auch dort wurden keine Dias mehr benötigt. Digitale Bilder konnten direkt mittels Laserbelichter auf Fotopapier ausgegeben werden, der Zwischenschritt über ein Kleinbildnegativ wurde obsolet. Film-Ausbelichter-Dienstleister stellten diesen Geschäftsbereich mangels Nachfrage ein.

Filmbelichter von Polaroid und anderen Herstellern (Agfa, Lasergraphics, Durst, usw.) konnten gebraucht kaum noch verkauft werden, selbst geschenkt wollte sie fast niemand haben. Und seitdem es keinerlei Reparaturmöglichkeit für die inzwischen deutlich angejahrten Geräte gibt, muß immer mit einem Totalausfall gerechnet werden, Elektronik und Mechanik altern und die zum Betrieb nötigen Computer ebenfalls. Trotzdem finden sich immer wieder einmal Liebhaber für diese alten „Schätzchen“.

Nochmals kurz die Technik zusammengefaßt: Ein in der Palette eingebauter Prozessor steuert die Auslenkung des Lichtstrahls, aus dem weißen Licht wird durch Farbfilter farbiges Licht und durch nacheinander erfolgendes Schreiben in den drei Grundfarben entsteht das farbige Bild auf dem Film. Dabei ist es wichtig, daß die einzelnen Bildpunkte der drei Farbauszüge exakt an der gleichen Stelle auf den Film treffen, die Ansteuerung der Bildröhre muß also extrem wiederholgenau sein, ansonsten gibt es unscharfe Dias.

Ansteuersoftware

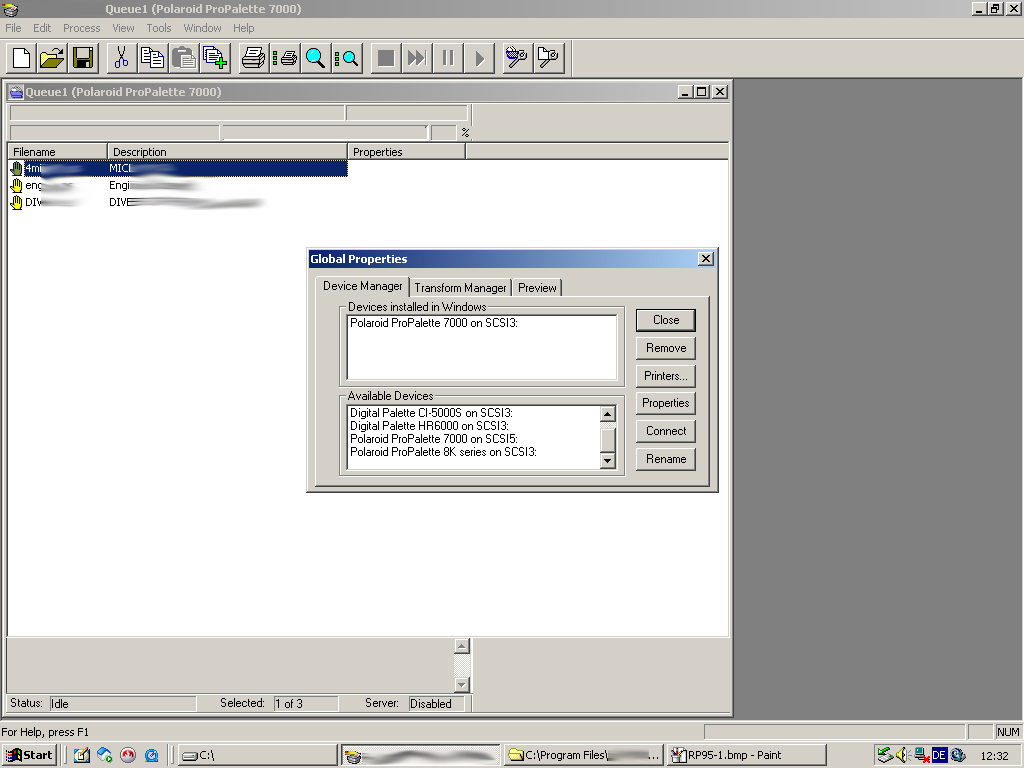

Ansteuer-Software gab es für verschiedene Betriebssysteme, im Lieferungsfang war kein Programm, es mußte extra gekauft werden. Die Macintosh-Programme laufen nur auf historischer Hardware (Macs mit Motorola oder PowerPC-Prozessor bis maximal MacOS 9.22) mit SCSI-Schnittstelle (die bis etwa 1998 in fast jedem Mac serienmäßig eingebaut war), Windows-Computer erfordern eine nachgerüstete SCSI-Schnittstelle oder ein inzwischen exotisches Druckerkabel (aus Platzgründen ist in der Pro Palette 7000/8000 eine Mini-Centronics-Buchse verbaut). Auch die Windows-Rechner müssen „betagt“ sein, denn SCSI-Schnittstellenkarten gibt es für aktuelle Computer nicht zu erwerben und das Betriebssystem des Rechners darf nicht zu „neu“ sein, Windows 98/2000/ME funktioniert, neuere nicht.

Bei der Ausbelichtung von JPEGs ist die Software etwas „zickig“, die einzelnen Bildzeilen dürfen nicht „interlaced“ gespeichert sein und EXIFs oder eingebette JPEG-Vorschauen mag das Programm auch nicht. Nur JPEGs mit dem reinen Bild ohne jegliche Zusatzinformationen werden akzeptiert.

Dafür versteht die Software aber Bildformate, die heutzutage als alt und „exotisch“ durchgehen, beispielsweise kann sie PostScript-Dateien (EPS / CPS) oder Corel Draw Bilder problemlos öffnen.

Prinzipbedingt können nur der Software bzw. der Pro Palette bekannte Filme sinnvoll benutzt werden, ansonsten gibt es insbesondere bei Diafilmen seltsame Farbabstimmungen und Gradationskurven. Leider ist es nicht möglich, eigene Filme einzumessen, somit muß probiert werden, welche Filmvorlage dem verwendetem Film am nächsten kommt.

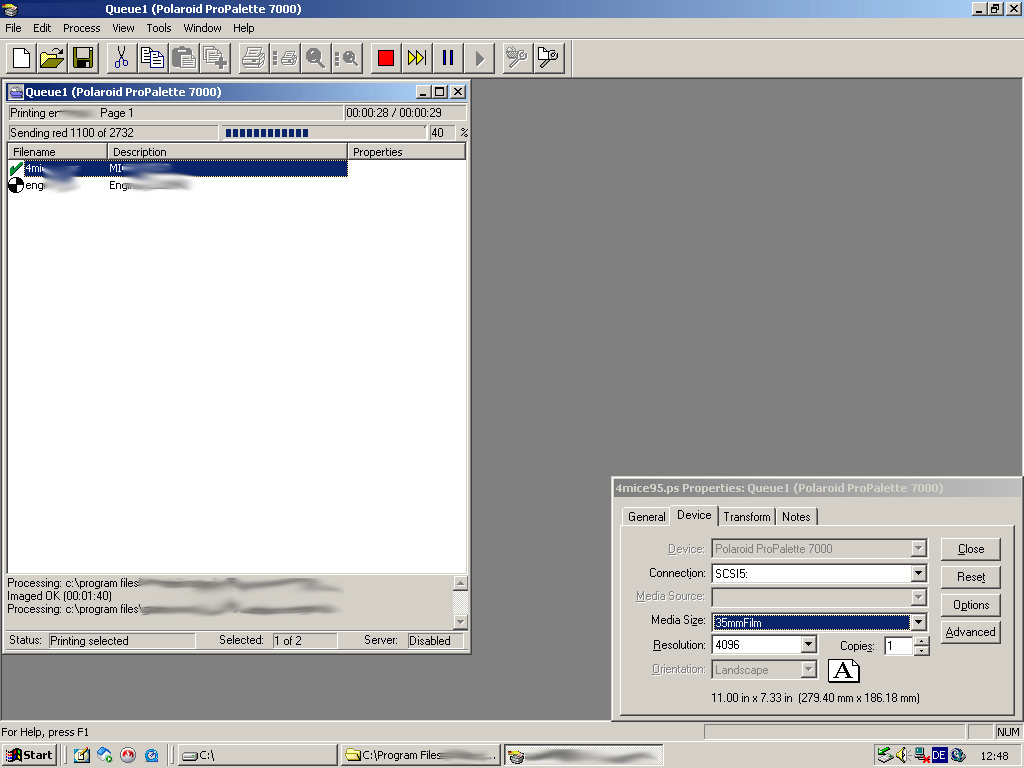

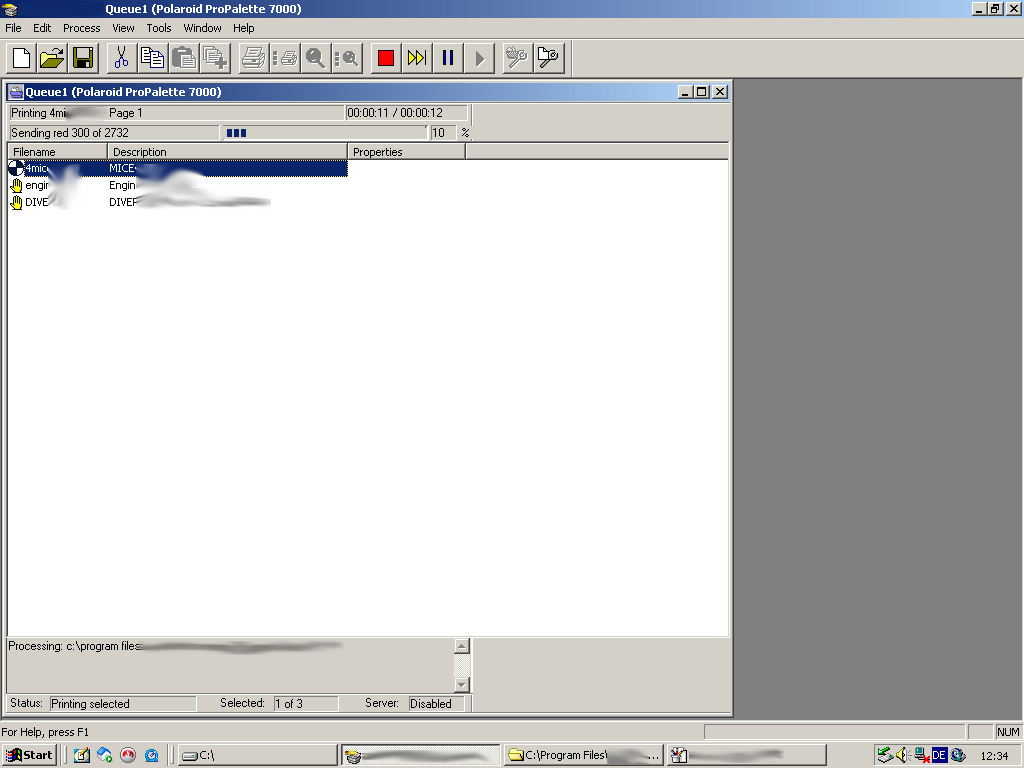

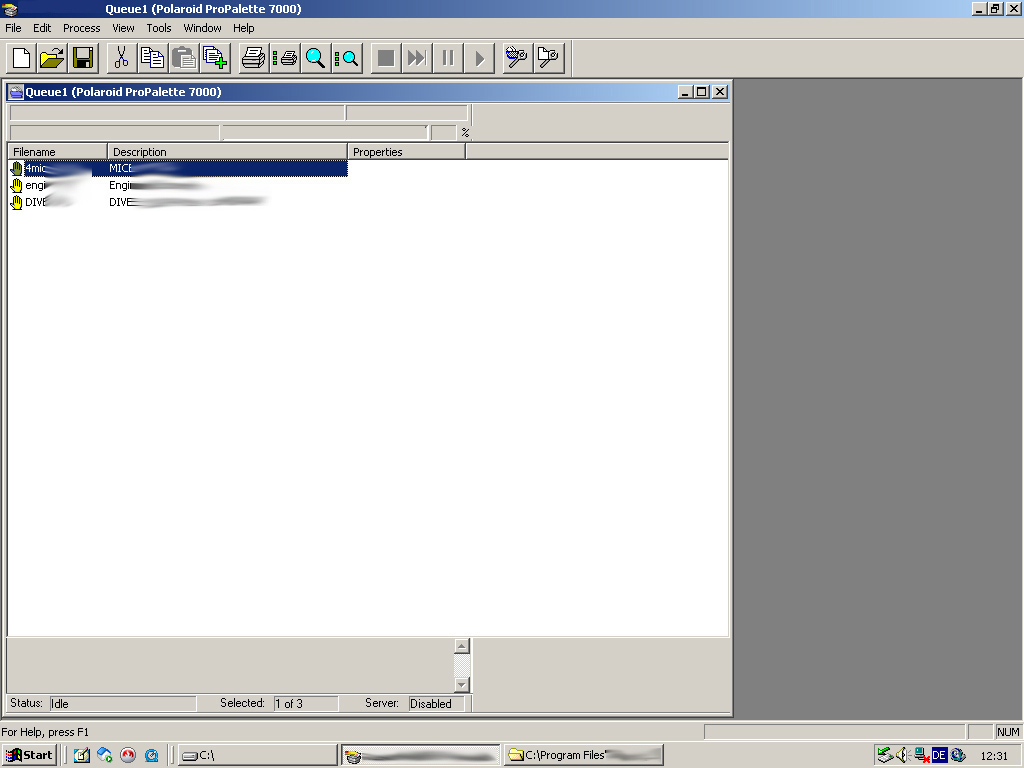

Die einzelnen Fotodateien werden in einem „Druck-Batch“ gesammelt und können einzeln oder gesamt auf den Film belichtet werden. Geht zwischendurch der Film aus, bleibt die Software stehen und arbeitet automatisch nach Einlegen eines neuen Filmes weiter. Der Computer muß die ganze Zeit eingeschaltet bleiben, in den Zwischenpuffer der Palette 7000 passen nur wenige hundert Bildzeilen, so daß die Software der eigentlichen Belichtung immer etwas voreilt.

Vor jeder Belichtung eines Bildes wird die Palette kalibriert, d. h., die aktuelle Helligkeit der Röhre wird mit einem im Inneren der Belichtungskammer angeordnetem Sensor vermessen, um Alterungsprozessen bzw. Temperaturschwankungen entgegenzuwirken. Vor den Start einer Bildbelichtungsreihe bzw. eines einzelnen Bildes wird außerdem geprüft, ob die in der Software eingestellte Filmvorwahl mit derjenigen in der Palette übereinstimmt und automatisch übertragen, sofern sie sich unterscheiden.

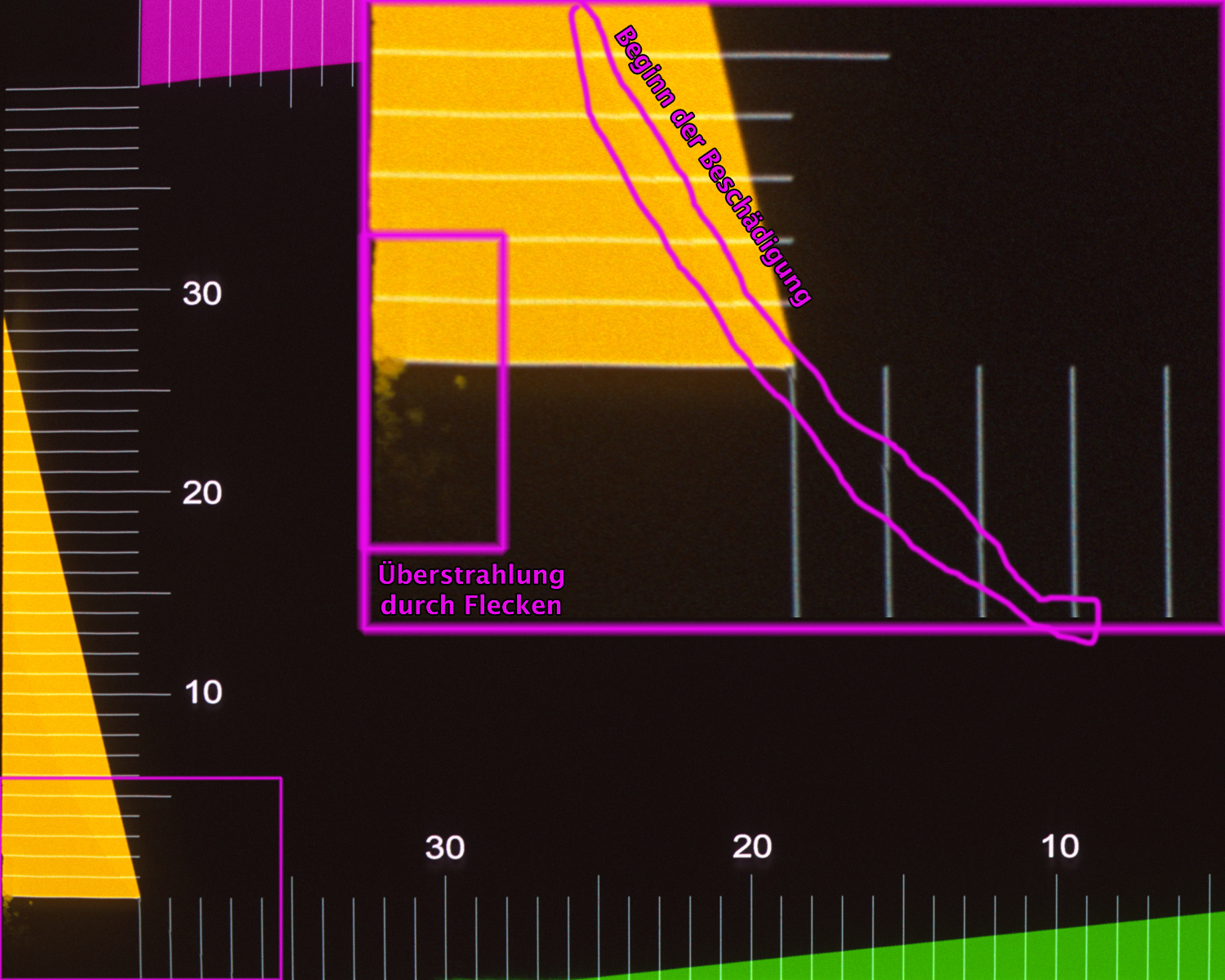

Software und Palette müssen aufeinander abgestimmt werden, damit der Aufnahmebereich genau ausgefüllt wird. Dazu gibt es Testbilder mit Millimetermarken an den vier Bildrändern. Nach Test-Ausbelichtung kann man auf dem Film ablesen, welche Randparameter in die Software einzugeben sind, damit es keine Ränder gibt bzw. damit die Software nichts „abschneidet“. Diese Prozedur ist nötig, weil Diarähmchen immer ein etwas kleineres Bildfenster haben (meist 23x35mm) und auch die Bildbühnen der meisten Vergrößerungsgeräte keine vollen 24x36mm aufweisen.

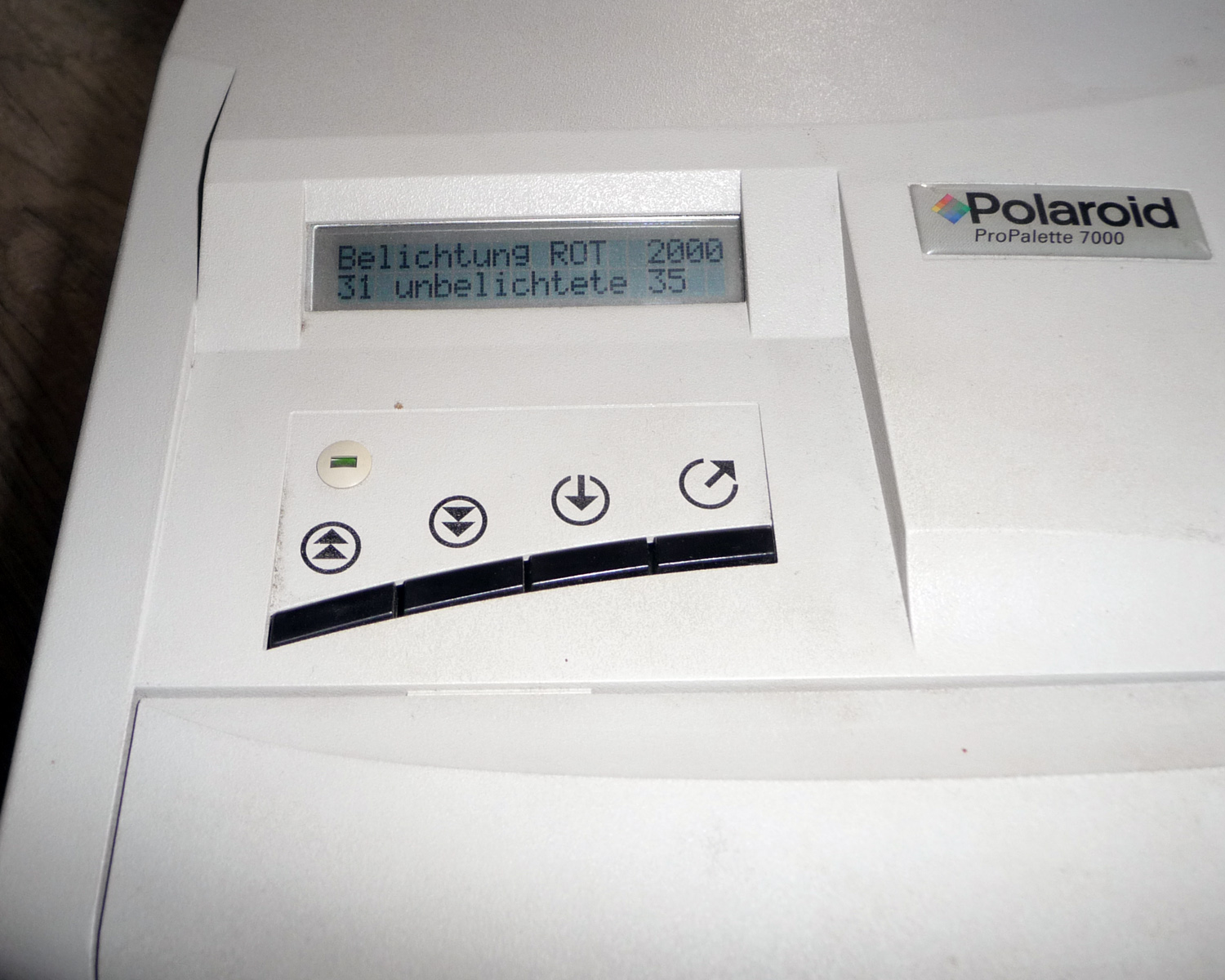

Während der Ausbelichtung sieht man, welche Bilder bereits ausbelichtet wurden, welche noch ausgelichtet werden müssen, wie lange die Ausbelichtung des aktuellen Bildes und der gesamten Reihenbelichtung bisher gedauert hat und welche Farbe aktuell „geschrieben“ wird und auch die aktuell ausgegebene Belichtungszeile.

Pro Palette 7000

Die Pro Palette 7000 und 8000 sind technisch weitgehend baugleich, die wesentlich teurere 8000 kann jedoch eine doppelt so hohe Auflösung ansteuern, außerdem kann der Kleinbild-Filmhalter gegen solche für Rollfilm (6x7 cm) und Großformat-Blattfilm (4x5 Zoll = 10x13 cm) gewechselt werden.

Die 7000 ist per Firmware auf die halbe Auflösung der 8000 begrenzt, außerdem werden nur Kleinbild-Filmhalter akzeptiert, die Halter für die größeren Filmformate führen zu einer Fehlermeldung.

Die Palette durchlief während der Herstellung und abschließenden Kalibration einen aufwendigen Prozess, jedes einzelne Exemplar wurde individuell einjustiert. Die Bildröhrengeometrie wurde vermessen und die Schärfenebene des Filmhalters exakt eingestellt. Die Korrektur der eigentlich kissenförmig verzerrenden Bildröhre erfolgt rein elektronisch durch X-Y-Tabellen im Flashspeicher, für jeden der Bildpunkte ist ein Korrekturwert für X-Auslenkung, Y-Auslenkung und Helligkeit abgespeichert, um diesen Korrekturwert wird die Auslenkung und die Helligkeit korrigiert, so daß ein überall gleichhelles und exakt rechteckiges Bild ausgegeben wird. Darum kann die Platine einer defekten Pro Palette nicht einfach in eine andere eingebaut werden, denn dann stimmen die Korrekturwerte nicht mehr. Vor der Polaroid-Insolvenz 2001 gab es in verschiedenen Ländern Servicestationen, in denen der Kalibrationsprozess nach Reparaturen erneut durchlaufen werden konnte, inzwischen sind diese Meßcomputer allesamt längst „verschrottet“.

Die Übertragung der Dateien zwischen Computer und Palette erfolgt entweder über die Druckerschnittstelle oder über SCSI. Der Parallelport schafft maximal ca. 150 bis 300 kByte pro Sekunde, SCSI-1 erreicht maximal 5 MB pro Sekunde. In höchster Auflösung werden je Bild 33,5 Megabyte übertragen, via SCSI dauerte ein Film mit 36 Bildern ca. 45 Minuten, am Parallelport sind mehrere Stunden dafür nötig.

Im hier gezeigten Video sieht man, wie nacheinander die einzelnen Bildzeilen „geschrieben“ werden, den einzelnen Bildpunkt kann die verwendete Kamera nicht erkennen, dafür ist die Belichtungszeit der Einzelbilder des Videos zu lang gewesen.

Das verbaute Makroobjektiv hat eine Brennweite von 43,53mm (sie steht auf zwei Stellen hinter dem Komma eingraviert darauf), diese entspricht fast exakt der Kleinbildfilm-Diagonale von 43,27mm. Das Objektiv ist sehr gut, aus defekten Filmhaltern wurde es früher gerne ausgebaut und mit einer Makroschnecke für fotografische Zwecke verwendet. Blende und Entfernung sind fest eingestellt, zwar kann auf der Unterseite der Palette eine Abdeckung geöffnet werden und die Schärfenebene nachjustiert werden, aber das erfordert spezielle Meßmittel, die heutzutage nicht mehr verfügbar sind. Darum: wurde das Objektiv einmal aus dem Filmhalter ausgebaut, ist die Schärfe niemals mehr so gut wie davor.

Im Filmhalter ist ein Verschluss eingebaut, so daß das Bildfenster nur während der eigentlichen Belichtung freiliegt, ansonsten ist der Film immer lichtgeschützt, so daß der Filmhalter auch mit einem teilbelichtetem Film entnommen werden kann, ohne daß er Fremdlicht abbekommt. Der Film wird nach dem Einlegen zunächst komplett aus der Kleinbildpatrone herausgezogen, dadurch erkennt die Pro Palette 7000, wieviel Bilder auf den Film passen (meist sind es 37 statt der üblichen 36 Bilder), die Zahl der noch möglichen und der gesamten Aufnahmen wird im Display angezeigt. Diese beiden Werte liegen auch in der Palette dauerhaft gespeichert vor, so daß nach dem Aus- und Wiedereinschalten ein teilbelichteter Film problemlos weiterverwendet werden kann.

Um die Funktion der Palette zu testen, durchläuft sie direkt nach dem Einschalten einen umfangreichen Selbsttest, bei dem alle bildwichtigen Teile und Komponenten geprüft werden. Im Servicemenü kann dieser Test jederzeit erneut gestartet werden, auch kann ein simples kariertes Linienmuster auf den Film ausgelichtet werden, um die Pro Palette 7000 ohne angeschlossenen Computer ausprobieren zu können.

Das Menu der Palette wird mit 4 Tasten und einem zweizeiligen LCD-Display benutzt, es ist auf etliche Sprachen umstellbar, darunter auch Deutsch. Während der Ausbelichtung jedes Bildes wird angezeigt, welche Farbe aktuell belichtet wird und die Zeilen werden in Hundertschritten durchgezählt. Auch die Computersoftware zeigt diese Angaben während der Belichtung auf dem Computermonitor an.

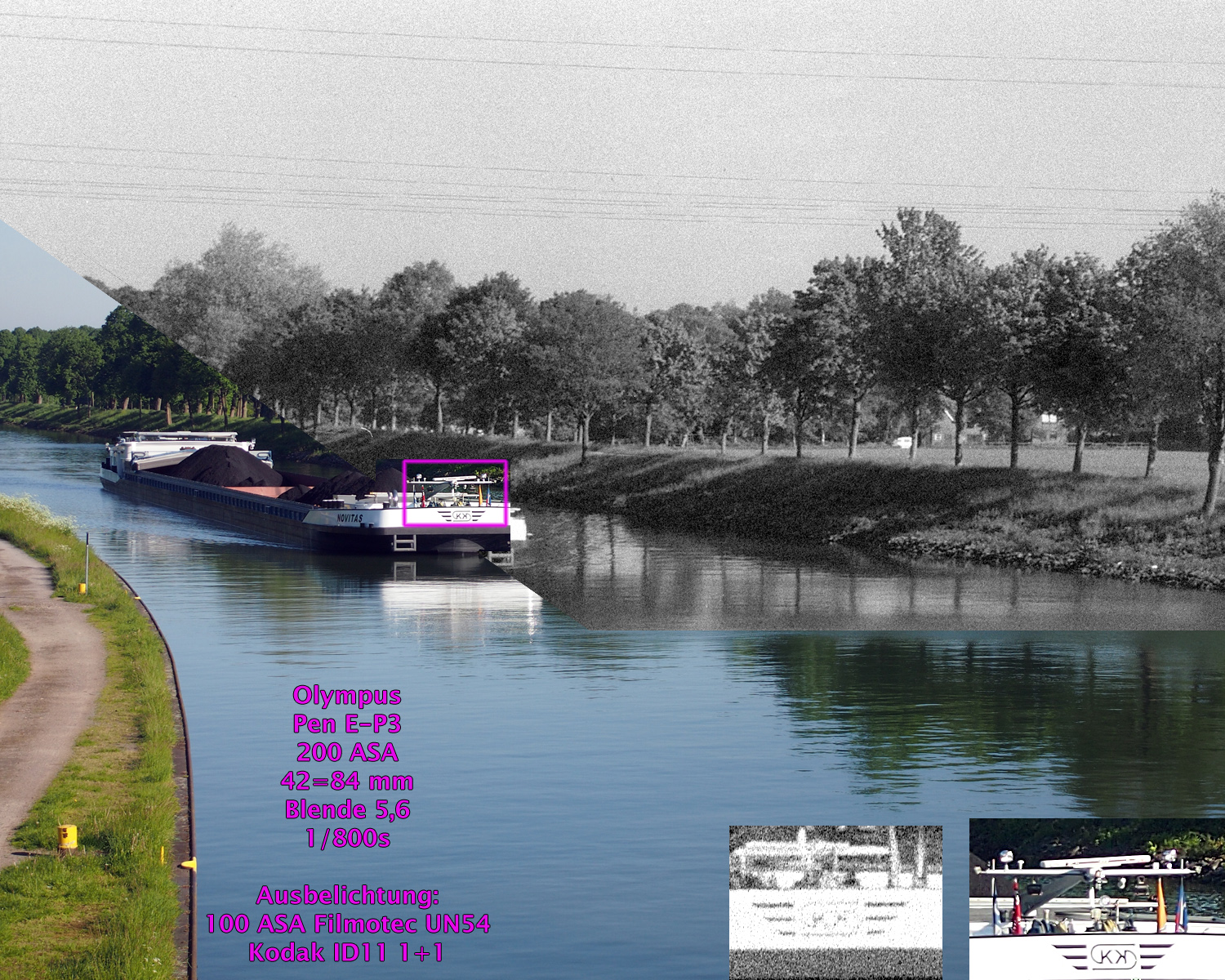

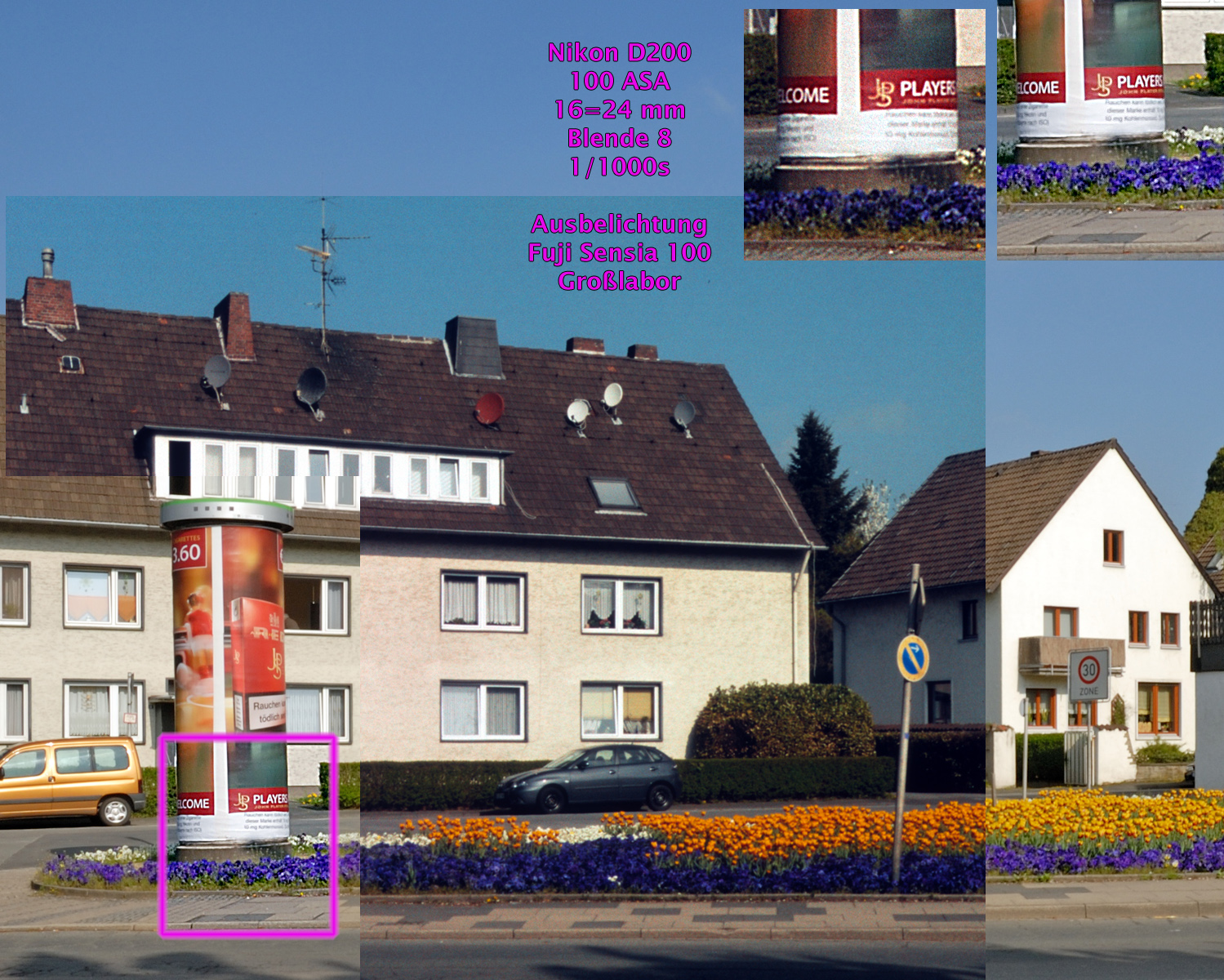

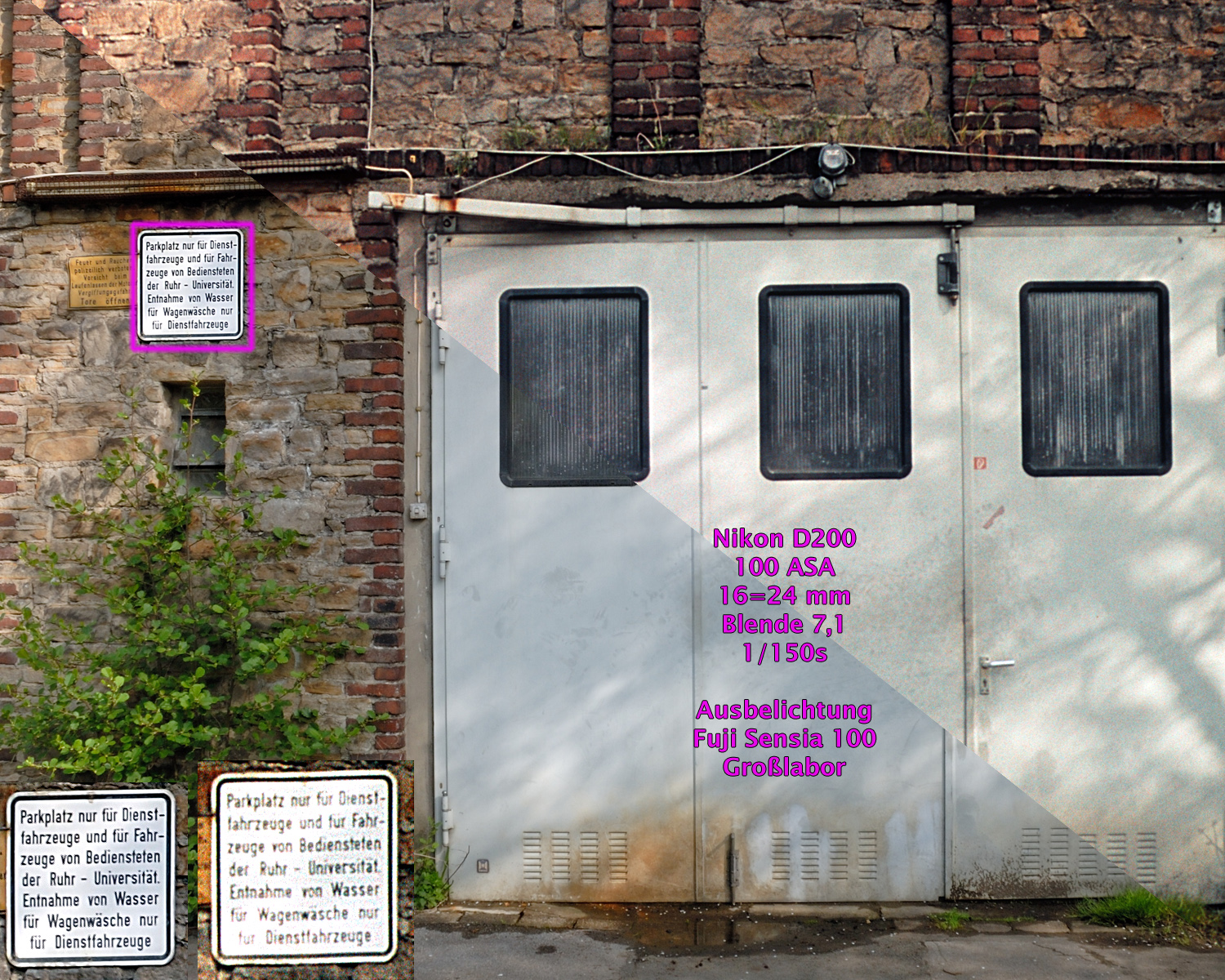

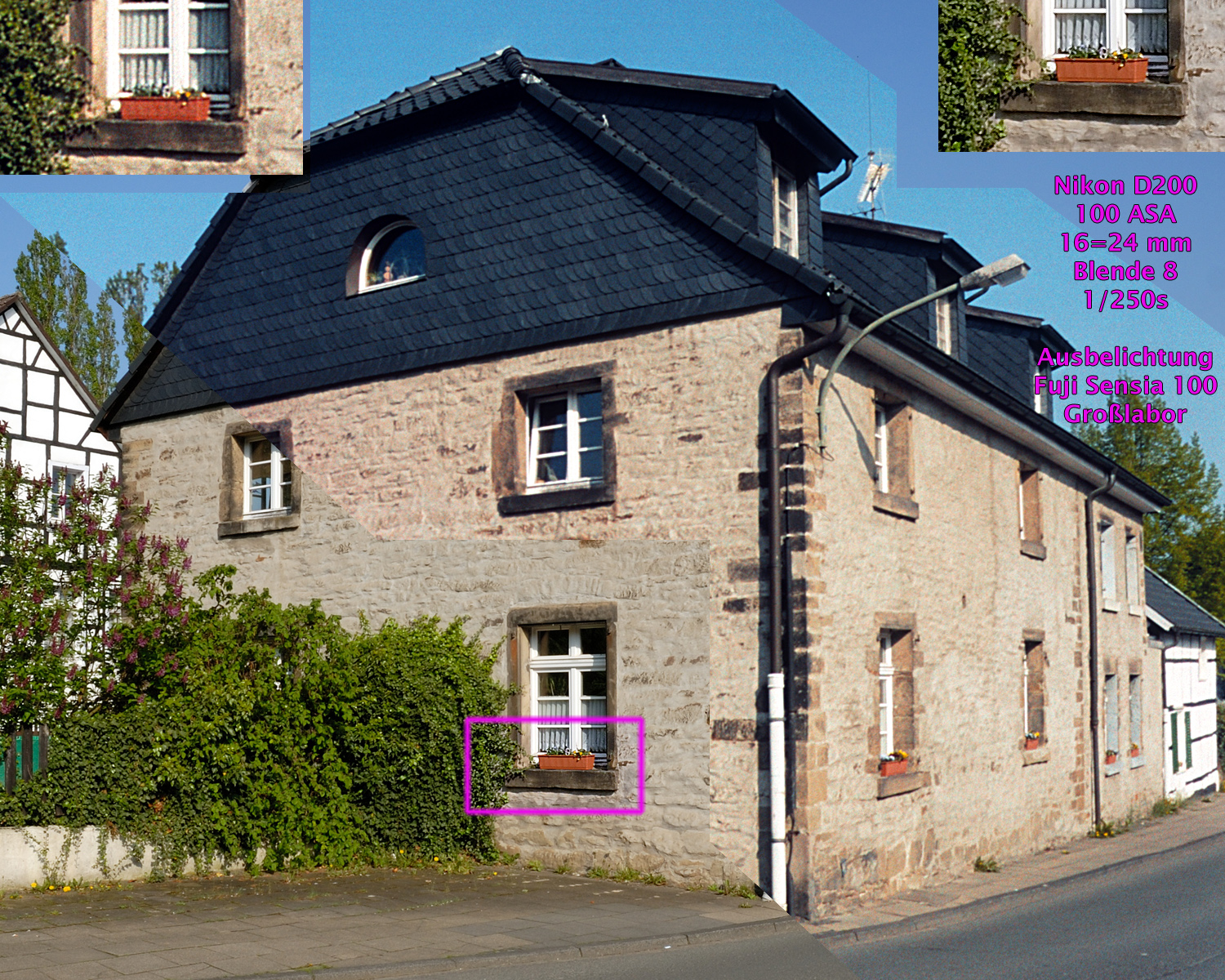

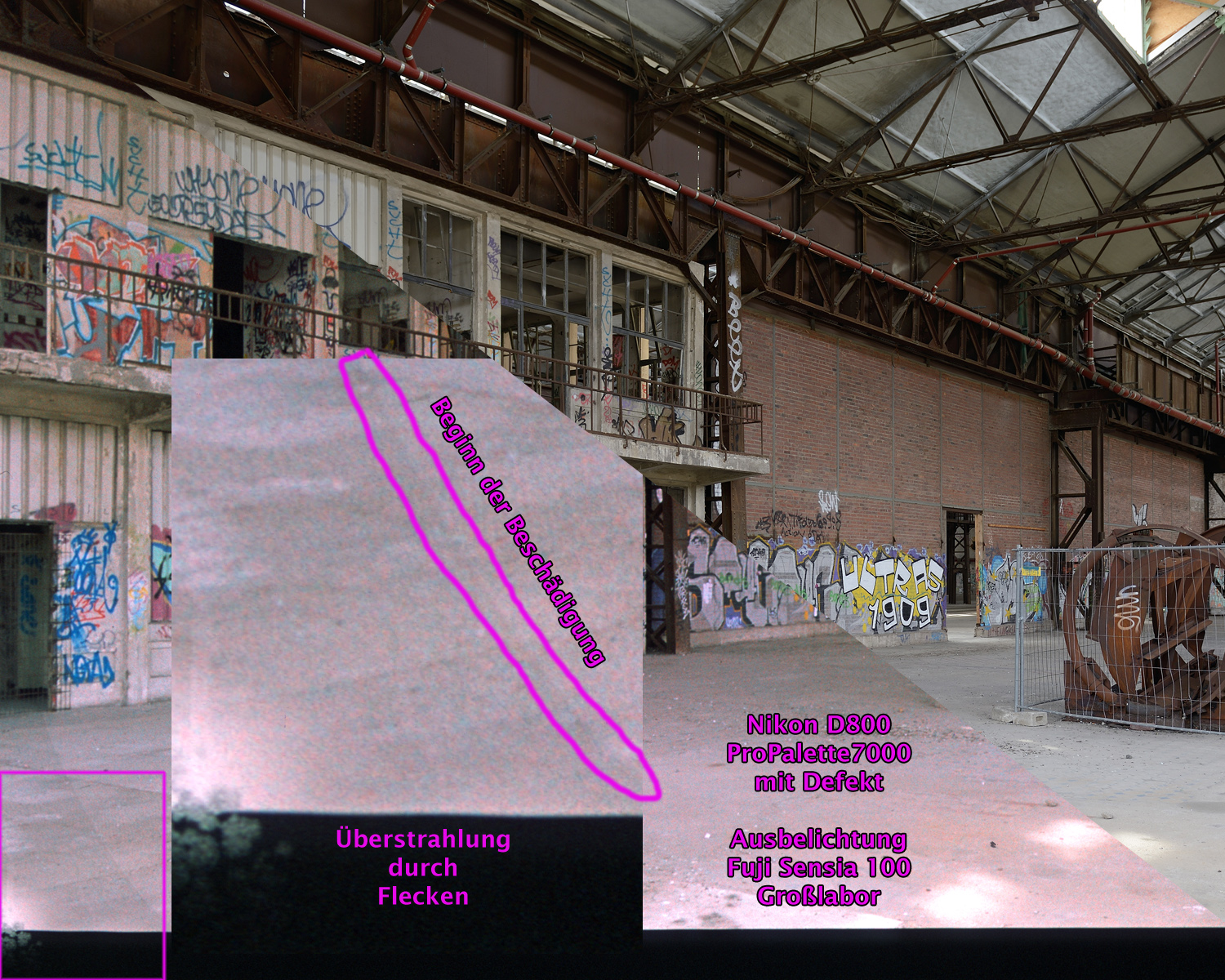

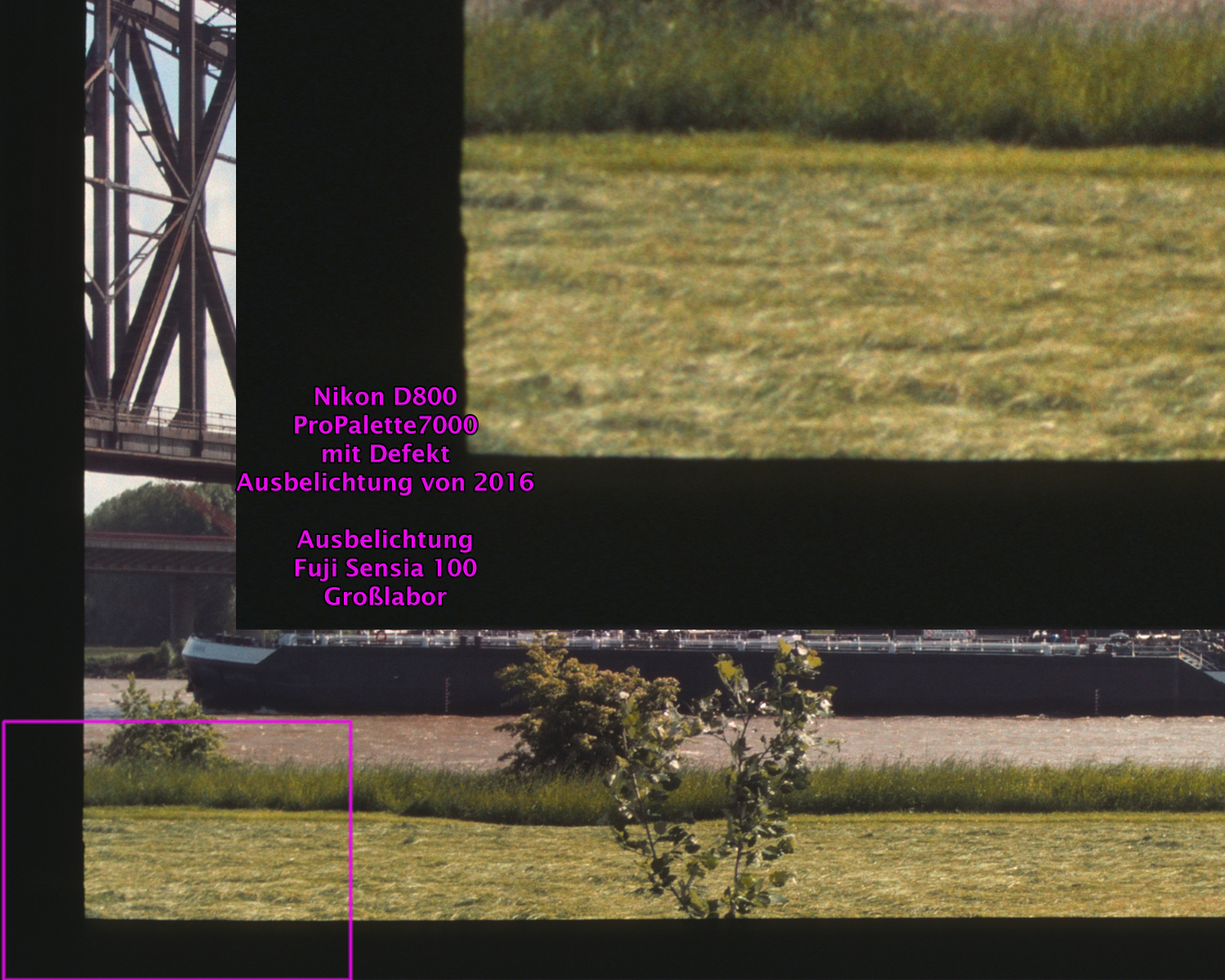

Die Beispielaufnahmen stammen von Scans der von mir ausbelichteten Filme, das Ursprungsfoto habe ich jeweils dazumontiert. Die Scans entstanden mit einem Nikon Coolscan V ED bei 4000 dpI.

Beschädigung der Verkittung zwischen Bildröhre und Planglasscheibe

Vor die vorne gewölbte Bildröhre wurde im Werk eine einseitig plangeschliffene und auf der Rückseite exakt zur Röhre passende Glasscheibe geklebt, bei meinem Exemplar ist die umlaufende luftdichte Versiegelung der Verkittung der Planglas-Scheibe leider beschädigt (bereits vor meinem Kauf, eventuell wurde eine Reparatur im Zuge der Insolvenz gar nicht mehr ausgeführt). Darum ist im Laufe der 25-30 Jahre seit der Produktion die Verkittung an den beschädigten Stellen mit Luft in Kontakt gekommen und aufgequollen. Ich habe von ca. 2006 bis 2016 Diafilme belichtet, damals war die Beschädigung der Verkittung noch ohne Auswirkung auf die Bildergebnisse gewesen.

Im Jahr 2025 ist die Beschädigung deutlich erkennbar, bei manchen Bilder stärker, bei anderen weniger bis gar nicht. Ich war erstaunt, daß die meisten Fotos trotz dieses Defektes durchaus ansehnlich sind, ich hatte eigentlich erwartet daß die linke untere Bildecke nur noch „Bildmatsch“ aufweist. Aber es hält sich auch bei den Bildern, in denen der Fehler erkennbar ist, durchaus im Rahmen; zwar sind die Ausbelichtungen dort nicht perfekt, aber noch erträglich. Jedoch dürfte die Zerstörung der Verkittung in den nächsten Jahren allmählich größer werden, bis irgendwann die gesamte Scheibe davon betroffen sein wird.

Der Fehler erzeugt eine dunklere Bildecke, einen „Sprung“ im Bild und je nach Motiv Überstrahlungen, weil der Lichtstrahl der Röhre im diffuserem fleckigem Bereich der Beschädigung stärker streut als im „gesundem“ Teil. Im Testbild der Ausbelichtersoftware ist das deutlich sichtbar. (Beispiel 8)

Ich habe auch Filme gescannt, die ich 2016 ausbelichtet hatte, damals war der Fehler noch nicht in den Dias erkennbar, der Schaden ist also erst danach so stark geworden, daß er erkennbar geworden ist. (Beispiel 7)

Qualitäts- und sonstiger Eindruck

Ich habe die früher ausbelichteten Diafilme als „analoges“ Backup meines Digitalbildbestandes verwendet, nicht um Digitalkamerabilder zu projizieren. Lediglich die Ausbelichtungen auf SW-Filme habe ich verwendet, um ausgewählte Digitalbilder auf Fotopapier mit Hilfe eines Vergrößerers auf 20x30 bis 30x40 cm große Fotopapiere zu bringen. Meist arbeitete ich dabei mit der Lith-Print-Technik, bei der die Schärfe des Ausgangsmaterial nicht ganz so wichtig ist wie bei „klassischer“ SW-Vergrößerung.

Die jetzt mit 4000 dpI gescannten Dia-Filme zeigen mir, daß die Auflösung der Pro Palette 7000 am besten mit der 10,2-Megapixel Nikon D200 harmoniert oder der 12 Megapixel Olympus Pen E-P3, die Scans von D200-Dia-Ausbelichtungen sind in etwa so detailreich wie das JPEG/RAW aus der Kamera, 4096x2732 „Pixel“ der Palette (etwa 11 Megapixel) und die 3872x2592 Pixel der D200 harmonieren gut. Ausbelichtungen der D800 mit 36 Megapixel muß die Ausbelichtersoftware herunterskalieren, das scheint sie nicht besonders gut (=scharf) zu tun. Deswegen haben die Ausbelichtungen erheblich weniger Details als die ursprüngliche Datei.

Ich hätte damals besser eine Pro Palette 8000 mit rechnerisch 80 Megapixeln Auflösung gekauft. Aber die hätte kein Kleinbildfilm geschafft, ein 100 ASA-Diafilm hat meiner Meinung nach keine 24 Megapixel Auflösung, dafür sind die Farbwölkchen zu groß. Lediglich hochauflösende SW-Dokumentenfilme schaffen bei optimaler Entwicklung bis zu 100 Megapixel, meine in Rodinal entwickelten 100-ASA-SW-Filme erreichen auch nicht mehr Auflösung als der Farbdiafilm. Das deckt sich mit meiner Negativ-Scan- und Abfotografier-Erfahrung, mehr als 10 Megapixel der D200 bzw. 12 Megapixel der D300 nutze ich nicht, da ich in SW auf 100 und 400-ASA-Filme fotografiere und seit langem keine SW-Dokumentenfilme mehr nutze.

Und wie gesagt: seit 2016 stand die Palette unbenutzt im Zimmer, damals habe ich meine letzten Filme mit ihr verarbeitet gehabt. 9 Jahre später funktioniert sie elektrisch und mechanisch noch einwandfrei, jedoch ist die Bildröhre beschädigt, darum stelle ich die Palette jetzt wieder weg und werde keine weiteren Filme mehr „verschwenden“, diese statt dessen in analogen Kameras benutzen.

Christian Zahn, April 2025

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Ralf Jannke |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 24.04.2025 |

Kommentare (1)

Norbert

am 29.04.2025Ich selber habe noch mehrere Maschinen und habe letztes Jahr von einem Fotografen aus Berlin, der endgültig in Rente ging, das komplette Zubehör aufgekauft. Den Fehler mit dem Bildhauer kenne ich auch. Ich brauche den Filmbelichter, um Abzüge im Fotolabor herzustellen, und dafür möchte ich nicht das Original benutzen.

Grüße Norbert Bernhard