Canon EOS 300D Kurzbericht

Hier stelle ich die erste digitale Spiegelreflexkamera des Weltmarktes vor, die die „Schallgrenze“ von 1000 Euro Verkaufspreis unterschritt und sich darum besser verkaufte, als sich selbst Canon vorgestellt hatte. Außerdem begründete sie die Klasse der Einsteiger-dSLRs und führte das EF-S-Bajonett ein.

Die Mitbewerber waren vom Preissprung nach unten überrascht und konnten erst später mit preislich ähnlichen Modellen nachziehen, da hatten jedoch sich schon etliche Fotografen von ihrer analogen SLR und ihrer Marke „verabschiedet“ und waren zu Canon gewechselt.

Boris hat dieses Exemplar hier bereits vorgestellt, Ralf zeigt eine funktionsfähige EOS 300D in seinem Praxisbericht.

Spezifikationen

- Die Herbst 2003 vorgestellte Canon EOS 300D ist 142 x 99 x 73 mm groß und wiegt mit Akkus und Speicherkarte 560 g.

- Der APS-C CMOS-Sensor (23,22 x 15,49 mm) mit Pixelpitch 7,3µm löst maximal 3.072 x 2.048 Pixel = 6,3 Megapixel auf (Cropfaktor 1,6). Mit der ISO-Automatik oder manuell sind 100 bis 1600 ASA einstellbar. Videos sind nicht möglich, auch gibt es keinen Live-View. Bilder werden als JPEG oder CR2 (RAW-Format) auf CompactFlash-Karten (max. ca. 32 GB) gespeichert.

- Das Objektiv-Bajonett ist das EF-S-Bajonett (für auf APS-C optimierte Objektive), EF-Objektive für Vollformat können benutzt werden.

- Das Motiv wird über einen Pentaspiegel-Reflexsucher mit ca. 95% Abdeckung der Sensorfläche angezeigt, in dem ein hinterleuchtetes LCD-Display für viele Bildparameter eingespiegelt sowie das aktive AF-Feld kurz rot aufleuchtend markiert wird. Ein abschaltbarer 1,8“ TFT LCD Monitor mit 114.000 Subpixeln dient der Bildkontrolle nach der Aufnahme, der Monitor übernimmt auch die Menüsteuerung. Zusätzlich ist ein beleuchtbares SW-LCD-Statusdisplay für viele Aufnahmeparameter vorhanden.

- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S) oder kontinuierlicher Autofokus (AF-C) sowie manuelle Fokussierung mit Fokusunterstützung, AF-Ermittlung durch passiven Phasensensor (mittels teildurchlässigem Hauptspiegel und Hilfsspiegel abgegriffen), 7 AF-Felder, AF-Hilfslicht durch Blitzsalve des internen Blitzes

- Belichtungssteuerung durch Vollautomatik, Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik oder manuellen Modus sowie diverse Motivprogrammen. Matrixmessung, mittenbetonte Integralmessung oder Spotmessung. Belichtungszeiten 30s bis 1/8000 sek., Selbstauslöser mit 10 s Vorlaufzeit

- ausklappbarer Blitz mit Leitzahl 13 und den üblichen Funktionen: Ein/Aus, Automatik, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion, zusätzlich Norm-Blitzschuh mit TTL-Kontakten für Canon E-TTL II

- Weißabgleich automatisch oder manuell mit diversen Vorwahlen wie Sonne, Wolken, Glühlampenlicht usw.

- keine Bildstabilisierung im Gehäuse, jedoch werden Objektive mit eingebauter Stabilisierung unterstützt

- maximal 2,5 Bilder/Sekunde

- Energieversorgung durch Lithium-Akku BP-511

- optionaler Hochformatauslöser für zwei Akkus

Besonderheiten

Die Canon EOS 300D ist die erste Canon-Amateur-dSLR. Warum die Nummerierung mit der 300D und nicht der 100D begonnen wurde, ist mir nicht genau bekannt, möglicherweise ist die Nummer als Fortführung der damals noch erfolgreich verkauften analogen Einsteiger-SLR EOS 300V für Kleinbildfilm zu verstehen. Und genau wie dieses Modell wurde die 300D weltweit als Schutz vor Grauimporten unter drei verschiedenen Namen verkauft: EOS 300D hieß sie bei uns in Europa, im Heimmarkt Japan und in Fernost EOS Kiss Digital und in Amerika EOS Rebel Digital.

Der optionale Hochformatgriff nimmt zwei Akkus auf, er kann auch an der 10D verwendet werden. Da der Griff in das Kamera-Akkufach eingeschoben und deswegen die Akkufach-Klappe abgenommen werden muß, gibt es für die Klappe eine Aufbewahrungsmöglichkeit im Griff.

Der BP-511-Akku kann auch in vielen anderen Canon dSLRs Kameras genutzt werden sowie in etlichen Kompaktkameras der „G“-Serie, z. B. der G5.

„EOS“ ist zum einen die Göttin der Morgenröte als auch die Abkürzung von „Electro-Optical System“, das zusammen mit der analogen filmbasierten EOS 650 in Jahre 1987 eingeführt wurde und im Gegensatz zu den meisten anderen damaligen Kamera-Bajonetten keinerlei mechanische Übertragung erforderte, sondern nur elektrische Kontakte benötigte. Sowohl der AF-Motor als auch der Blendenantrieb sitzen darum in jedem Objektiv. Wünscht der Fotograf eine Bildstabilisierung, so muß diese ebenfalls im Objektiv verbaut sein.

Zur Puffern der Kameraparameter und der Uhr ist im Kamera-Akkufach eine kleine Lithiumbatterie des Typs CR2016 vorhanden. Wenn die Kamera beim Akkuwechsel die Uhrzeit immer wieder vergißt, muß diese Batterie ersetzt werden.

Eine Buchse zur dauerhaften Stromversorgung hat die EOS 300D nicht, aber ein Akkudummy mit Anschlusskabel kann in das Akkufach geschoben werden, durch eine kleine Aussparung mit Gummiabdeckung wird das Kabel der geschlossener Fachklappe nach außen geführt.

Die Bilder der 300D können als JPEG oder im Canon-RAW-Format CR2 aufgezeichnet werden. Als Speichermedium dienen CompactFlash-Karten. Auch die zum Kameravorstellungszeitpunkt noch nicht verfügbaren Karten mit 32GB funktionieren einwandfrei.

Bei der Benutzung von Motivprogrammen kann nur das JPEG-Bildformat genutzt werden, die Verwendung des RAW-Formats ist den Aufnahmemodi P, Tv, Av, M und A-DEP vorbehalten. Letzterer Modus ermittelt durch die Auswertung aller AF-Sensoren die Schärfentiefe des Motivs und wählt die dafür notwendige Blende.

Die Belichtungsmeß-Methode kann nicht frei gewählt werden, in Vollautomatik, „Tv“, „Av“ und „P“ ist es die Matrixmessung, im „M“-Modus wird ausschließlich mittenbetont integral gemessen. Immerhin kann jederzeit die Selektivmessung (Spotmessung) durch Druck auf die Belichtungsspeicherungstaste angewählt werden. Dadurch kann aber nicht der Matrixbelichtungswert, sondern nur der Selektiv-Wert gespeichert werden.

Auch ist keine Umschaltung zwischen Einzel-AF, kontinuierlichen AF und automatischer Wahl zwischen beiden Modi möglich, sondern jedem Belichtungsprogramm fest zugeordnet (im Sportprogramm ist z. B. kontinuierlich, im Portraitprogramm Einzeln und im „P“-Programm automatisch eingestellt.

Der Gehäuseblitz ist fest eingebaut und wird je nach Aufnahmemodus manuell oder automatisch ausgeklappt. Die Blitzbelichtungsmessung erfolgt TTL mittels Vorblitz. Das Einklappen muß immer von Hand gemacht werden. Zusätzlich ist ein Norm-Blitzschuh vorhanden, mit Zusatz-Kontakten für das Canon E-TTL / E-TTL-II - System. Die Blitzleistung des internen oder des externen Blitzes kann nicht an der Kamera eingestellt werden, sondern nur (sofern möglich) am externen Blitzgerät. Ebensowenig kann das interne Blitzgerät entfesselte Blitzgeräte drahtlos steuern.

Die Kamera hat relativ viele Tasten, Hebel und Räder und ein Finger-Rad. Der Hauptschalter ist unterschiedlich zur 10D gestaltet: Er sitzt nicht griffungünstig an der Kamera-Rückseite, sondern ist um das Modusrad in der Nähe des Auslösers angeordnet.

Die Kamera hat zwei Gurtösen, der Hochformatgriff hat eine weitere Öse, so daß die Kamera für Portraitfotografen griffgünstig im Hochformat getragen werden kann.

Der Monitor und das Statusdisplay (letzteres nicht als Schulterdisplay wie bei der 10D, sondern über dem farbigem Hauptdisplay angebracht) sitzen hinter einer Kratzschutzscheibe. Da diese aber nur aus Kunststoff ist, haben die Besitzer häufige zusätzliche Schutzfolien aus Kunststoff oder Glas angebracht. Diese gibt es auch heute noch als Restposten paßgenau zu erwerben. Die Auflösung mit nur 114.000 Subpixeln war bereits nicht mehr zeitgemäß, Kameras der Mitbewerber boten schon wesentlich feinere Auflösungen. Das Statusdisplay kann durch Druck auf eine Taste mit einer LED beleuchtet werden, so daß man es bei Nachtaufnahmen gut ablesen kann.

Die 300D ist eine „abgespeckte“ EOS 10D, das Gehäuse ist äußerlich komplett aus Kunststoff (anfangs nur in Silber erhältlich, erst gegen Ende der Bauzeit auch in Schwarz) statt aus Metall, der Sucher ist eine einfache Pentaspiegel-Konstruktion ohne teures und schweres Glasprisma und etliche Funktionen der 10D wurden per Kamerafirmware entfernt.

Es dauerte nicht lange und findige Zeitgenossen entdeckten, daß die fehlenden Funktionen (z. B. Individualfunktionen und Belichtungsreihen) der ca. 600 Euro teureren 10D in der Firmware vorhanden waren, aber nur per "Softwareschalter" unterdrückt wurden. Durch Ändern von vermutlich nur 2 Bytes der originalen 300D-Firmware können die meisten fehlenden Funktionen "freigeschaltet" werden. Auch der Batteriegriff mit Hochformatauslöser der 10D läßt sich an der 300D benutzen, da die Kontakte im Akkufach nicht weggelassen wurden.

Die 300D war die erste dSLR überhaupt, die die Preisgrenze "1000 Euro" unterbieten konnte (anfangs UVP ohne Steuern, später der "Straßenpreis" mit Steuern) und war darum ein großer Verkaufserfolg, der längere Zeit nur schwer zu bekommen war, weil extrem begehrt. Canon war vom Erfolg der 300D selbst überrascht, nach der Vorstellung der Kamera gab es eine riesige Zahl von Vorbestellungen und erst nach Aufstocken der Produktionskapazitäten konnte Canon die enorme Nachfrage befriedigen.

Die Mitbewerber waren von der 300D „kalt erwischt“ worden und mußten schnell preislich ähnlich positionierte Kameras entwickeln und anbieten, um Canon die Stirn bieten zu können. Als Vergleich: Die ein Jahr ältere Nikon D100 kostete anfangs 2800 Euro, und die ebenfalls 1100 Euro teure Nikon D70 kam erst Anfang 2004 auf den Markt. Bridgekameras wie die Sony DSC-F828, die Fuji FinePix S7000 oder die Minolta Image A1 kosteten auch um die 1000 Euro, boten aber nicht die Möglichkeit das Objektiv zu wechseln und hatten keinen „richtigen“ Sucher, sondern einen Videosucher mit recht grobpixligem Display.

Die Online- und Print-Fachpresse war damals des Lobes über die 300D voll, nicht weil sie irgendetwas Neues oder Einzigartiges bot (wie gesagt, die 300D ist ein „Zweitaufguß“ der 10D), sondern weil sie den Verkaufspreis der dSLR-Klasse deutlich nach unten brachte. Zitat von der Webseite Digitalkamera.de aus dem zeitgenössischen Test: „Die Sensation an dieser Kamera ist schlicht ihr Preis.“ Das Fotomagazin 10/2003 textete „digitaler Preishammer“ und verloste die erste in Deutschland erhältliche 300D.

Die 300D schreibt viele interessante Daten in die MakerNotes jedes aufgenommenen Bildes, darunter: eine verkleinerte JPEG-Vorschau, die Farbtiefe, die Dateinummer, der Farbraum, Sensorbreite und -Höhe in mm und Pixeln, der ermittelte Aufnahme-Lichtwert, die „krumme“ wahre Belichtungszeit, die durch die AF-Sensoren ermittelte nächste und weiteste Fokusdistanz in Metern, die AF-Punkte; die im Fokus liegen, der oder die verwendete(n) AF-Punkt(e), das benutzte Objektiv, der Weißabgleich uvm. Die Zahl der Auslösungen steht Canontypisch nicht im Bild, sie kann nur von Service ausgelesen werden.

Im RAW sind übrigens alle Sensorpixel enthalten, freie Konverter können 3152x2068 Bildpunkte ausgeben, der Canon-Konverter und die meisten kommerziellen Programme beschränken sich auf die offiziellen 3072x2048 Bildpunkte und nutzen die restlichen zur Korrektur der Objektivverzeichnungen.

Alle Schnittstellen entsprechen der jeweiligen Norm und benötigen somit keine Spezialkabel. Die eingebaute USB-Verbindung ist mit USB 1.1 allerdings damals schon nicht zeitgemäß gewesen, die Daten „tröpfeln“ mit ca. 1 MB/s zum Computer, so daß man die Karte besser mit einem externen Lesegerät ausliest.

Der Drahtauslöseranschluß erfordert kein teures Zubehörteil, es ist eine simple und weitverbreitete dreipolige 2,5mm-Klinkenstecker-Buchse.

Die UVP der EOS 300D betrug ca. 1100 Euro (ohne Objektiv) bzw. ca. 1200 Euro (mit 18-55 Kitobjektiv). Der heutige Gebrauchtpreis liegt bei etwa 20-70 Euro je nach Zustand, Zahl der Auslösungen und Lieferumfang. Ich bekam meine beiden Exemplare vom Betreiber dieser Webseite geschenkt.

EF-S Bajonett

Vor der 300D und seinem 18-55-Kitobjektiv hatten die Canon-Fotografen ein Problem: durch den Cropfaktor 1,6 werden alle Objektive im Bildwinkel beschnitten, ein 300mm-Teleobjektiv wird dadurch zu einem 480mm-Supertele. Was Tierfotografen freut, ist für Architektur- und Landschaftsfotografen und den Reiseknipser ein Problem: um 28mm äquivalente Brennweite zu bekommen, mußte z. B. das teure EF-S 2,8/17-35 USM L gekauft werden. Eine Ausgabe, die sich der Amateur weder leisten konnte noch wollte.

Das abgebildete 24-85mm-Zoom verwandelt sich an der 300D zu einem 38,5-136mm-Objektiv, es wurde übrigens für die Canon EOS IX entwickelt, die den analogen APS-Film verwendet, ist aber auch an Vollformat-Kleinbildkameras benutzbar. (Link:https://www.digicammuseum.de/gechichten/erfahrungsberichte/canon-eos-ix-und-das-kodak-aps-system-c-zahn/)

Die 300D ist die erste Kamera, die die auf den kleinen APS-C-Sensor abgestimmten EF-S-Objektive benutzen kann, alle älteren Canon dSLRs sowie die danach erschienen dSLRS mit Vollformatsensor können diese Objektivlinie nicht verwenden, weil deren Spiegel zu groß ist. EF-S-Objektive haben eine weiter in den Spiegelkasten der Kamera ragende Hinterlinse, darum passen diese Objektive nicht an Vollformat-Digitalkameras, denn deren Spiegel würde mit dem Objektiv-Hinterlinsen kollidieren. Canon hat das Bajonett der EF-S-Objektive leicht gegenüber den Vollformat-EF-Objektiven verändert, so daß sich zwar Vollformat-Objektive an die APS-C-dSLRs ansetzen lassen, die EF-S-Objektive aber nicht an Kameras mit Vollformatsensor,

Das erste EF-S-Objektiv war das nur 100 Euro Aufpreis kostende 18-55 Kitzoom, das anfangs nur zusammen mit der Kamera erworben werden konnte und nicht einzeln angeboten wurde. Es bietet 29-88mm KB-äquivalente Brennweite.

"EF-S" bedeuted übrigens "Electro Focus Short-Back“, weil die Objektive eine weiter nach hinten ragende Linsenkonstruktion haben. EF-S-Kameras haben einen kleinen Spiegel, der mit diesen Hintergliedern nicht kollidiert.

Laut umschriebener Aussage von Canon-Mitarbeitern im Fotomagazin 10/2003 sollte EF-S übrigens keine eigene Objektivlinie werden, das 18-55-Kitzoom und die 300D waren als einzige Modelle mit diesem Bajonett geplant. Durch den enormen Erfolg der Kamera entschied sich Canon jedoch, EF-S bei allen weiteren Cropkameras zu verwenden, mit der Herbst 2004 erschienenen dSLR 20D wurde das EF-S-Bajonett auch im Profisegment eingeführt und die EF-S Objektivlinie rasch erweitert.

Problem der vorgestellten Kamera (fehlender erster Verschlußvorhang)

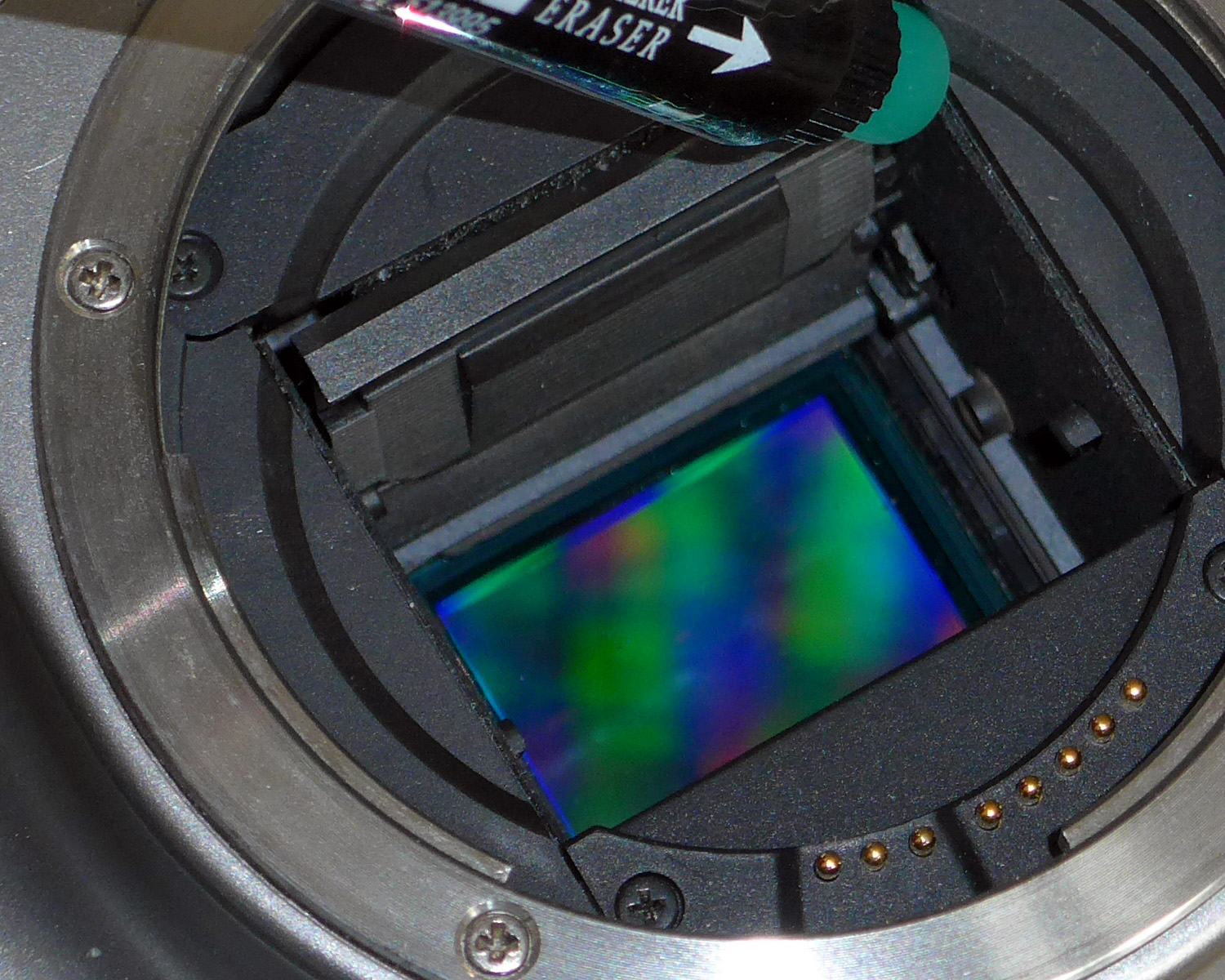

Einer der Vorbesitzer muß mit der Kamera ein massives Problem gehabt haben. Entweder wurde der erste Verschlußvorhang, z. B. beim Sensorreinigen, beschädigt oder er ist „einfach so“ ausgefallen. Jedenfalls wurden beim gezeigten Exemplar die Lamellen des ersten Verschlußvorhangs komplett entfernt, aber so, daß die Kamera das nicht merkt, weil der Betätigungsmechanismus inklusive der kleinen Mikroschalter, die den korrekten Ablauf feststellen, noch vorhanden sind, es wird keine Fehlermeldung vom Kameraprozessor ausgegeben. Die Elektronik weiß also nicht, daß der Verschluss nicht richtig arbeitet und macht somit Bilder.

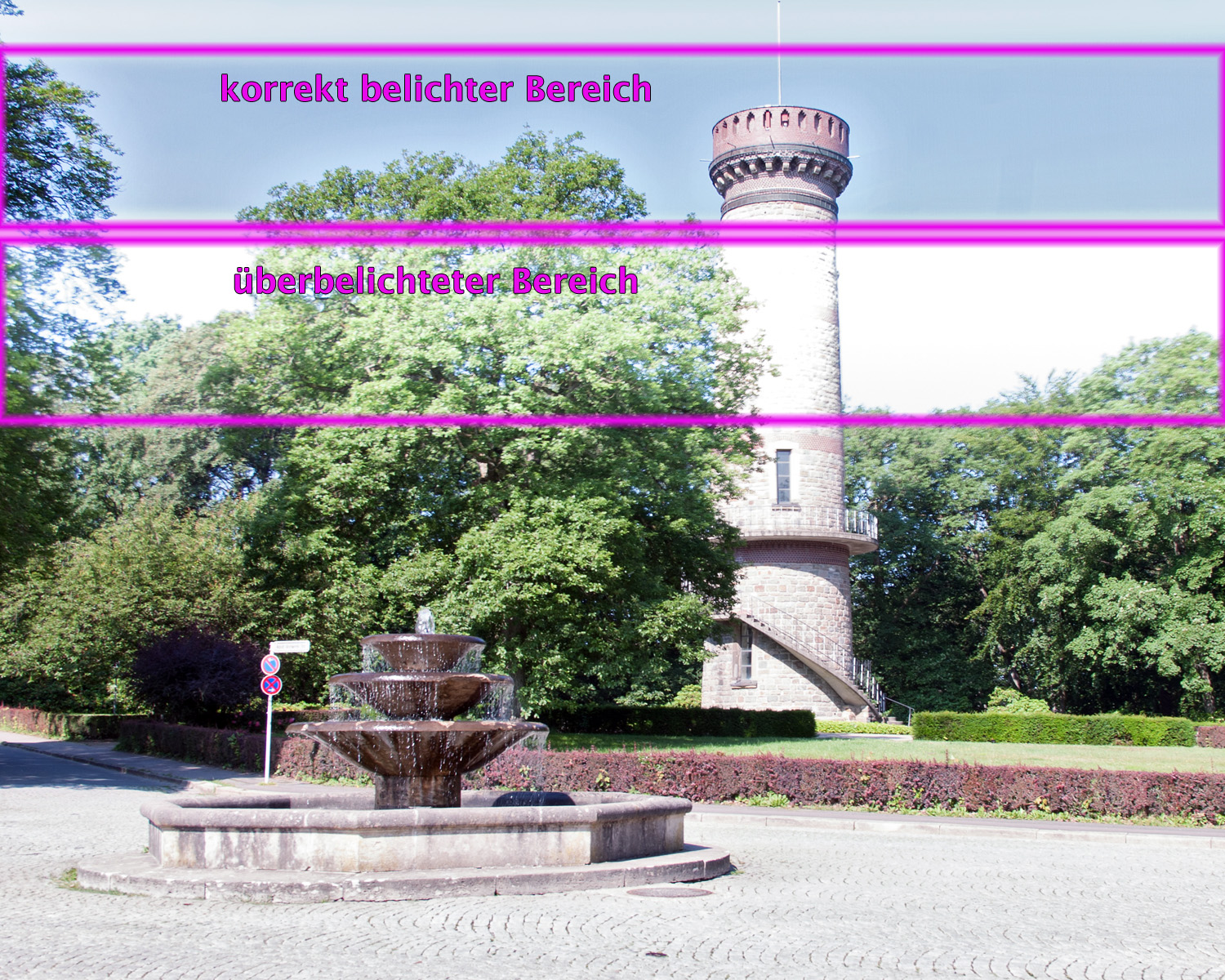

Allerdings beginnt die Belichtung bereits in dem Moment, in dem der Spiegel hochklappt und nicht erst, wenn der eigentliche Verschluss sich öffnen sollte. Darum wird viel zu viel Licht auf den Sensor geworfen, insbesondere wenn eigentlich nur kurze Belichtungszeiten unterhalb der Blitzsynchronzeit belichtet werden sollten, da es ja keinen schmalen Schlitz mehr gibt, der immer nur einen Teil des Sensors dem Licht aussetzt. Mehr oder minder starke Überbelichtungen sind die Folge, teilweise auch Geister-Konturen durch Kameraverwacklungen im Freihandbetrieb durch den Spiegelschlag, die bei intaktem Verschluss durch den noch geschlossenen ersten Vorhang unterdrückt werden.

Am besten gelingen Blitzaufnahmen, bei denen der Umgebungslichtanteil gering ist sowie Langzeitbelichtungen, bei denen sich das vor der gewollten Belichtung bereits auf den Sensor auftreffende Licht keinen großen Anteil an der Gesamtlichtmenge hat. Draußen in heller Sonne und mit kurzen Belichtungszeiten gibt es jedoch nur mehr oder minder unbrauchbare Bilder.

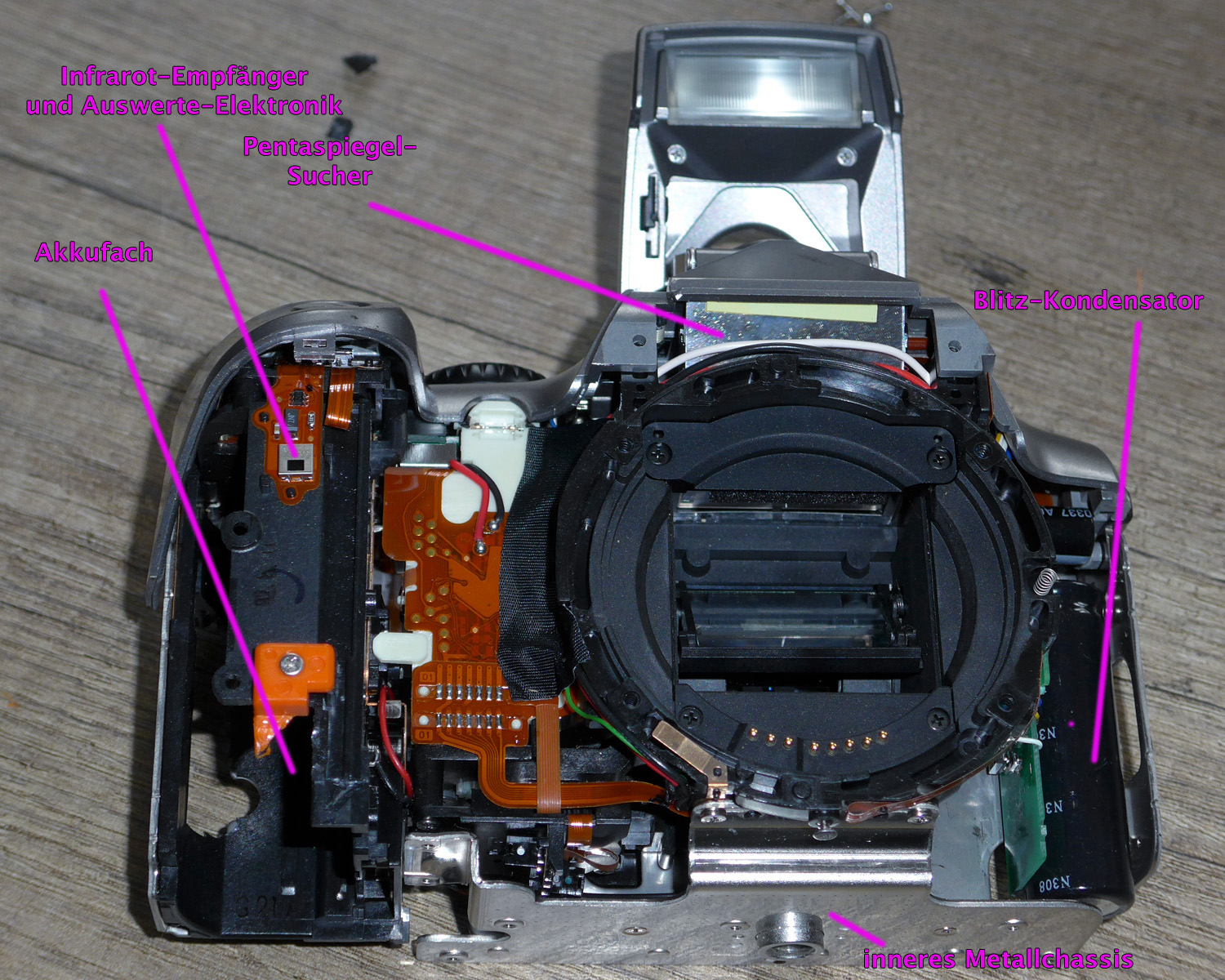

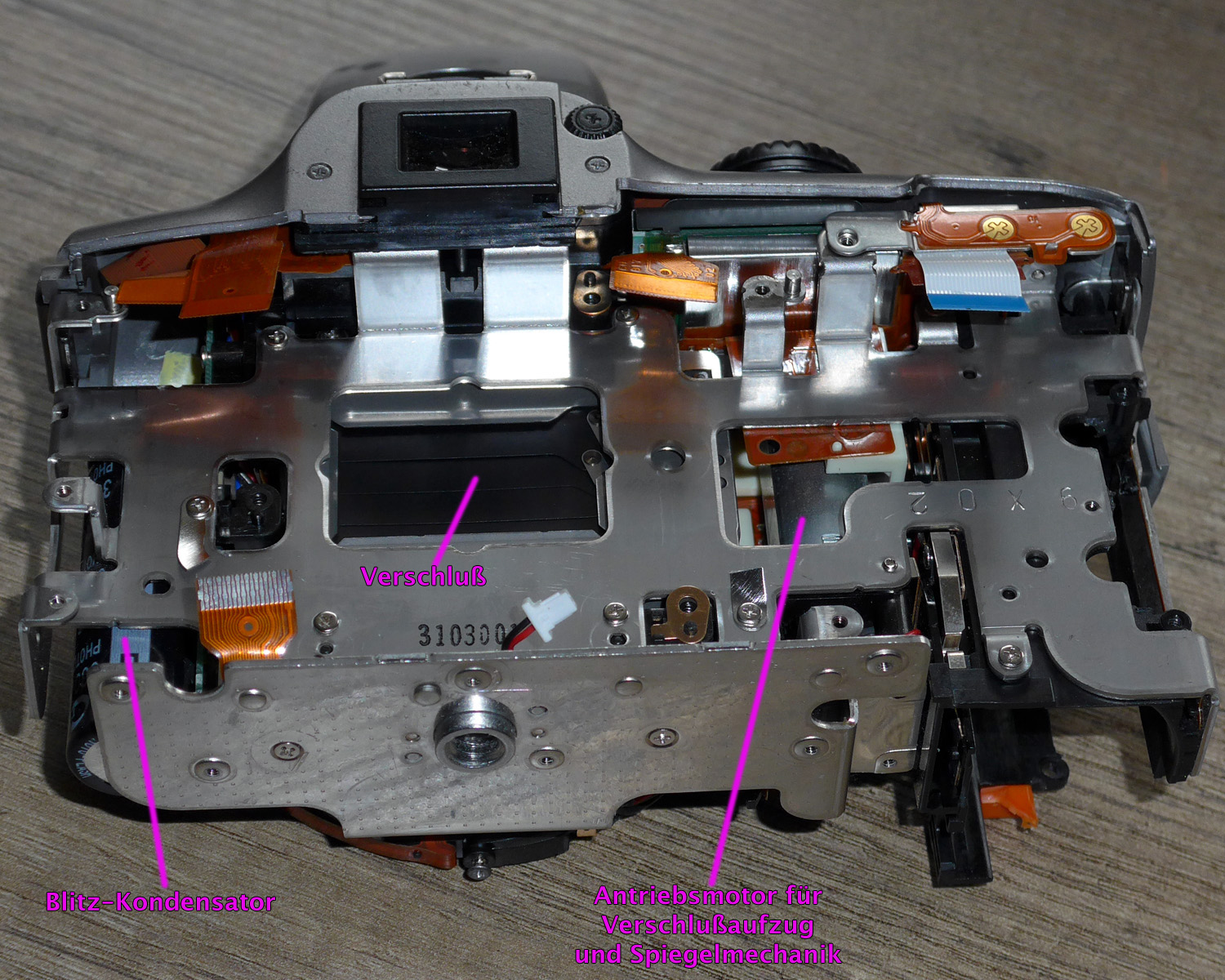

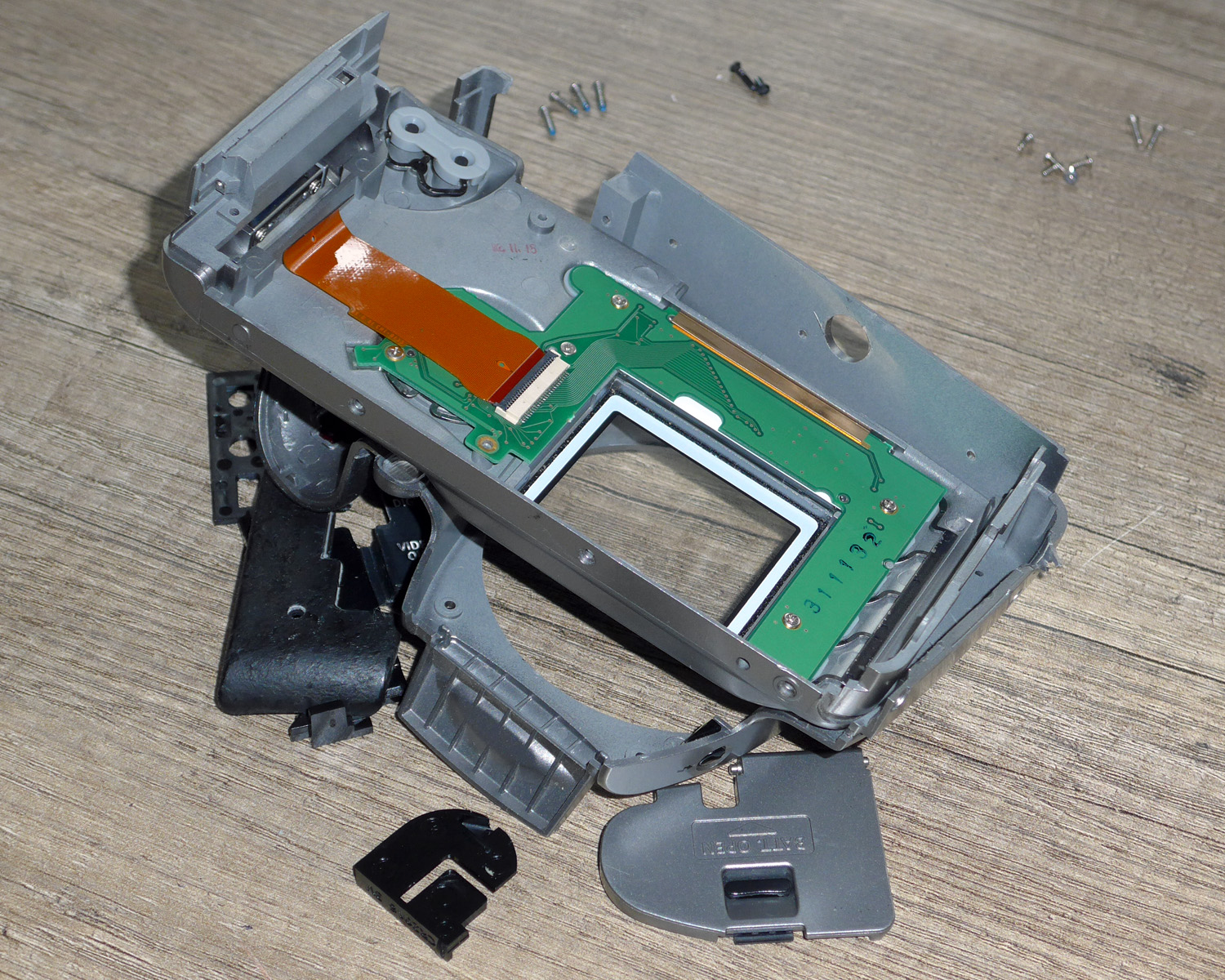

Innenleben der EOS 300D

Die 300D besteht äußerlich aus Kunststoff, im Inneren ist jedoch ein stabiles Metallteil eingebaut, an das die Komponenten geschraubt sind. Allerdings ist das Objektivbajonett eine „Mogelpackung“, zwar besteht der äußerlich sichtbare Teil aus Metall und nicht aus Kunststoff, wie es bei einigen Canon Amateur-SLRs für Film gemacht wurde (z. B. der EOS 1000F von 1990), aber die Metallteile sind bei der 300D nur auf ein Kunststoffteil aufgeschraubt und nicht wie bei den Canon-Profi-dSLRs durch ein weiteres Metallteil mit dem inneren Chassis verbunden.

Da bei der gezeigten Kamera der Verschlußvorhang von einem der Vorbesitzer entfernt wurde, wollte ich mit Hilfe eines zweiten Exemplars, dessen Elektronik Probleme hatte, eine Reparatur durchführen. Jedoch erwies sich, daß der Verschlußtausch bei der 300D bedeutet, daß die Kamera komplett zerlegt werden muß, weil der mechanische Verschluss das allererste Teil ist, das an das Metallchassis angeschraubt wird. Für den Zusammenbau sind diverse Justagearbeiten erforderlich, die spezielle Hilfsmittel und eine Canon-Kalibrationssoftware erfordern, um Elektronik und Mechanik aufeinander abzustimmen. Insbesondere die Remontage des Bildsensors ist eine knifflige Angelegenheit, da das Auflagemaß zwischen Bajonett und Sensorebene auf weniger als 0.03mm genau erfolgen muß und die Parallelität ebenfalls wichtig ist. Genauso muß auch die Einheit mit den AF-Sensoren nach Einbau per Software kalibriert werden, um die Montagedifferenzen zwischen Position von AF-Modul und Bildsensor auszugleichen. Aufgrund dieser Schwierigkeiten habe ich den Tausch des Verschlusses meiner 300D unterlassen, die zerlegte Kamera wird als Anschauungsobjekt für das Innenleben einer dSLR im Fundus verbleiben.

Die Einzelteile der Kamera machen deutlich, wie kompliziert eine Spiegelreflexkamera aufgebaut ist, weil sowohl mechanischer Verschluss, Spiegelkasten mit Antrieb, Pentaspiegelsucher, Akku, Blitzgerät und Blitzkondensator im Inneren untergebracht und miteinander verbunden werden müssen.

Bei aktuellen spiegellosen Systemkameras fallen die meisten mechanischen Teile ersatzlos fort, außer dem Verschluss, dem Ausklappblitz und den Bedienteilen sind kaum noch bewegliche Elemente im Inneren erforderlich. Herstellung und Montage sind erheblich vereinfacht, außerdem können nicht eingebaute Teile nicht defekt werden oder sich dejustieren. Gut für den Hersteller, der den Kostenvorteil inzwischen aber auf geringere Stückzahlen verteilen muß.

Alle Aufnahmen entstanden bei 100 ASA, gespeichert als CR2, konvertiert mit Adobe Camera Raw, bearbeitet mit Photoshop CS6. Die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. Auf die Angabe von Aufnahmeparametern und 100%-Ausschnitten habe ich verzichtet, da sie zu stark vom Objektiv abhängen.

Qualitäts- und sonstiger Eindruck

Das Gehäuse der EOS 300D ist äußerlich größtenteils aus Kunststoff, lediglich das innere Chassis, das Stativgewinde, das Bajonett und der Blitzschuh sind aus Metall. Der Griff ist mit einer gummiartigen Schicht „beledert“. Die verwendeten Materialien sind nach über 15 Jahren recht gut erhalten, der bei anderen Canon-Kameras berüchtigte „Gummiauflagenschwund“ oder das „Verkleistern“ aufgespritzter Gummierungen ist (zumindest bei meinem Exemplar) bislang nicht allzu deutlich aufgetreten. Das zerlegte Zweitexemplar „kleisterte“ allerdings stärker.

Die Kamera gehört zur Klasse der „dreistelligen“ Amateur-dSLR-Kameras, sie begründete dieses Segment, das es zuvor noch gar nicht gab.

Die Kamera ist recht behäbig, das Einschalten und das Aufwachen aus dem Standby dauert mehrere Sekunden, auch das Abspeichern der Bilddaten auf die Speicherkarte ist nicht allzuflott.

Der Sensor der 300D wurde wie viele Bildsensoren in EOS-Kameras von Canon selbst entwickelt und ist ein CMOS-Typ. Er neigt deutlich zum „Ausbrennen“ der hellen Stellen. In den dunkleren Bildpartien rauscht der Sensor nur wenig sichtbar, die Schatten können erträglich per EBV aufgehellt werden. Kritische Gegenlichtsituationen werden meist recht gut gemeistert, erfordern aber manchmal Belichtungskorrektur durch den Fotografen. Bei höheren ASA-Zahlen rauscht der Sensor (entsprechend der damaligen Sensortechnologie), aufgrund des großen Pixelpitchs aber relativ beherrschbar. Die interne JPEG-Aufbereitung rechnet das Rauschen recht erfolgreich weg, allerdings verschwinden dabei auch die meisten Details.

Wie erwähnt: Mein Exemplar hat keinen ersten Verschlußvorhang, dadurch werden Bilder, die kurze Belichtungszeiten erfordern, kräftig überbelichtet. Am besten gelingen Blitzaufnahmen bzw. Bilder mit Verschlußzeiten deutlich länger als 1/30 Sekunde. Die Bilder aus der 300D sind darum eigentlich besser, als die hier gezeigten Aufnahmen.

Die Bildqualität der 300D ist heutzutage noch als gut zu bezeichnen. Bei 6 Megapixeln und ISO100 bis 400 gibt es an den Bildern nur recht wenig auszusetzen. Lediglich der automatische Weißabgleich bei von der Kamera erzeugten JPEGs trifft öfters „daneben“, was bei RAW-Aufnahmen aber nicht ins Gewicht fällt.

Fazit: eine digitalkamerahistorisch interessante Kamera (die erste Amateur-dSLR von Canon gehört in jede Digitalkamerasammlung), heutzutage zum ernsthaften Bildermachen durchaus noch geeignet, sofern man bis maximal 400 ASA fotografiert. 6 Megapixel reichen auch heutzutage für recht viele Anwendungen aus.

Christian Zahn

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 15.11.2021 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!