Minolta-Autofokus-Zoom-Objektive an Nikon Z5

In diesem Erfahrungsbericht geht es um zwei etwa 25-35 Jahre alte Autofokusobjektive adaptiert an die spiegellose 24-Megapixel-Systemkamera Nikon Z5. Eines davon habe ich bereits recht erfolgreich an der APS-C-dSLR Sony alpha 200 getestet, jetzt Habich es auch am digitalen Vollformat ausprobiert.

Wichtiger Hinweis

Beim Kauf des notwendigen Adapters für die Systemkamera ist zu beachten, daß es zwei Minolta-Bajonette gibt: Das AF-Bajonett, das später von Sony für dSLRs übernommen wurde (Minolta MA-Bajonett bzw. Sony-alpha-A-Bajonett) und das dazu inkompatible, ältere MF-Bajonett. Dieses wurde zusammen mit der Minolta SR-1 bereits 1958 (also noch vor dem legendären Nikon F-Bajonett!) eingeführt und somit offiziell als „SR“-Bajonett bezeichnet. Es hat lediglich eine Springblendenübertragung, jedoch keine Offenblendenmessung. Diese wurde mit der SR-T 1966 eingeführt, die entsprechenden neuen Objektive trugen die Kennzeichnung „MC“ eingraviert (das steht nicht, wie oft fälschlich behauptet, für „Multi Coating“ = Mehrfachvergütung, sondern für „Meter Coupled“ = Messwerkskupplung bei Offenblende). Die Bezeichnung „MD“ wurde 1977 zusammen mit der XD-Serie mit den neuen für Programmautomatik geeigneten Objektiven eingeführt, wobei es wohl keine wirkliche Erklärung für die Buchstaben gibt.

Die hier verwendeten AF-Objektive benötigen einen Adapter für die Minolta/Sony AF-Objektive (alpha-A-Bajonett). Sie haben prinzipiell keinen Blendenring, deren Einstellung erfolgt am Adapter, der dafür einen verstellbaren Ring hat.

Die Blende der Minolta/Sony alpha-A-Objektive wird immer von der Kamera gesteuert, somit wird in Zeitautomatik die Blende per Drehrad an der Kamera eingestellt. Nutzt man die AF-Objektive mit einem Adapter an spiegellosen Systemkameras, so stellt man die Blende rein mechanisch am Blendenring des Adapters ein. Prinzipbedibgt kann der Adapter keine Blendenskala haben, da die Blendenverstellung immer relativ zur Offenblende bewegt wird. Bei Zoomobjektiven mit gleitender Lichtstärke (z. B. einem 3,5-5,6/28-105mm Zoom) verändert sich die eingestellte Blende beim Zoomen ebenfalls, sofern nicht am Blendenring nachkorrigiert wird. Will man eine bestimmte Blende einstellen, so bleibt nichts anderes übrig, als die Kamera-Belichtungsmessung mit Offenblende vorzunehmen und den Blendenring dann langsam zuzudrehen, bis die gemessenen Belichtungszeit um so viel Stufen länger geworden ist, um die man abblenden wollte.

Beispiel: Offenblende 2,8, gemessene Belichtungszeit 1/500s. Um auf Blende 8 abzublenden, sind 3 Blendenstufen erforderlich, dazu muß die Belichtungszeit auf 1/60s absinken. Das klappt natürlich nur auf einem Stativ bei gleichbleibender Motivhelligkeit, ansonsten bleibt nur Raten.

Eventuell hilft es, den Adapter mit einer selbstgedruckten Skala zu versehen, auf der die relativen Blendenstufen vorhanden sind.

Minolta AF-Zoom 28-80 mm 1:3,5-5,6 D

Das Objektiv stammt aus der letzten Ära der analogen Spiegelreflexkameras, es dürfte um ca. 2000 herum entwickelt worden sein und seine Fertigung erfolgte im Minolta-Werk in Malaysia. Wie viele Set-Objektive ist es größtenteils aus Kunststoff gefertigt, auch das Bajonett besteht daraus. Eine schwarze Version scheint es nicht gegeben zu haben, ich habe bislang nur silberne Exemplare gesichtet.

Das „D“ in der Typenbezeichnung steht für die Übermittlung der Entfernung, die das Objektiv der Kamera nach dem Scharfstellen digital codiert überträgt. In der analogen Ära wurde damit die Blitzbelichtungsmessung verbessert. Die „D“-Charakteristik kann man nicht nur in der Typenbezeichnung ablesen, sondern auch an den elektrischen Kontakten erkennen, Objektive ohne „D“ haben nur 5 Kontakte, die mit haben 8 Kontaktpunkte.

Das Objektiv ist ca. 76 mm lang, hat einen Durchmesser von ca. 62 mm und wiegt nur 187 Gramm. Das beim Fokussieren mitdrehende Filtergewinde beträgt 55mm, die Streulichtblende gehörte nicht zum Lieferumfang und rastet per Bajonett ein. Leider dreht sie sich beim Scharfstellen ebenfalls mit und kann darum keine Blütenform haben, sie ist darum nicht sonderlich effektiv. Der Objektivdeckel ist original und bereits ein moderner von vorn zu entfernender Snap-In-Typ.

Haptisch ist das AF 28-80 keine allzu große Enttäuschung, der Zoomring ist breit und gummiert und eine Brennweitenskala ist vorhanden. Der manuelle Fokusring ist klassentypisch sehr schmal und nur ein Notbehelf, zumal er lediglich aus geriffeltem Kunststoff besteht und sein Einstellweg mit ca. 45° viel zu kurz für eine feinfühlige manuelle Einstellung ist.

Das 28-80 verzeichnet bei 28mm stark sichtbar, bei vielen Motiven störend. Das Objektiv ist am Vollformatsensor der Z5 und Offenblende vor allem an den Bildrändern unscharf und vignettiert etwas, Abblenden auf 8-11 steigert die Schärfe, jedoch kann es den Sensor der Z5 auch dann nicht ganz ausreizen, da insbesondere die Bildecken etwas „schmieren“. Die chromatischen Aberrationen sind bei Offenblende recht deutlich und auch bei Blende 11-16 noch etwas sichtbar. An der 10-Megapixel-Kamera Sony alpha 200 gefiel es mir wesentlich besser, obwohl ihre Pixeldichte derjenigen der Nikon Z5 gleichwertig ist, aber die Crop-Kamera blendet die schwächeren Bildränder aus, so daß nur die bessere Bildmitte benutzt wird.

Das Objektiv ist heutzutage teilweise sehr günstig zu bekommen. Je nach Zustand und Lieferumfang kostet es zwischen 20 und 50 Euro.

Sigma Zoom 1:4-5,6 / 70-210 UC-II

Das Objektiv ist in Japan gefertigt worden (Lens Made in Japan). „UC-II“ in der Typenbezeichnung meint „Ultra-Compact“, also ein klein und leicht gebautes Objektiv in der zweiten Version. Die erste Version war ein Schiebezoom, das auf der alten Manuellfokus-Version basierte, das UC-II wurde sowohl optisch als auch mechanisch deutlich verbessert. Seine Bauzeit war von 1995 bis circa 2005.

Das Objektiv hat eine Springblende mit 8 Blendenlamellen. Die Länge beträgt ca. 87 mm, der Durchmesser ca. 70 mm und es wiegt etwa 310 Gramm. Beim Zoomen verändert es die Länge um ca. 33 mm, beim Scharfstellen wird es ca. 12 mm länger.

Im Inneren ist vermutlich nicht viel Metall eingebaut, auch der äußere Tubus ist nur aus Kunststoff. Sichtbar aus Metall ist nur das Bajonett, der Blendenschließhebel und Teile der hinteren Objektivfassung. Der Zoomring ist mit geriffeltem Gummi überzogen. Der recht breite und ebenfalls gummierte manuelle Fokusring dreht auch bei automatischer Scharfstellung immer mit, sein Einstellweg ist mit ca. 75° recht kurz für eine sichere manuelle Fokussierung, außerdem verstellt er sich viel zu leicht.

Die Streulichtblende wird per Bajonett eingerastet, der Filter (55mm) bleibt also frei zugänglich. Leider rotiert er beim Fokussieren mit, was den Polfiltereinsatz schwieriger macht. Die Streulichtblende gehörte zum Lieferumfang (mir fehlt sie).

Das Objektiv liefert bei Offenblende keine besonders gute Schärfe, die Bildränder sind sehr unscharf und nur die Bildmitte relativ scharf, bei Blende 8-11 steigt die Schärfe stark an, bei noch stärkerem Abblenden macht sich die Beugung deutlich bildverschlechternd bemerkbar. Das 70-210 UC-II kann den Sensor der Z5 auch abgeblendet nicht ganz ausreizen. Die chromatische Aberrationen sind bei allen Blenden und Brennweiten erfreulich gering.

Heutzutage bekommt man das Sigma für etwa 10 bis 50 Euro je nach Bajonettanschluß, Lieferumfang und Zustand. Ich erhielt es als „gläsernen Gehäusedeckel“ als kostenlose Zugabe zu einer analogen Minolta-Spiegelreflexkamera.

Fazit

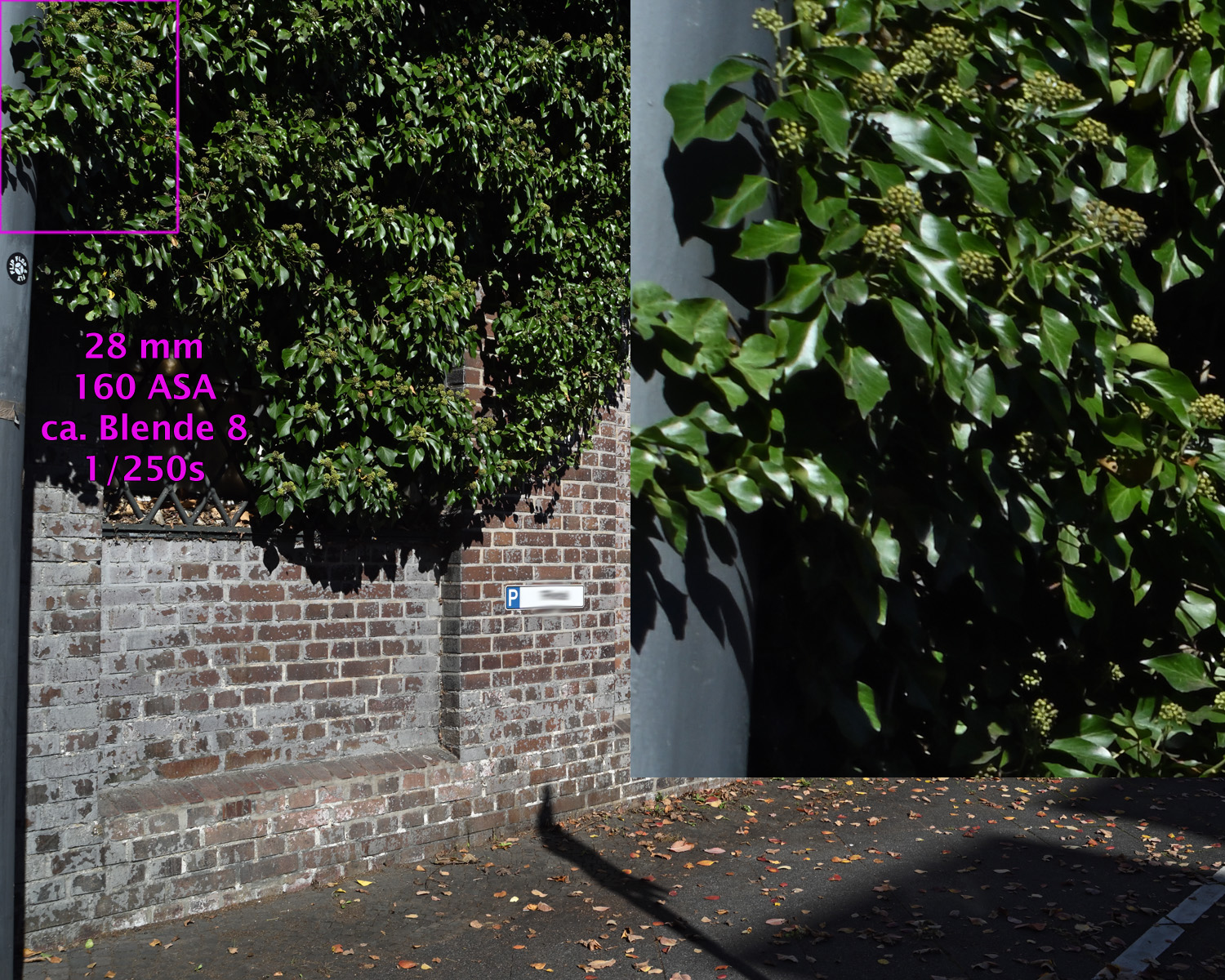

Alle Beispielaufnahmen entstanden freihand bei ASA-Automatik, Zeitautomatik, mit eingeschaltetem Bildstabilisator und bei Blende 8-11, gespeichert als NEF, gewandelt mit Nikon Capture NX-D und bearbeitet mit Photoshop CS6. Bildausschnitt, Helligkeit, Farben, Lichter / Schatten sowie Schärfe wurden korrigiert, die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. In alle Aufnahmen sind 100%-Ausschnitte vergrößert einmontiert.

Die beiden Objektive werde ich an der Z5 nicht mehr verwenden, da sie zu schlecht manuell fokussierbar sind, die Blendeneinstellung erraten werden muß und ihre Bildleistung meinen Festbrennweiten deutlich unterlegen ist.

Christian Zahn

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 6.04.2022 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!