Sony DSC-S75 Kurzbericht

Die Sony DSC-S75 haben Ralf Jannke und Boris Jakubaschk bereits vorgestellt. In Ralf Jannkes Bericht kann man ein Exemplar mit allen Werbeaufklebern ansehen.

Spezifikationen

- Die 2001 vorgestellte Sony DSC-S75 ist 117 x 71 x 64 mm groß und wiegt 315 g.

- Der 1/1,8“ (7,2x5,3mm) CCD-Sensor mit Pixelpitch 3,4µm löst maximal 2048 x 1536 Pixel = 3 Megapixel auf (Rohdaten 3,3 Megapixel). 100 - 400 ASA automatisch oder manuell. MPEG-Videos sind mit 320x240 Pixeln möglich. Bilder werden als JPEG auf MemoryStick (max. ca. 256 MB) gespeichert.

- Das Motiv wird über ein 1,8“ TFT LCD Display mit 110.000 Subpixeln, der auch die Menüsteuerung übernimmt, zusätzlich optischer Realbildsucher.

- Das Objektiv ist ein 1:2-2,5/7-21mm (34-102 mm @KB) Carl Zeiss Vario Sonnar Dreifachzoom

- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S), Ermittlung durch Kontrasterkennung des Bildsensors

- Belichtungssteuerung durch Vollautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, manueller Belichtungsmodus, mittenbetont integrale oder Spot-Belichtungsmessung. Belichtungszeiten 8s bis 1/1000 sek., Selbstauslöser mit 10 s Vorlaufzeit

- eingebauter Blitz mit ca. Leitzahl 8

- Weißabgleich automatisch

- keine Bildstabilisierung

- Energieversorgung durch Lithium-Akku

Besonderheiten

DSC bedeutet Digital Still Camera. „CyberShot“ hießen die meisten Sony-Digitalkameras.

Die S75 soll laut Aufdruck mit einem von Carl Zeiss gerechnetem Objektiv bestückt sein. „Sonnar“ war ein Name für lichtstarke Normalobjektive, die Carl Zeiss herstellte, das verbaute Objektiv ist aber vermutlich ein von Canon zugekauftes Objektiv, es findet sich auch in anderen Kameras, z. B. der PowerShot G2, der Casio QV-3500, der Epson PhotoPZ 3000Z oder der Panasonic Lumix DMC-LC5 (dort soll es gar ein Leica-Objektiv sein).

Das Design ist für eine frühe Sony-Digitalkamera geradezu langweilig, bei anderen Modellen finden sich weitaus ungewöhnlichere Bauformen bzw. Detaillösungen.

Die Stromversorgung erfolgt mit dem bei Sony in einigen anderen Kameras bzw. Camcordern eingesetzten Lithium-Akku NP-FM50, er findet sich viel später auch in der Sony alpha 100 (Link:https://www.digicammuseum.de/gechichten/erfahrungsberichte/sony-alpha-100-c-zahn/). Wie bei Sony üblich ist es ein „InfoLithium“-Typ, es ist ein kleiner Chip im Akku eingebaut, der die Restkapazität minutengenau an die Kamera übermittelt. Keine dreistufige und ungenaue Akkurestanzeige wie bei vielen anderen Kameras. Der Chip verhinderte auch für einige Zeit, daß preiswerte Akku-Nachbauten benutzt werden konnten. Laut Hersteller reicht der Akku für ca. 3000 Aufnahmen.

Die Aufnahmemodi sind recht umfangreich, erstmals in einer CyberShot gibt es die Möglichkeit, Zeit und Blende völlig frei einzustellen, diese Parameter lassen sich mit Hilfe des Daumenrades auch bequem auswählen.

Der Sensor ist eine Sony-Eigenentwicklung, der nachgeschaltete Analog-Digitalwandler hat erstmals in einer CyberShot-Kamera nicht wie üblich 12 Bit Auflösung, sondern 14 Bit, was theoretisch zu einer vierfach besseren Helligkeitsabstufung der Aufnahmen führen soll, in der Praxis ist der limitierende Faktor leider die nur 8 Bit umfassende Helligkeitsauflösung der JPEGs, da die Kamera kein RAW-Aufnahmeformat ermöglicht.

Das Bedienkonzept ist jedoch Sony-typisch etwas ungewöhnlich: Das Steuerkreuz ist links angebracht, das LCD-Statusdisplay hinten neben dem Sucher, der Hauptschalter ist ein Hebel um das Moduswahlrad, neben der Zoomwippe sitzt ein Daumenrad mit Drucktastenfunktion und der Lautsprecher links.

Akkufach und Speicherkartenfach sind zusammengefaßt, benutzt wird ein MemoryStick. Diese nur von Sony eingesetzten Flash-Speicherkarten waren teurer, langsamer und mit geringerer Kapazität als die damals weit verbreiteten CompactFlash-Karten. Immerhin lieferte Sony einen (mit 8MB allerdings recht kleinen) Stick mit, größere mußten extra dazugekauft werden. Die später auf dem Markt gebrachte SD-Karte verdrängte den MemoryStick, ab etwa 2010 beugte sich Sony der Marktmacht und verzichtete auf sein eigenes Kartenformat.

Der Gehäuseblitz ist eingebaut. Die Blitzbelichtungsmessung erfolgt nicht mittels Vorblitz, sondern durch eine „klassische“ eigene Meßzelle neben dem Objektiv. Ein „kalter“ Norm-Blitzschuh (ohne elektrischen Kontakt) ist vorhanden, der Anschluß für einen speziellen Sony-Blitz befindet sich an der Kameraseite. Er steuert sich mittels eigener Meßzelle selbst.

Das abschaltbare Display ist hinter einer Kratzschutzscheibe eingebaut, zusätzlich gibt es einen optischen Realbildsucher und ein SW-Statusdisplay, das bei abgeschaltetem Hauptdisplay die Zahl der noch möglichen Aufnahmen und weitere Parameter anzeigt. Wie üblich ist im Sucher weniger zu sehen, als auf den Bildern aufgenommen wird.

Die maximal 320x240 Pixel „großen“ Videos werden als MPEG1-Video codiert, nicht wie damals üblich als AppleQuickTime oder Microsoft/Intel AVI-Video. Die Länge ist lediglich durch die Restkapazität der Speicherkarte begrenzt.

In die EXIF-Daten jedes Bildes schreibt die Kamera nur sehr wenige Informationen, nur Blende, Brennweite, Belichtungszeit, ASA-Wert werden eingetragen, als Name steht einfach „Sony Cybershot“ in den Daten, nicht die genaue Modellbezeichnung.

Videobuchse und USB-Schnittstelle erfordern keine Spezialkabel, sie sind hinter einer gefederten Klappe versteckt. Zur dauerhaften Stromversorgung ist ein Akkudummy erforderlich.

Die UVP der S75 betrug ca. 2000 DM, das entspricht etwa 1000 Euro. Ich bekam mein Exemplar im Frühjahr 2021 vom Betreiber dieses Online-Museums geschenkt. Aus heutiger Sicht erscheint die Kamera teuer, damals war der Preis für die gebotene Leitung durchaus angemessen. Zum Vergleich: die 1999 vorgestellte Nikon F100, eine Profispiegelreflexkamera für Kleinbildfilm, kostete anfangs 2600 DM.

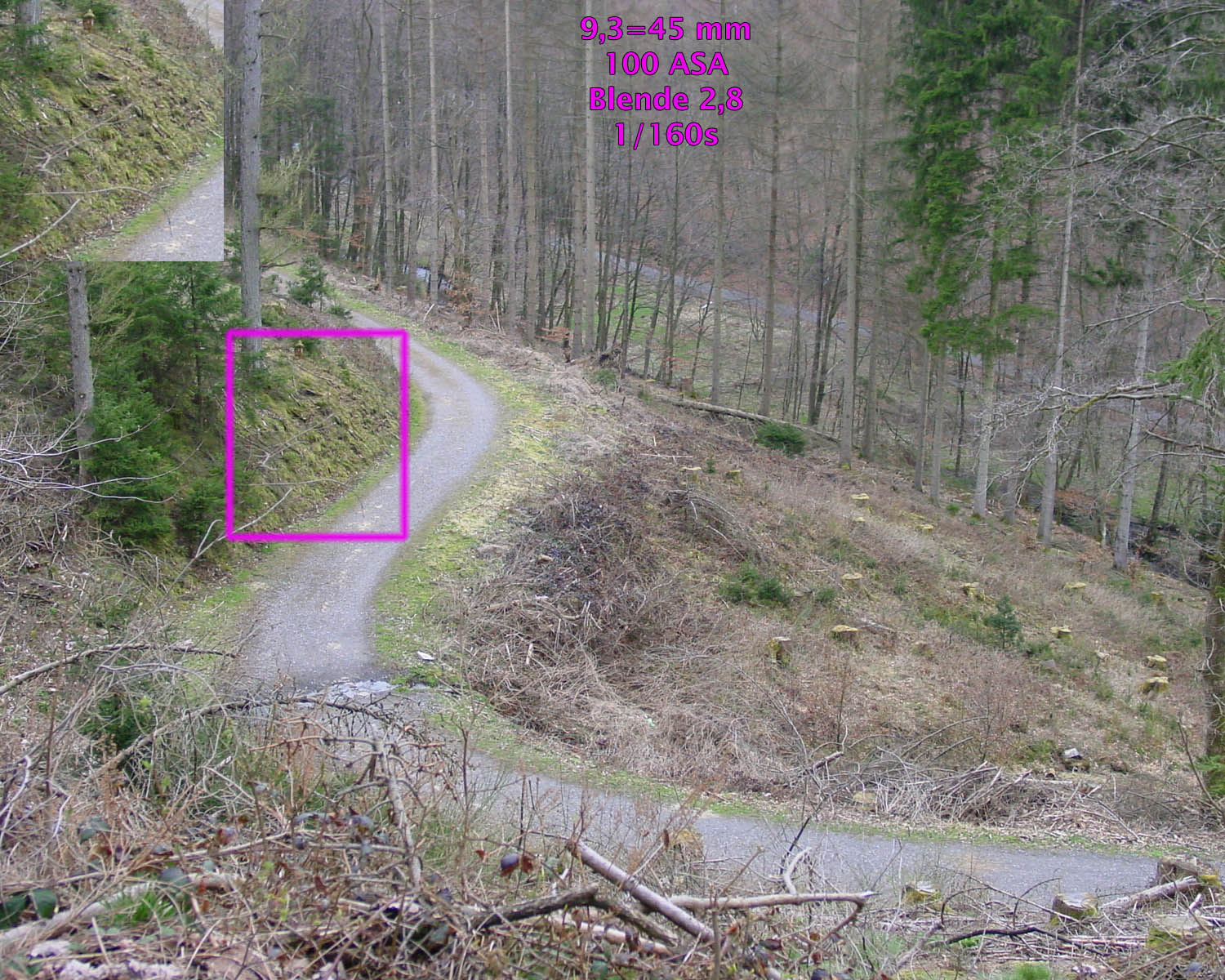

Alle Aufnahmen entstanden bei 100 ASA, gespeichert als JPEG, bearbeitet mit Photoshop CS4. Die Bilder wurden auf 1500 Pixel zugeschnitten, es sind somit 100%-Ansichten. Gradation, Schärfe, Farben usw. wurden nicht korrigiert, es sind also „PICs out of the Cam“.

Qualitäts- und sonstiger Eindruck

Das Gehäuse der F505V besteht vorn und oben aus Metall (aufgrund des Gewichts aber nur aus dünnem Aluminium-Blech), die Rückseite hingegen aus schwarzem Kunststoff. Das gezeigte Exemplar hat eine Beschädigung im Blech.

Die Kamera gehört zur Klasse der Semi-Profi-Kompaktkameras, ihr Preis war der gebotenen Leistung durchaus angemessen.

Die Bildqualität ist heutzutage nicht als wirklich gut zu bezeichnen, 3 Megapixel sind recht wenig Auflösung, helle Motivdetails neigen schnell zum „Ausbrennen“. In den Himmelspartien ist trotz 100 ASA ein leichtes Farbrauschen erkennbar. Bei 400 ASA rauscht die Kamera deutlich sichtbar, obwohl die Rauschunterdrückung die Details zu glätten versucht. Die ISO-Automatik arbeite sehr zurückhaltend, sie schaltet nur spät in höhere Empfindlichkeitsbereiche, was zu verwackelten Aufnahmen führen kann.

Die Verzeichnung des Objektivs wird nicht weggerechnet, ist allerdings nicht besonders ausgeprägt.

Fazit: eine digitalkamerahistorisch nicht interessante Kamera (weil zwar frühe „Dutzendware“, aber mit einigen Besonderheiten), heutzutage zum ernsthaften Bildermachen leider nicht mehr geeignet.

Christian Zahn

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 28.05.2023 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!