Canon EOS 100D Christian Zahn

Hier stelle ich eine der vielen digitalen Spiegelreflex-Kameras von Canon vor, die EOS 100D. In Amerika wurde sie als Rebel SL1 verkauft, in Japan als KISS X7. Mit ihr führte Canon eine weitere Klasse ein, die zwischen den bisherigen drei- und vierstelligen Amateurmodellen positioniert war. Als die 100D erschien, war sie kurzzeitig die kleinste und leichteste dSLR des Weltmarktes.

Spezifikationen:

- Die 2013 vorgestellte Canon EOS 100D ist 117 x 91 x 69 mm groß und wiegt mit Akku und Speicherkarte 407 Gramm.

- Der APS-C CMOS-Sensor (22,3 x 14,9 mm) mit Pixelpitch 4,3µm löst maximal 5.184 x 3.456 Pixel = 18 Megapixel auf (Cropfaktor 1,6, Rohdaten 18,5 Megapixel). Mit der ISO-Automatik oder manuell sind 100 bis 25600 ASA einstellbar. FullHD-Videos sind mit 1920x1080 Pixeln möglich. Bilder werden als JPEG oder CR2 (RAW-Format) auf SD-/SDHC-/SDXC-Karten (max. ca. 2 TB) gespeichert.

- Das Objektiv-Bajonett ist das EF-S-Bajonett (für auf APS-C optimierte Objektive), EF-Objektive für Vollformat können benutzt werden.

- Das Motiv wird über einen Pentaspiegelsucher mit ca. 95% Abdeckung der Sensorfläche angezeigt, in dem ein hinterleuchtetes LCD-Display für viele Bildparameter eingespiegelt sowie das aktive AF-Feld kurz rot aufleuchtend markiert wird. Ein abschaltbarer 3“ TFT LCD Monitor mit 1.040.000 Subpixeln dient der Bildkontrolle nach der Aufnahme, der Monitor übernimmt auch die Menüsteuerung. Live-View ist inkl. Autofokus möglich.

- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S) oder kontinuierlicher Autofokus (AF-C) sowie manuelle Fokussierung mit Fokusunterstützung, AF-Ermittlung durch passiven Phasensensor (mittels teildurchlässigem Hauptspiegel und Hilfsspiegel abgegriffen), 9 AF-Felder, AF-Hilfslicht

- # Belichtungssteuerung durch Vollautomatik, Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik oder manuellen Modus sowie diverse Motivprogrammen. Matrixmessung, mittenbetonte Integralmessung oder Spotmessung. Belichtungszeiten 30s bis 1/4000 sek., Selbstauslöser mit 10 s Vorlaufzeit

- ausklappbarer Blitz mit Leitzahl 9 und den üblichen Funktionen: Ein/Aus, Automatik, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion, zusätzlich Norm-Blitzschuh mit TTL-Kontakten für Canon E-TTL II

- Weißabgleich automatisch oder manuell mit diversen Vorwahlen wie Sonne, Wolken, Glühlampenlicht usw.

- keine Bildstabilisierung im Gehäuse, jedoch werden Objektive mit eingebauter Stabilisierung unterstützt

- maximal 4 Bilder/Sekunde

- Energieversorgung durch Lithium-Akku LP-E12

Besonderheiten

Die Canon EOS 100D ist die erste Kamera einer neuen Kameraklasse, die Canon zwischen den bisherigen dreistelligen Modellen für den „Aufsteiger“ und vierstelligen Kameras für „Einsteiger“ platziert hat und als Ergänzung zur bereits erhältlichen spiegellosen Systemkamera EOS M gedacht war. Da im Nummernschema unterhalb der ersten „Volks“-dSLR, der 300D von 2003, noch Platz war und die Modelle nach der 300D steigende Typennummern erhalten hatten, wählte Canon in Europa die 100 als Typenbezeichnung. In Japan wurde mit „Kiss X7“ einfach irgendeine Buchstaben-Zahlenkombination gewählt, in Amerika war mit „Rebel SL1“ klar, daß es sich um etwas Neues handelte.

Canon war der Meinung, daß zwischen der 1200D von 2011 (zusammen mit 18-55 für 550 UVP angeboten) und der 650D von 2012 (Gehäuse UVP 800 Euro) Platz für eine neue „Zwischenklasse“ sei. Darum erschienen 2013 zeitgleich die 700D (UVP mit 18-55 850 Euro) und die 100D (mit 18-55 UVP 800 Euro). Jedoch ist der technische Unterschied zwischen beiden Kameras größer, als es der geringe Preisunterschied glauben machen will. Die 700D kann optional einen Batteriegriff mit Hochformatauslöser untergeschraubt bekommen, außerdem hat sie ein dreh-, schwenk- und klappbares Display sowie noch einige „Goodies“ mehr.

Die 100D „punktet“ mit einem extrem kleinem und leichtem Gehäuse, so daß der Fotograf nur wenig Gewicht tragen muß. Von der wesentlich günstigeren 1100D hebt sie sich trotzdem ab, denn bei dieser ist LiveView-Fokussieren erheblich langsamer, außerdem ist die 1100D größer und schwerer und ihr Display ist nicht Touch-bedienbar.

Das Display ist aus Platz- und Gewichtsgründen fest eingebaut, aber multitouchfähig, daß heißt, es kann nicht nur angetippt werden, sondern wie bei Smartphones mit zwei Fingern zum „Wischen“ und „Zoomen“ dienen. Und Canon hat sogar die Kameramenüs komplett per Touch bedienbar gemacht, auch wenn es teilweise schwierig ist, die winzigen Einträge so zu treffen, daß der gewünschte Menüpunkt ausgewählt wird. Im LiveView-Betrieb kann nicht nur per Fingertipp auf das gezeigte Motivdetail scharfgestellt werden, sondern auf Wunsch löst die 100D danach auch sofort aus.

Der Sensor stammt aus der etwa ein Jahr vorher erschienenen gehobenem Amateurmodell EOS 650D bzw. der spiegellosen Systemkamera EOS M. Er ist wie üblich eine Canon-Eigenentwicklung vom CMOS-Typ. Technisch basiert er auf dem aus der 7D her bekannten Sensor von 2009, er bekam aber zwischen die bilderzeugenden Bildpunkte zusätzlich Phasenerkennungs-Sensoren eingebaut, dadurch sinkt die Rohdaten-Pixelzahl etwas (von ca. 18,7 Millionen auf 18,5), dafür steigt die Autofokus-Geschwindigkeit im Live-View deutlich an. Während der Bildprozessor bei den alten Sensoren durch „Pumpen“ der Entfernungseinstellung des Objektivs die maximale Bildschärfe durch mehrfaches Auslesen des gesamten Bildes „ausprobieren“ mußte, kann er mit den Phasenerkennungs-Sensoren fast so schnell wie mit den AF-Sensoren scharfstellen, die bei heruntergeklapptem Spiegel benutzt werden (und ebenfalls Phasen-Sensoren sind). Damit daß Ganze allerdings wirklich flott funktioniert, mußte Canon eine neue Antriebsart für die Fokusverstellung im Objektiv einführen. Die älteren Objektive mit normalem Elektromotor oder mit „USM“ Ultraschall-Antrieb sind mit schnellem AF im LiveView nicht kompatibel, sondern nur die neuen „STM“-Objektive mit Schrittmotoren.

Auch für die schnelle AF-Nachführung im Videobetrieb sind die auf dem Bildsensor eingebetteten Phasensensoren „Gold wert“, im Zusammenspiel mit STM-Objektiven gibt es kaum Störgeräusche durch den AF-Antrieb bei Verwendung des in der Kamera eingebauten Mikrophons und auch das beim „Drehen“ gefürchtete AF-Pumpen ist fast völlig verschwunden.

Werden „alte“ Objektive ohne STM-Antrieb an der 100D verwendet, fokussiert die Kamera im LiveView genauso langsam und umständlich wie ihre Vorgängermodelle, weil sie mit reiner Kontrasterkennung arbeitet und die auf dem Bildsensor vorhandenen Phasensensoren nicht nutzt.

Daß Phasen-Sensoren schnelles und präzises Scharfstellen ermöglichen, liegt an ihrem Prinzip: sie erkennen Richtung und Grad der Unschärfe, so daß die Kamera meist mit nur zwei oder drei Schritten scharfstellen kann, statt mit vielen Dutzend Schritten um den Schärfepunkt „herumzueiern“.

Das AF-Modul im Spiegelkasten ist im Vergleich zur Konkurrenz mit nur 9 AF-Punkten bescheiden, wer in der Canon-Welt mehr Flexibilität benötigte, mußte zu einer „einstelligen“ dSLR greifen, z. B. der EOS 7D mit 19 Feldern. Die Mitbewerber boten in ihren Kameras für den Amateur meist mehr AF-Felder, die Nikon D5100 hat 11 Felder, die Sony Alpha SLT-33 glänzt mit 15 Feldern. Die „Kegel“-Anordnung mit zentralen Sensor in der Mitte und 8 als Raute darum herum befindlichen Fokusfeldern kennen Canon-Fotografen schon lange, beispielsweise hat die 20D aus dem Jahr 2004 diese Anordnung. Auch die letzte von Canon entworfene dSLR, die EOS 4000D von 2018, hat identisch angebrachte AF-Felder. Aus Kostengründen wurde in der 100D ein bereits lange erhältliches AF-Modul verbaut, bei dem nur das zentrale AF-Feld einen Kreuzsensor hat, der horizontale und vertikale Linien erkennen kann. Die anderen 8 Felder haben nur Liniensensor, die Strukturen nur in einer Ebene erkennen können.

Im Live-View kann das aktive Feld in weiten Grenzen verschoben werden, allerdings nicht bis an die Bildränder (nur ca. 85% des aufgenommenen Bildes sind nutzbar). Auf Wunsch können zum Fokussieren statt der eingebetteten AF-Sensoren die 9 AF-Sensoren des normalen Scharfstell-Systems verwendet werden, dann klappt die Kamera zum Fokussieren kurz den Spiegel herunter, stellt scharf und klappt den Spiegel danach wieder hoch.

Die im Bildsensor für die AF-Felder genutzte Fläche steht für die Bilderzeugung nicht zur Verfügung, der Bildprozessor bzw. die Software-RAW-Konverter am Computer müssen um die „Löcher im Bild“ herum interpolieren. Aber das war bereits von den ersten Bildsensoren mit eingebetteten AF-Feldern her bekannt, die erste spiegellose Systemkamera mit diesem Prinzip war die Nikon 1 V1 von 2011.

Der LP-E12 Akku wurde zusammen mit der EOS M eingeführt, da bisherige Akkutypen für den kleinen Handgriff zu groß waren. Er wird auch in anderen spiegellosen Systemkameras von Canon verwendet, er paßt in die EOS M, EOS M10, EOS M5, EOS M100 und etliche andere Modelle. Mit 3.7 Volt und 875 mAh ist er nicht besonders leistungsfähig, so daß laut Herstellerangabe etwa 380 Bilder mit dem Spiegelreflexsucher und nur 150 LiveView-Aufnahmen möglich sind. Ein Zweitakku sollte immer in der Fototasche mitgenommen werden!

Wer jedoch auf die automatische Wiedergabe der aufgenommenen Fotos auf dem Display verzichtet sowie LiveView und den internen Blitz nicht verwendet, der schafft wesentlich mehr Bilder je Akkuladung: ich kam mit dem gebrauchtem Akku, der beim Vorbesitzer etliche Zyklen durchmachen mußte (die Kamera hatte knapp 30.000 Auflösungen gemacht, als ich sie kaufte), auf fast 1000 Aufnahmen bei noch nicht völlig geleerten Akku.

Im Akkufach sitzt auch die Speicherkarte, sie hat keine eigene Klappe. Die Akkufachklappe ist recht nah am Stativgewinde angebracht, angeschraubte Schnellwechsel-Stativplatten müssen fast immer erst abgenommen werden, bevor Akku oder Karte getauscht werden können.

Die 100D kann sowohl EF-Objektive benutzen, die für das KB-Vollformat gerechnet sind (mit Cropfaktor 1,6) als auch die für den kleineren APS-C-Sensor ausgelegten EF-S - Objektive. (EF-S bedeutet Electro Focus Shortback)

Die Bilder der 100D können als JPEG oder im Canon-RAW-Format CR2 aufgezeichnet werden. Als Speichermedium dienen SD-/SDHC-/SDXC-Karten bis ca. 2 TB, auch wenn zum Vorstellungszeitpunkt Karten nur mit 64 oder 128 GB verfügbar waren, diese jedoch noch so teuer, daß sich die wenigsten eine solch große Karte kauften, sondern lieber die damals wesentlich günstigeren Karten bis 32 GB.

Die Verwendung des RAW-Formats ist nicht nur den den Aufnahmemodi P, Tv, Av, M und A-DEP vorbehalten, sondern kann auch in den Motivprogrammen genutzt werden. Bei etlichen Vorgängermodellen (z. B. der 300D) war in den Motivprogrammen nur die Speicherung als JPEG möglich.

Der Anwender kann die Obergrenze der ISO-Automatik festlegen, bis zur 500D war diese immer bei 1600 ASA festgeschrieben. Die manuelle oder automatische Empfindlichkeitsverstellung erfolgt immer in ganzen Stufen, nicht in Drittelstufen.

Der Gehäuseblitz ist fest eingebaut und wird je nach Aufnahmemodus manuell oder automatisch ausgeklappt. Mit Leitzahl 9 ist recht leistungsschwach, trotzdem wird er je nach Systemmenü-Einstellung als Autofokus-Hilfsbeleuchtung herangezogen, er beleuchtet das Motiv mit einer „Blitzsalve“. Die Blitzbelichtungsmessung erfolgt TTL mittels Vorblitz. Zusätzlich ist ein Norm-Blitzschuh vorhanden, mit Zusatz-Kontakten für das Canon E-TTL / E-TTL-II - System.

Wie bei vielen anderen Canon-Amateurmodellen kann der interne Blitz nicht als Sender für die TTL-Ansteuerung weiterer Systemblitzgeräte dienen, dieses bei anderen Kameraherstellern längst übliche Feature hat Canon erst später „eingebaut“, so daß zum Aufbau eines Drahtlos-Blitzsetups immer mindestens zwei System-Blitzgeräte erforderlich sind.

Die Kamera hat relativ viele Tasten und Hebel, es gibt ein Finger-Rad und ein Steuerkreuz mit zentraler OK-Taste (die gleichzeitig eine umdefinierbare Funktionstaste ist). Der Hauptschalter sitzt um das Modusrad ohne Endanschläge herum, außerdem schaltet er zwischen Foto- und Videomodus um. Für das Livebild ist eine extra Taste vorgesehen, die Abblendtaste sitzt wie bei den Vorgängern etwas ungünstig um das Bajonett angeordnet an der linken Seite, sie kann somit nicht einhändig mit einem rechten Finger betätigt werden. Außerdem sind alle Tasten aus Platzgründen sehr klein, mit Handschuhen sind sie unbedienbar. Und das winzige Steuerkreuz mit zentraler OK-Taste ist auch mit ungeschützten Finger nur schwer benutzbar, weil es so klein ausgefallen ist. Die ISO-Taste befindet sich griffgünstig in der Nähe des Auslösers, die Empfindlichkeitsumstellung kann vorgenommen werden, ohne das Auge vom Sucher nehmen zu müssen, die aktuell gewählte Einstellung wird unterhalb des Sucherbilds eingeblendet.

Die OK-Taste kann ein Quickmenu aufrufen, dessen Parameter durch das Steuerkreuz oder den Touchscreen angewählt und verändert werden können, teilweise auch mit dem Daumenrad. Die Richtungstasten haben wie üblich eine Zweitfunktion: Selbstauslöser/Serienbildmodus, Weißabgleich, Autofokus und Bildparameter werden aufgerufen und auf dem Display erscheint nach Tastendruck ein Menu, das per Fingerrad bedient wird.

Das Kameramenü ist nicht so ausufernd wie die der höheren dreistelligen Modelle, die Kamera kann aber trotzdem noch recht gut auf die Aufnahmesituation konfiguriert werden. Man kann sich ein „My Menu“ zusammenstellen, auf einer Menuseite sind in beliebiger Reihenfolge Menüpunkte aus dem gesamten Systemmenü amwählbar.

Die Belichtungsmessung verwendet entweder eine 63-Zonen-Matrixmessung, eine mittenbetont integrale Messung, eine Selekitiv- oder eine optimal an das aktive AF-Feld gekoppelte Spotmessung nutzen.

Die Kamera schreibt viele interessante Angaben in die EXIFs jedes aufgenommenen Bildes, in den MakerNotes finden sich unter anderem: Kameraseriennummer, Selbstauslöser, Blitzmodus, Bildqualität und -Größe, Objektiv inkl. kleinster und größter Brennweite und Blende, Kamera-Temperatur, Blitzleitzahl, Kamerafirmwarestand, Seriennummer von Kamera und Objektiv, Name des Besitzers (sofern mit einem Computer-Programm eingegeben, kann nicht im Kamera-Menu verstellt werden), Copyright-Inhabers (kann im Kameramenu eingegeben werden), alle Bild-Aufnahmeparameter, der gewählte AF-Punkt und die in der Fokusebene liegenden AF-Punkte uvm.

Die Canon-RAW-Software und die meisten käuflichen RAW-Konverter geben nur die nominellen 5.184 x 3.456 Pixel aus, freie Konverter können die gesamten 5208 x 3476 Sensorpixel auslesen. Die „fehlenden“ Randpixel werden üblicherweise zur Korrektur der Objektivverzeichnung verwendet.

Der Sensor hat insgesamt 5280x3528 Bildpunkte, daß der Sensor „nativ“ mehr Pixel hat und der genutzte Ausschnitt darauf nicht mittig liegt, kann ggf. mit dem Herstellprozess zu tun haben, bei dem defekte Randpixel möglicherweise so ausgemappt wurden, daß die nominellen 18 Megapixel erzielt werden können. Oder es wurde nach Montage des Sensors in der Kamera die mechanische Montagetoleranz einfach per „Software“ durch Verschieben des genutzten Bildausschnitts auf dem Sensor so ausgeglichen, daß das aufgezeichnete Bild mittig zum Objektiv „sitzt“. In den MakerNotes der EXIFs ist in jedem Bild ablesbar, wieviele Pixel der aktive Sensorbereich vom Sensorrand entfernt ist.

Die Anzahl der Kamera-Auslösungen mußte der Canon-Service ermitteln, da sie nicht wie bei vielen Kameras diverser anderer Hersteller in jedem Bild gespeichert sind. Mit Hilfe eines Programms kann heutzutage per USB die Zahl der Auslösungen ausgelesen werden. Meines Wissens gibt es diese Programme jedoch nur für Windows als Gratisversion. Für aktuelle Apple-Computer bzw. Tablets ist eine kostenpflichtige App eines von Canon unabhängigen Herstellers verfügbar, mit deren Hilfe auch der Kamerabesitzer verändert werden kann.

Der Verschluss der 100D war auf etwa 100.000 Auslösungen konzipiert, es sind jedoch bereits Exemplare mit nur 5.000 Auslösungen zum Service gegangen als auch Kameras mit bestätigten 200.000 Auslösungen bekannt.

Der Monitor sitzt hinter einer Kratzschutzscheibe. Da diese Scheibe aber nur vom Service zu tauschen ist, haben die Besitzer häufig zusätzliche Schutzfolien aus Kunststoff oder Glas angebracht. Diese gibt es auch heute noch als Restposten paßgenau zu erwerben. Die Auflösung mit 1.040.000 Subpixeln war durchaus zeitgemäß und genügt auch heute noch den Ansprüchen an ein scharfes und hochauflösenden Bild.

Der Sucher wurde vermutlich unverändert von der 650D übernommen, er zeigt nicht das ganze aufgenommene Bild, sondern nur etwa 95% davon. Ein Okularverschluß fehlt, statt dessen ist am Kameragurt die Canon-typische Gummiabdeckung angebracht, die gegen die Augenmuschel getauscht wird. Das ist notwendig, weil die Belichtungsmessung im Prisma sitzt und eventuell Fremdlichteinfall beim Einsatz auf einem Stativ stören kann. Das Prisma ist aus Kosten- und Gewichtsgründen kein verspiegeltes Pentaprisma aus Glas, sondern nur aus einzelnen Spiegelelementen zusammengesetzter Pentaspiegel.

Die Mattscheibe kann vom Anwender nicht getauscht werden, allerdings gibt es Berichte von Anwendern, die sie auf eigene Gefahr nach Ablauf der Garantiezeit gegen eine Mattscheibe mit Schnittbildkeil zum besseren manuellem Scharfstellen gewechselt haben.

Die Schnittstellen befinden sich hinter einer unverlierbaren Gummiabdeckung. USB, HDMI, Stereomikrofon und elektrischer Fernauslöser verwenden genormte Kabel, nur der mit der USB-Buchse kombinierte Video- und Audioausgang. Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern hat Canon diese Kombibuchse so entworfen, daß USB kein Spezialkabel erfordert, sondern ein handelsübliches Kabel mit Mini-USB. Über die USB-Buchse kann auch der Canon-GPS-Empfänger GP-E2 angeschlossen werden, prinzipbedingt muß dabei aber die Abdeckung offensten und der Stecker ist beim Tragen der Kamera am Schultergurt stark bruchgefährdet.

Die kameraintern erzeugten JPEGs werden durch den Bildprozessor „geschönt“, Verzeichnung, Vignettierung und chromatische Aberrationen vieler Canon-Objektive werden in den durch die Kamera erzeugten JPEGs fast komplett eliminiert. Der zusammen mit der Kamera gelieferte RAW-Konverter Canon Digital Photo Professional korrigiert diese Objektivfehler noch besser als die Kamera-Korrektur.

Die UVP der EOS 100D betrug ca. 800 Euro mit dem Setobjektiv 1:3,5-5,6/18-55 IS STM Objektiv. Das Objektiv wurde gegenüber den Vorgängern entscheidend verbessert, es wurde nicht nur die neue Antriebstechnik eingebaut, sondern die Optik ist neu gerechnet worden. Es gehört zu dem besten Canon-Setobjektiven, seine Schärfeleistung verblüffte manchen Tester, es stellt sogar seinen Nachfolger 1:4-5,6/18-55 IS STM in den Schatten, der auf Kompaktheit „getrimmt“ wurde.

Der heutige Gebrauchtpreis des 100D liegt bei etwa 50-100 Euro je nach Zustand, Zahl der Auslösungen und Lieferumfang. Ich erwarb meine Kamera Anfang 2025 bei einem Fotohändler mit etlichen Filialen in Deutschland für 77 Euro mit 6 Monaten Garantie und weiteren 6 Monaten Gewährleistung. Die Zustandsbeschreibung war „deutlich gebraucht“, weil die Augenmuschel fehlte und der Vorbesitzer ein sehr aufdringliches Aftershave benutzt hat, das in den Gehäusekunststoff eingedrungen war, so daß ich die Kamera erst einmal mehrere Tag gründlich „auslüften“ müßte. Ansonsten war der äußere Zustand aber gut, obwohl die Canon knapp unter 30.000 Auslösungen „auf der Uhr“ hatte. Es waren nur geringe Gebrauchsspuren erkennbar, vor allen an den Gehäusekanten war die aufgespritzte TPU-„Gummierung“ abgerieben.

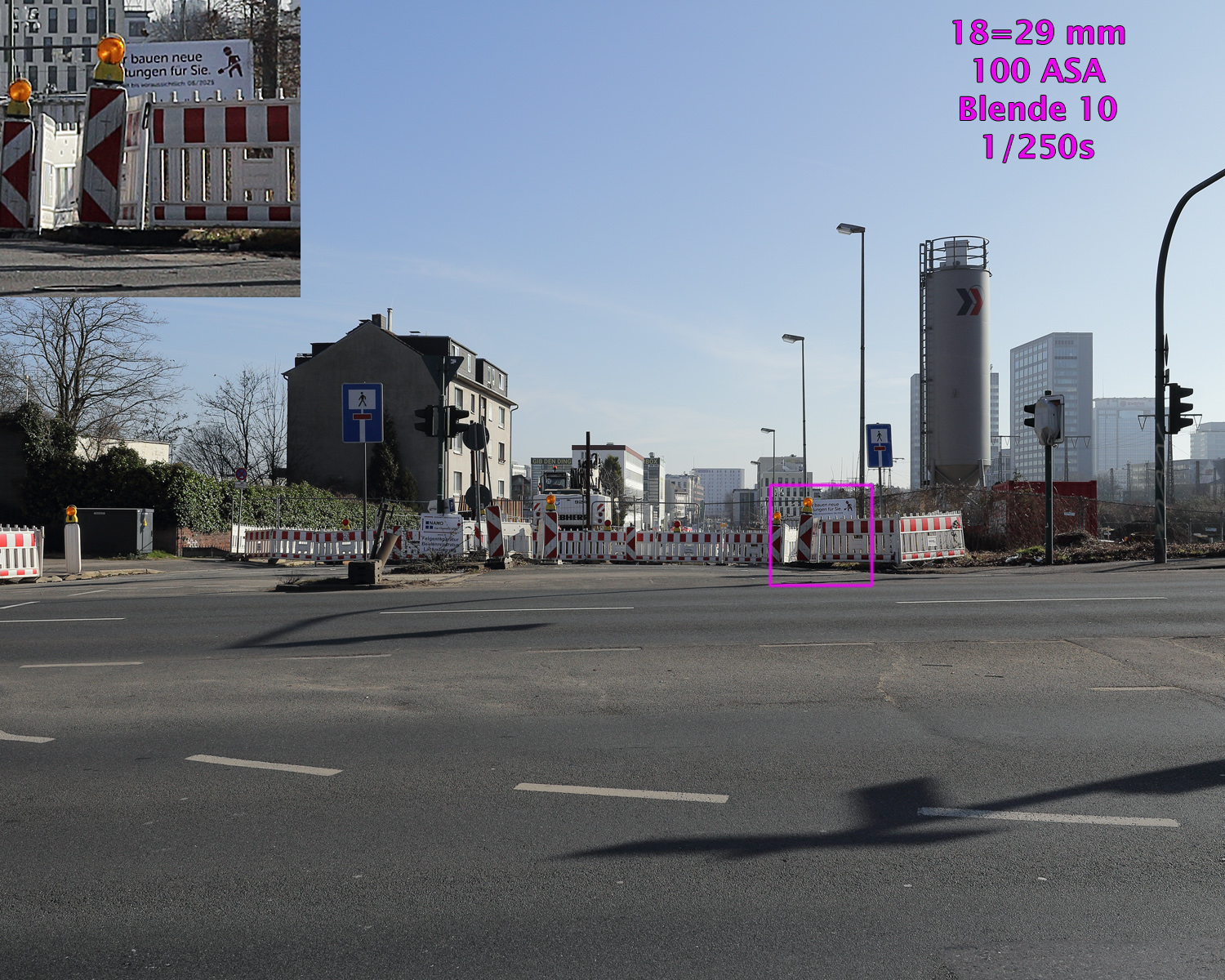

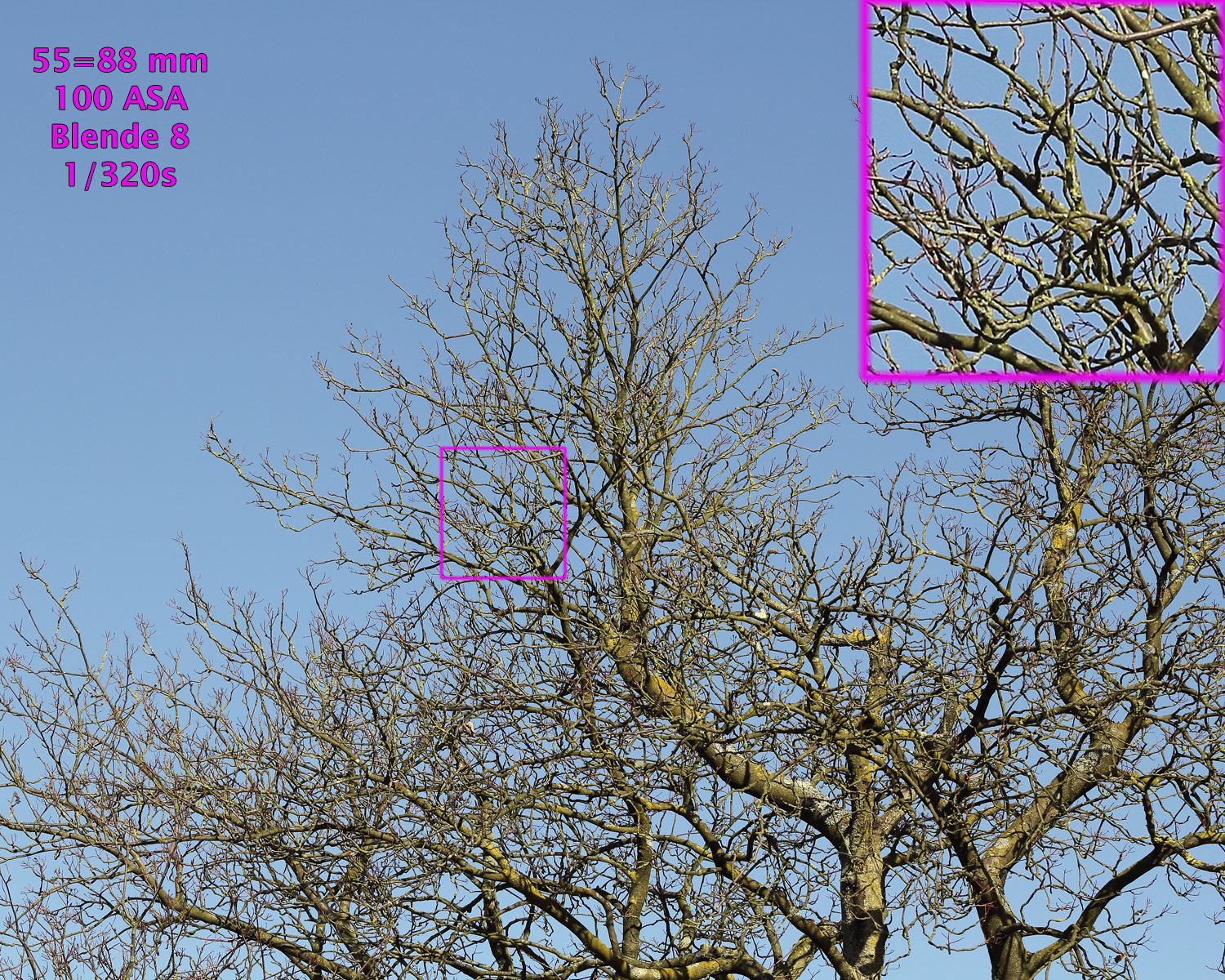

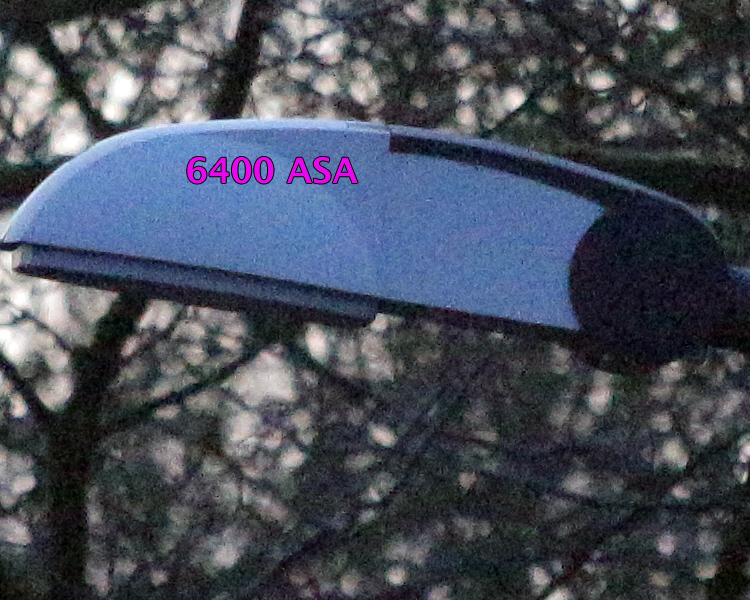

Alle Beispielaufnahmen entstanden bei Programm- und ASA-Automatik, verwendet habe ich die Kitobjektive 18-55 IS sowie 18-55 IS STM und das 2,8/24mm STM; gespeichert als CR2, konvertiert mit Adobe Camera Raw 9 bzw. Canon DPP 4, bearbeitet mit Photoshop CS6. Die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. In alle Aufnahmen sind 100%-Ausschnitte und die Aufnahmeparameter einmontiert.

Qualitäts- und sonstiger Eindruck

Das Gehäuse der EOS 100D ist größtenteils aus Kunststoff, nur das darunterlegende Chassis ist ein Metallteil. Immerhin ist das Stativgewinde und das Bajonett aus Metall. Viele Teile sind „beledert“ bzw. mit einem wie Carbon aussehendem Material beklebt. Die verwendeten Materialien sind nach 10 Jahren noch gut erhalten, lediglich die aufgespritzt TPU-Beschichtung ist an den Gehäusekanten abgerieben.

Sowohl die Serienbildrate als auch die AF-Trefferqoute ist heutzutage nur als gerade noch ausreichend zu bezeichnen, auch zum Herstellzeitpunkt galt sie als durchschnittlich für Amateurmodelle. Die Treffsicherheit des AF-Systems ist gut, ebenso die Belichtungsmessung. Die AF-Geschwindigkeit überzeugt nur bei Verwendung des Spiegelsuchers, im LiveView waren praktisch alle damals verfügbaren spiegellosen Systemkameras schneller.

Der Sensor der 100D neigt nur wenig zum „Ausbrennen“ der hellen Stellen, so daß nur bei Motiven mit großem Kontrastumfang per Belichtungskorrektur eingegriffen werden muß. Je nach Motiv belichtet die Matrixmessung zu deutlich auf fie Schatten, dann muß per Belichtungskorrektur manuell gegengesteuert werden.

In den dunkleren Bildpartien rauscht der Sensor der 100D relativ wenig sichtbar, die Schatten können erträglich per EBV aufgehellt werden. Jedoch gilt das nur für etwa 1 bis 2 Blendenstufen Anhebung, bei größerer Anpassung der dunklen Motivdetails ist das Rauschen stärker und bei 100%-Ansicht deutlich bemerkbar. Bei höheren ASA-Zahlen rauscht der Sensor, 800 und 1600 ASA sind noch recht problemlos, darüber wird es immer unansehnlicher, 6400 und 25600 ASA sind ein reiner Notbehelf, bei der höchsten Empfindlichkeit kann die kamerainterne Bildaufbereitung die „Hotpixel“ nicht mehr unterdrücken, so daß rote, grüne und blaue Pixel in einfarbigen Flächen erkennbar werden.

Die Bildqualität der 100D ist auch heutzutage noch als gut zu bezeichnen, sofern der Kontrastumfang der Motive nicht allzugroß ist. Bei 18 Megapixeln und ISO 100 bis 800 gibt es an den Bildern nur wenig auszusetzen.

Fazit: eine digitalkamerahistorisch uninteressante Kamera (eine von vielen Canon dSLRs), heutzutage zum ernsthaften Bildermachen noch gut geeignet, sofern man bis maximal 1600 ASA fotografiert. 18 Megapixel reichen auch heutzutage noch für viele Anwendungen aus.

Christian Zahn, März 2025

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 19.03.2025 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!