In diesem Erfahrungsbericht verwende ich ein etwa 50 Jahre altes manuell zu fokussierendes Objektiv an vier spiegellosen Systemkameras mit unterschiedlicher Sensorgröße.

1970 wurde das „FD“-Bajonett zusammen mit der Canon F-1 vorgestellt, es bietet Offenblendmessung durch Blendensimulator und Codierung der Objektiv-Offenblende durch einen unterschiedlich langen Stift. Mechanisch ist es zu den Vorgängerbajonetten kompatibel. Fast alle FD-Objektive haben am Blendenring eine „A“-Stellung, da Canon anfangs keine Zeit- sondern nur eine Blendenautomatik in die Kameras einbaute. Bei Erreichen der „A“-Stellung wird das der Kamera mechanisch durch einen kleinen ausfahrenden Stift mitgeteilt. Erst 1978 kam mit der A-1 auch Zeit- und Programmautomatik in einer Canon SLR hinzu.

Wichtige Hinweise

Das 17mm-Objektiv hat Floating Elements für beste Abbildungseigenschaften auch bei weit geöffneten Blenden und allen Entfernungseinstellungen. Das funktioniert aber nur, wenn eingestellte Motiventfernung und tatsächliche Motiventfernung übereinstimmen! Ist der benutze Adapter zu dünn gefertigt worden, erfordert beispielsweise eine Einstellung von 2 Metern am Objektiv bei Unendlich des Motivs, gibt es insbesondere bei großen Blendenöffnungen unscharfe Bildecken. Dann muß der Adapter auf das korrekte Maß durch Unterlegen dünner Bleche aus dem Werkzeugbau ausgeglichen werden, ansonsten wird nur die Bildmitte ausreichend scharf abgebildet sein.

Außerdem treten aufgrund des enormen Bildwinkels, der relativ kleinen Hinterlinse und den daraus resultierenden schrägen Randstrahlen besonders bei Ausnutzung des vollen Bildkreises des Objektes am digitalen Vollformat Verschlechterungen der Abbildungsleistung in den Bildecken auf.

Im Folgenden spreche ich vom „Corner Smearing“, deutsch übersetzt etwa „verschmierte Bildecken“. Dieser Begriff ist von der Objektiv-Anwenderszene geprägt worden, es ist kein offizieller Begriff der optischen Industrie!

Insbesondere bei Weitwinkelobjektiven fallen die Randstrahlen nicht senkrecht auf den Bildsensor, sondern mehr oder minder schräg. Je kleiner das Auflagemaß des Objektivs, desto näher kann die hinterste Linse an der Filmebene angeordnet werden (im Fall von Objektiven für Meßsucherkameras ohne Spiegel besonders nah, darum sind Leica-M-Weitwinkel digital nur schwer nutzbar, wenn man keine digitale Leica M - Kamera besitzt).

Dem früher eingesetzten Film waren schräg auftreffende Lichtstrahlen gleichgültig, dem digitalen Bildsensor jedoch nicht. Bei ihm sitzt vor dem Sensor ein Filterglas zum Sperren der UV- und Infrarotstrahlen sowie als Tiefpaßfilter gegen Moiree-Effekte (das ist übrigens das Teil, das geputzt wird, wenn der „Sensor“ gereinigt wird!). Je dicker dieses Filter, desto stärker tritt der Schmiereffekt auf. Außerdem sind vor jedem Bildpixel kleine Mikrolinsen auf dem Sensor angebracht, bei schrägen Lichtstrahlen treffen sie dann nicht die Pixelmitte.

Heutzutage für digitale Kameras gerechnete Objektive sind „telezentrisch“ gebaut, die Objektivkonstrukteure versuchen, auch bei Weitwinkeln die Lichtstrahlen möglichst parallel aus dem Hinterglied des Objektivs auf den Sensor auftreffen zu lassen. Das erfordert mehr und vor allem größere optische Elemente im Objektiv, darum sind neue Objektive meist größer und schwerer als ihre alten für Film berechneten Exemplare. Denn die Hinterlinse muß für exakt gerade Randstrahlen einen Durchmesser gleich der Bildsensordiagonale haben!

„Corner Smearing“ wurde von zahlreichen Anwendern von alten Weitwinkel-„Schätzchen“ erstmals bei den digitalen Sony-Vollformatkameras (alpha 7) beobachtet, da diese Kamera die erste bezahlbare spiegellose Vollformat-Kamera war, an die praktisch jedes alte Objektiv adaptiert werden kann. Die ältere Leica M8/M9 (und deren Nachfolger M10 usw.) hat das Problem nicht, da der Hersteller das Problem mit einem speziellen Mikrolinsenraster umgangen hat (die Linsen im Randbereich sitzen etwas versetzt vor den Pixeln) sowie einen besonders dünnen Tiefpaßfilter eingebaute.

Der Schmier-Effekt tritt an der Nikon Z5 bei Objektiven ab etwa 35mm und kleinerer Brennweite auf, die Objektive ab 50mm und größerer Brennweite waren auch früher schon relativ telezentrisch gebaut bzw. die Randstrahlen sind so wenig schräg, das der Schmiereffekt nicht deutlich hervortritt.

Als Abhilfe gegen das Corner Smearing kann man entweder Objektive benutzten, die dafür nur wenig anfällig sind oder sich das Filterglas vor dem Sensor (mit Garantieverlust!) durch einen Dienstleister gegen einen dünneren Filter austauschen lassen.

Canon Lens FD 17mm 1:4 S.S.C.

Ein klassisches FD-Objekiv, also fast ausschließlich aus Metall gebaut. Im Gegensatz zu den meisten FD-Objektiven gibt es keine Bajonett-Streulichtblende, sondern nur ein Filtergewinde 72mm. S.S.C. steht für die Mehrfach-Vergütung (Super Spectra Coating).

Das Objektiv wurde ab 1973 gebaut und ist aufwendig mit 11 optischen Elementen in 9 Gruppen konstruiert. Wie erwähnt hat es Floating Elements zur Korrektur der Bildfeldwölbung bei großen Blendenöfnnungen und Nahfokussierung.

Der mit geriffeltem Gummi ausgelegte Entfernungsring bewegt sich aufgrund der idealen Materialpaarung Aluminium und Messing des Gewindes zur Entfernungseinstellung weder zu schwer noch zu leicht, der Einstellweg ist mit 120° ausreichend groß. Die Blende rastet halbstufig, es sind 6 Lamellen eingebaut. Die Automatikstellung des Blendenrings rastet ein, die Kennzeichnung ist noch kein „A“, sondern lediglich ein „O“, was auf eine frühe Bauzeit schließen läßt.

Das Objektiv hat einen Durchmesser von 76mm, eine Baulänge ab Bajonettauflage von 58mm und wiegt 450 Gramm. Beim Nachfokussieren wird es ca. 1,3mm länger. Das beim Fokussieren mitdrehende Filtergewinde beträgt 72mm. Die originale Streulichtblende wird dort eingeschraubt. Der originale Metalldeckel wird aufgestülpt und hält durch seine Samtauskleidung.

Das gesamte Objektiv macht einen hochwertigen Eindruck, es ist größtenteils aus Metall gefertigt und ziemlich schwer.

Es ist ein Retrofokus-Objektiv, da sonst das Auflagemaß von 42mm nicht möglich wäre und die Hinterlinse mit dem Schwingspiegel der Canon-Kameras kollidieren würde.

Eine Streulichblende sollte unbedingt benutzt werden, die große Frontlinse „fängt“ sich ansonsten allzugleich Fremdlicht ein, daß die Abbildung flau erscheinen läßt. Da ich keine passende habe, mußte ich oftmals mit Hand oder Hut Schatten auf das Objektiv werfen. Manchmal hatte ich dann zu viel des Guten getan und Abschattungen im Bild.

Das Objektiv verzeichnet deutlich sichtbar, die digitale Korrektur des Bildfehlers ist schwierig, da es keine nur tonnenförmige Verzeichnung ist, sondern eine „Moustache“ = „Schnurrbartform“ hat, d. h., eine wellenförmige Verzeichnung ist einer tonnenförmigen Verzeichnung überlagert. Bei Motiven ohne gerade Bilddetails in den äußeren Bereichen fällt dieser Fehler jedoch nicht störend auf, bei Abbildung von Architektur o. Ä. mit geraden Linien, die durch das Bild laufen, tritt die Verzeichnung sichtbar auf.

Das Objektiv ist heutzutage nicht preiswert zu bekommen, es kostet meist weit über 400 Euro. Die originale Streulichtblende einzeln nachzukaufen ist ein teures „Vergnügen“, man sollte darauf achten, daß die Blende im Lieferumfang des Objektivs enthalten ist. Eine „Nachrüstmöglichkeit“ mit Blenden aus dem heutigen Zubehörhandel ist schwierig, da übliche 72mm-Weitwinkelblenden die Bildecken des Objektivs abschatten und darum nur an Cropsensoren sinnvoll nutzbar sind.

Ich durfte das gezeigte 17mm-Objektiv im Sommer 2022 für einige Zeit benutzen, und probierte es sowohl an den hier gezeigten digitalen Systemkameras als auch an einer Canon A1 auf SW-Film. Diese Bilder sind frei vom „Corner Smeraring“, da der Film die schrägen Randstrahlen „gut verträgt“.

Canon Lens FD 17mm 1:4 S.S.C. an Fuji X-E2

Das Objektiv ist am Cropsensor der X-E2 und Offenblende an den Bildrändern erwartungsgemäß unscharf, Abblenden auf 8-11 steigert die Schärfe, danach kommt es bereits zu Beugungseffekten. Die bei Offenblende vorhandenen sehr geringen chromatischen Aberrationen verschwinden ab ca. Blende 8 völlig. Die 16 Megapixel werden größtenteils ausgereizt, sie entsprächen ca. 38 Megapixel bei Vollformat.

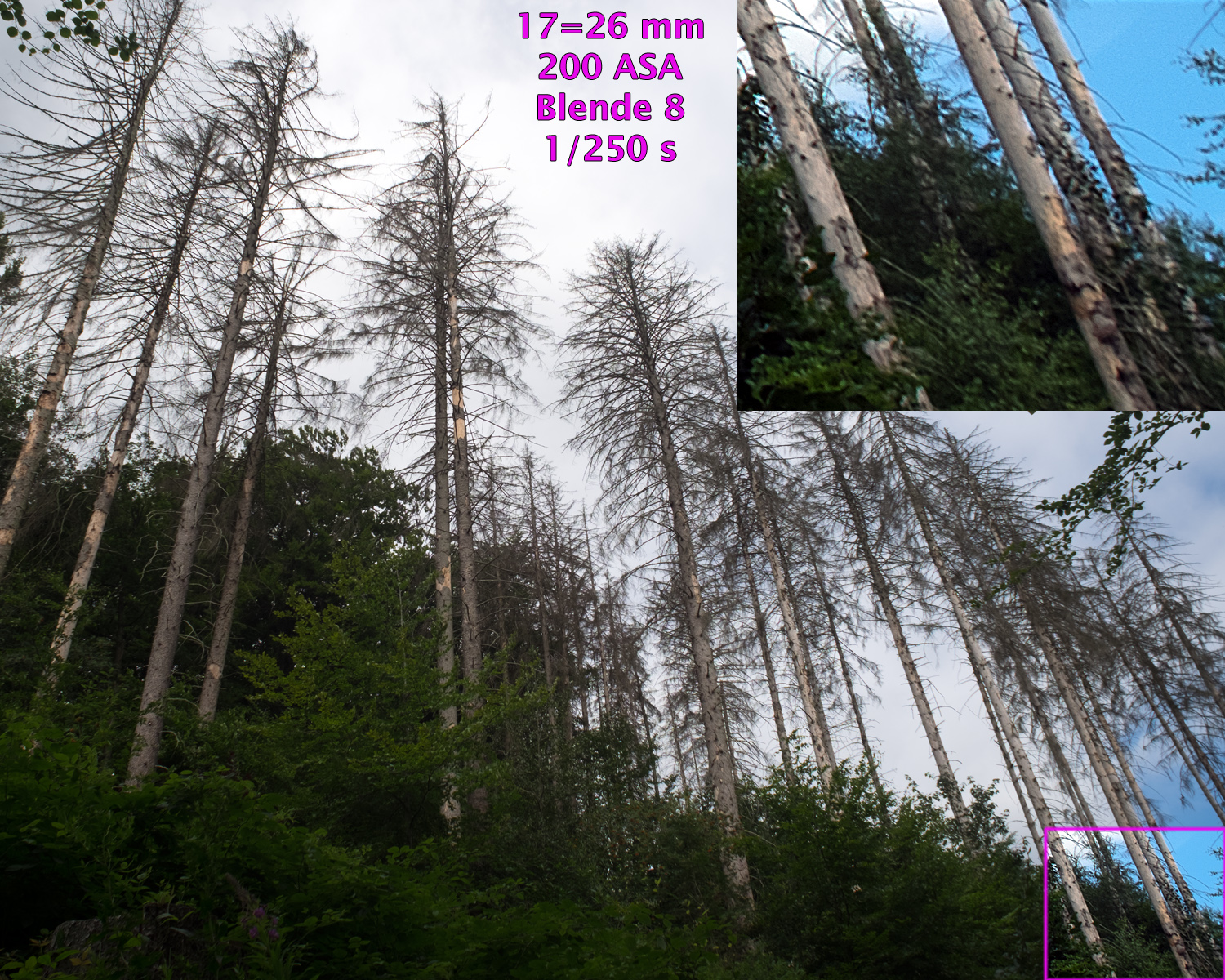

Canon Lens FD 17mm 1:4 S.S.C. an Nikon Z5

Das Objektiv ist am Vollformatsensor der Z5 und Offenblende vor allem an den Bildrändern erwartungsgemäß unscharf, Abblenden auf 8-11 steigert die Schärfe, danach kommt es bereits zu Beugungseffekten. Die bei Offenblende vorhandenen sehr geringen chromatischen Aberrationen verschwinden ab ca. Blende 8 völlig. Die 24 Megapixel werden in der Bildmitte größtenteils ausgereizt, an den Bildrändern auch bei Blende 22 aufgrund des Corner Smearings bei Weitem nicht.

Canon Lens FD 17mm 1:4 S.S.C. an Olympus Pen F

Das Objektiv ist am mFT-Sensor der Pen F und Offenblende an den Bildrändern erwartungsgemäß unscharf, Abblenden auf 8-11 steigert die Schärfe, danach kommt es bereits zu Beugungseffekten. Die bei Offenblende vorhandenen chromatischen Aberrationen verschwinden auch bei Blende 8-11 nicht und müssen digital bei der Bildbearbeitung korrigiert werden (in den Beispielbildern habe ich das zur Demonstration nicht nicht gemacht). Die 20 Megapixel werden nicht ganz ausgereizt, sie entsprächen 80 Megapixel bei Vollformat.

Canon Lens FD 17mm 1:4 S.S.C. an Sony NEX-7

Das Objektiv ist am Cropsensor der NEX-7 und Offenblende an den Bildrändern erwartungsgemäß unscharf und überstrahlt, Abblenden auf 8-11 steigert die Schärfe, danach kommt es bereits zu Beugungseffekten. Die bei Offenblende vorhandenen sehr geringen chromatischen Aberrationen verschwinden ab ca. Blende 8 völlig. Die 24 Megapixel werden nicht ganz ausgereizt, sie entsprächen ca. 58 Megapixel bei Vollformat.

Fazit

Alle Beispielaufnahmen entstanden freihand bei ASA-Automatik und Zeitautomatik, mit eingeschaltetem Bildstabilisator (sofern im Gehäuse eingebaut) und bei Blende 2,8 bzw. 8, gespeichert als RAW-Datenformat, gewandelt mit Adobe Camera RAW bzw. Nikon Capture NX und bearbeitet mit Photoshop CS6. Bildausschnitt, Helligkeit, Farben, Lichter / Schatten, chromatische Aberrationen sowie Schärfe wurden korrigiert, die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. In alle Aufnahmen sind 100%-Ausschnitte einmontiert.

Das Objektiv ist erwartungsgemäß bei Offenblende und vor allem am digitalen Vollformat in den Bildecken sichtbar schlechter, bei Arbeitsblende von 8 ist es an den Cropsensoren jedoch über die gesamte Bildfläche gut benutzbar, sofern der verwendete Adapter korrektes Auflagemaß hat. Bei der Pen F treten starke chromatische Aberrationen auf, die im Bildverarbeitungsprozeß digital nachbearbeitet werden müssen, damit sie nicht stören.

Die Verzeichnung ist kaum korrigierbar, man muß sich Motive suchen, bei denen die wellenförmige Verzeichnung in den Bildern nicht auffällt.

Die Abbildungsunterschiede zwischen den verschiedenen Sensor-Farbpattern und Kamerasystemen sind vernachlässigbar, jedoch macht sich bei beiden APS-C-Systemkameras das Fehlen eines Bildstabilisator im Gehäuse bemerkbar. Die Z5 und die Pen F haben diesen eingebaut, darum ist die Trefferquote unverwackelter Aufnahmen bei dieser Kamera bei meinem Vergleichstest höher gewesen, obwohl aufgrund der kleinen Brennweite die Gefahr des Verwackelns geringer ist als bei Teleobjektiven.

Dank Hervorhebung scharfer Bildkanten und starker Sucherlupe lassen sich die Systemkameras mit manuellen Objektiven hervorragend scharfstellen. Bei der X-E2 wird die Objektivbrennweite in die EXIFs eingetragen, bei der Pen F zusätzlich ein bis zu 31 Zeichen langer Objektivname und eine frei eingebbare Blende. Die Z5 und die NEX-7 tragen keinerlei Objektiv-Daten in die EXIFs ein. Z5 und Pen F aktivieren bei korrekter Eingabe der Objektivbrennweite den im Kameragehäuse eingebauten Bildstabilisator mittels Sensorausgleichsbewegungen.

Christian Zahn

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 30.01.2023 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!