Fuji X-M1

In diesem Kurzbericht geht es um eine Einsteiger-Systemkamera von Fuji, die ein „Zweitaufguß“ der hier von Ralf Jannke in vielen Berichten vorgestellten X-E1 ist.

Spezifikationen

- Die 2013 vorgestellte Fujifilm X-M1 ist 117 x 66 x 39 mm groß und wiegt mit Akku und Speicherkarte 330 g.

- Der APS-C (23,6 x 15,8 mm) CMOS-Sensor löst maximal 4896 x 3264 Bildpunkte = 16 Megapixel auf. Mit der ISO-Automatik oder manuell sind 200 bis 25600 ASA einstellbar. Videos sind mit 1920x1080 Pixeln möglich. Bilder werden als JPEG oder RAF (RAW-Format) auf SD/SDHC/SDXC-Karte (maximal ca. 256 GB) gespeichert.

- Zur Bildkontrolle ist ein 3“ TFT LCD Monitor mit 920.000 Subpixeln vorhanden, der auch die Menüsteuerung übernimmt.

- Das Bajonett ist das Fujifilm-X-Bajonett

- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S) oder kontinuierlicher Autofokus (AF-C), Kontrast-AF mit Feldern auf dem gesamten Bildsensor.

- Belichtungssteuerung durch Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, manuellen Modus oder diverse Motivprogramme. Mittenbetont integrale, Spot oder Matrixmessung. Belichtungszeiten 30 s bis 1/4000 sek. durch mechanischen Verschluß, Selbstauslöser mit 2 oder 10 s Vorlaufzeit

- manuell ausklappbarer Blitz mit Leitzahl 7 (bei 200 ASA); zusätzlich Norm-Blitzschuh mit Mittenkontakt und TTL-Kontakten

- Weißabgleich automatisch oder manuell mit diversen Vorwahlen wie Sonne, Wolken, Glühlampenlicht usw.

- optische Bildstabilisierung nicht im Gehäuse, sondern nur mit entsprechend ausgestatteten Objektiven.

- Energieversorgung über Lithiumakku

Besonderheiten

Die Fujifilm Holdings K.K. (deren Kameras anfangs unter dem Markennamen Fujica, später Fujifilm vertrieben wurden bzw. werden) ist eigentlich ein Hersteller von fotografischen Filmen gewesen, der aber auch (ähnlich wie Kodak und Agfa) Kameras und Objektive herstellte, damit die Fujifilm-Kunden auch eine Fuji-Kamera nutzen konnten und sollten. Fujica-Spiegelreflexkameras verwendeten anfangs das weitverbreitete M42-Gewinde, das 1972 für die ST801 um eine Offenblendmessungsmöglichkeit durch einen Blendensimulator erweitert wurde (allerdings inkompatibel zu anderen ähnlichen Systemen). 1979 wurde das Fuji-X-Bajonett entwickelt, das für Zeit-, Blenden- und Programmautomatik ausgelegt war. Für die alten M42-Objektive gab es einen Adapter mit Unendlichkeitseinstellung, Springblendenbetätigung und Arbeitsblendenmessung.

„Fuji“ bezieht sich auf den höchsten Berg Japans, an dessen Ausläufern das Stammwerk von Fujifilm noch heute liegt.

Fuji baut seine Objektive und Gehäuse bis auf wenige Ausnahmen selbst und ist dabei so erfolgreich, daß z. B. viele „späte“ Hasselbladkameras und-Objektive umgelabelte Fujifilm-Produkte waren (z. B. die Panorama-Kleinbild-Meßsucherkamera X-Pan oder die Mittelformatkameras H1 und H2 sowie die jeweils dazugehörenden Objektive).

Nach dem Auslaufen der Polaroid-Sofortbild-Patente baute Fujifilm eine sehr erfolgreiche Instax-Kameralinie auf, die auch 2022 noch gewinnbringend arbeitet, während die Filmherstellung für KB- und Mittelformatkameras kaum noch kostendeckend ist. Allerdings macht die Imaging-Sparte nur noch einen kleinen Teil des Konzernumsatzes aus, Medizintechnik und Bürotechnik sind die Umsatz- und Gewinnbringer.

Fujifilm hat sich rechtzeitig intensiv mit der Digitalkameratechnik auseinandergesetzt, 1996 entstand die DS-7, eine 640x480 Pixel-Kompaktkamera, die Apple auch als QuickTake 200 vertrieb. Bis etwa 2001 arbeitete Fuji mit Leica zusammen, deren erste Digilux-Kameras umgelabelte 1,5-Megapixel-Fujis waren.

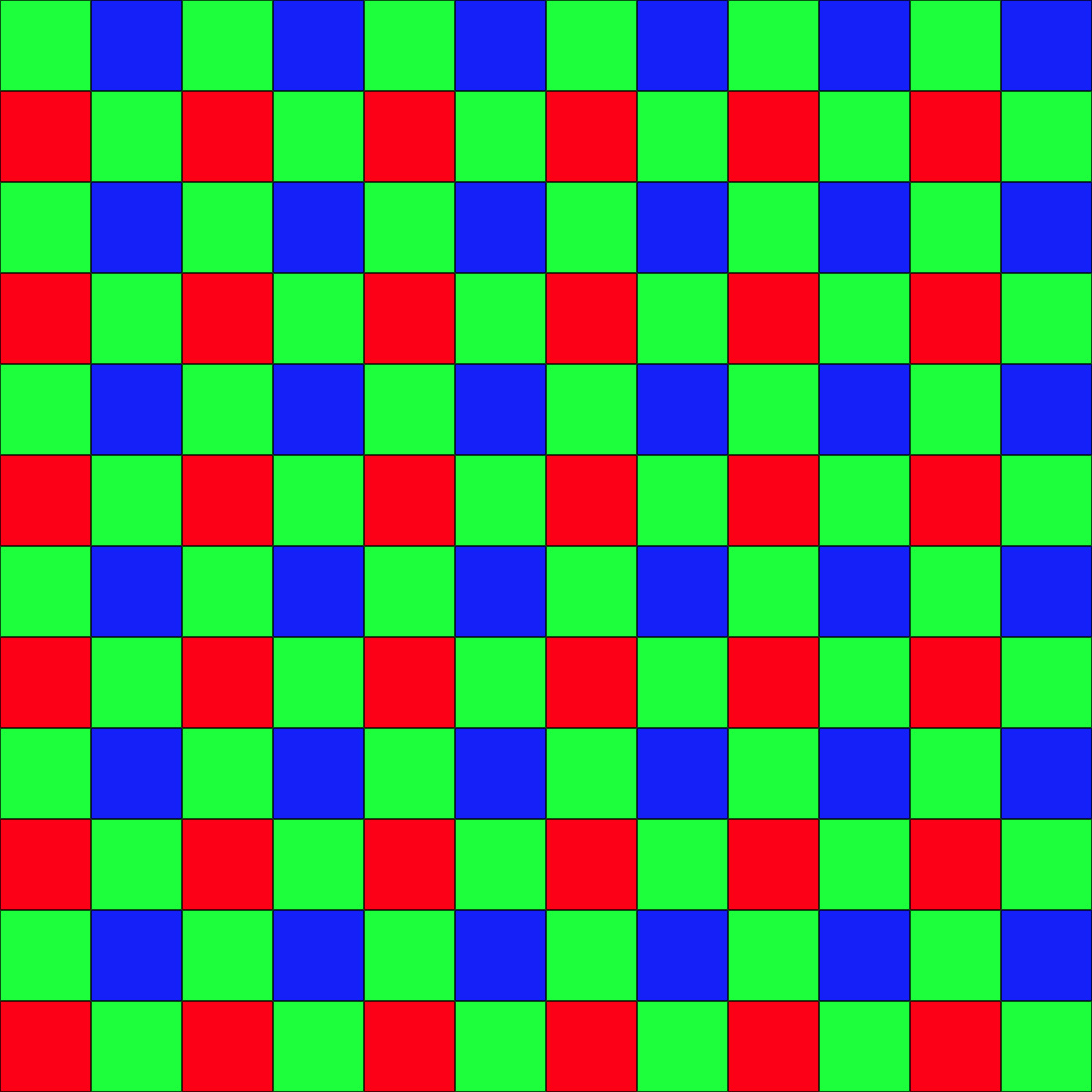

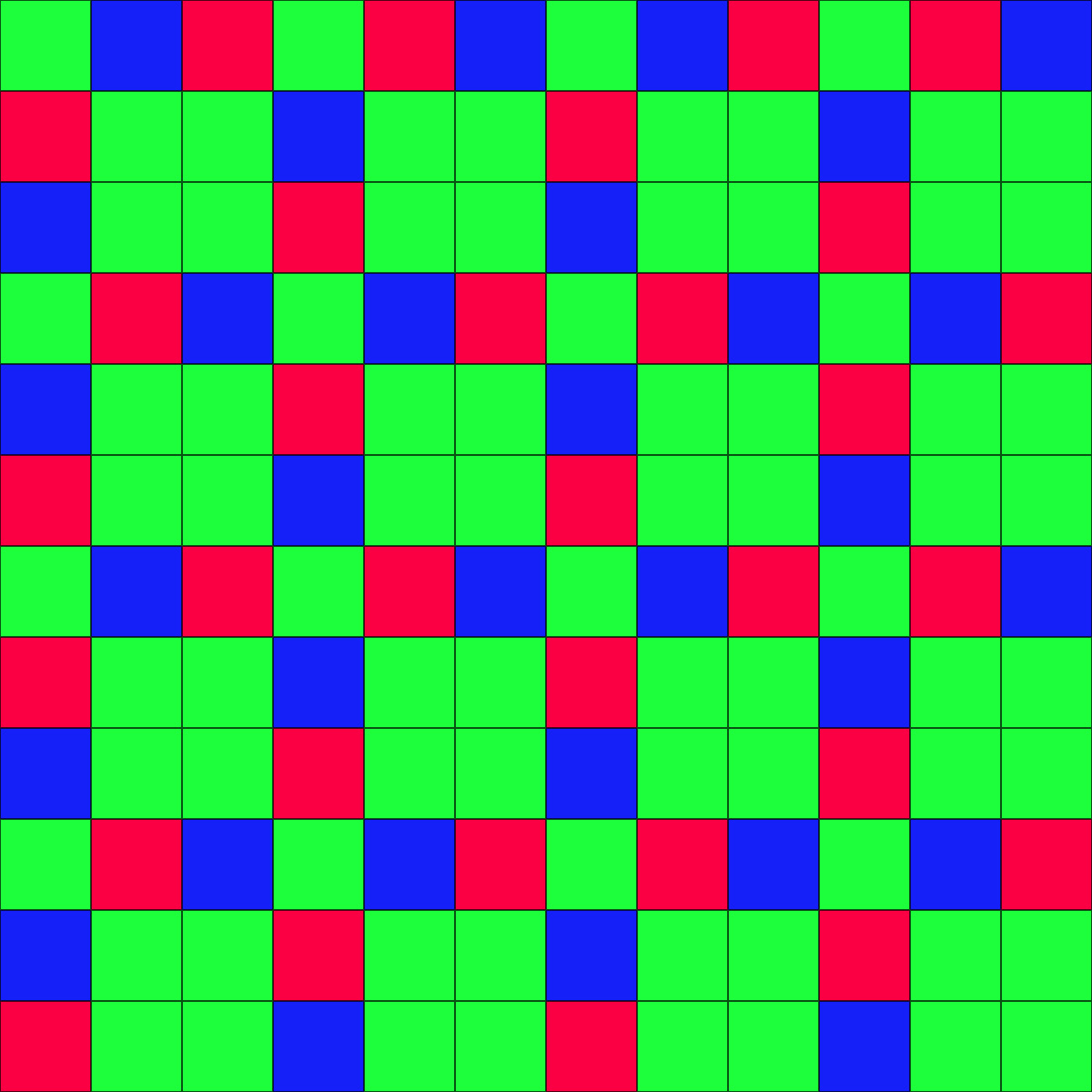

Fujifilm hat auch früh angefangen, eigene Sensortechniken zu entwickeln, die nicht auf dem Bayer-Pattern beruhen: den Super-CCD mit wabenförmiger Pixelstruktur und verschieden großen Sensorpixeln oder den in der hier vorgestellten Kamera arbeitenden X-Trans-Sensor. Dieser hat kein Schachbrett-Pattern (mit 2x2-Pixel-Matrix) wie fast alle anderen Sensoren der anderen Kamerahersteller, sondern das Fuji-X-Trans-Pattern, bei dem sich die Farben in einer 6x6-Matrix wiederholen, außerdem sind in jeder Matrix vier grünempfindliche Pixel (im Quadrat angeordnet) vorhanden. Moiré soll so ohne Anti-Aliasing-Filter vor dem Sensor vermieden werden, außerdem wird das Rauschen bei höheren Empfindlichkeiten verringert.

Hersteller des Sensors ist Sony gewesen, die diesen exklusiv für Fuji produzierten.

Die vorgestellte X-M1 gehört zur ersten Generation dieser Kameralinie, ihr Sensor ist derjenige aus der X-E1 und auch vieles anderes ihrer Technik entstammt dieser Kamera. Um den Verkaufspreis niedrig halten zu können, hat Fuji jedoch etliches weggelassen, so fehlt der X-M1 z. B. ein elektronischer Sucher. Für die Zielgruppe der Einsteiger ist er ein unwichtiges Feature, er kann deshalb auch nicht später nachgerüstet werden. Statt des Zeitenrades der X-E1 hat die X-M1 ein von etlichen anderen Kameramodellen diverser Hersteller her bekanntes Moduswahlrad, auf dem auch die in der X-E1 fehlenden Motivprogramme zu finden sind. Eine Verbesserung hat Fuji eingebaut, das Display ist um jeweils ca. 90 Grad nach oben und unten klappbar, während es in der X-E1 fest verbaut ist. Es ist durch eine Schutzscheibe vor mechanischer Beschädigung gesichert, aber diese Kunststoffscheibe verkratzt leicht und sollte durch eine weitere Folie oder Glasscheibe aus dem Zubehörhandel geschützt werden.

Die Kamera ist sehr klein gebaut, damit der Akku der X-E-Serie in den Handgriff paßt, mußte Fuji das hintere Fingerrad um 90° drehen, es ist senkrecht und nicht waagrecht eingebaut. Auch sind einige weitere Bedienelemente weggefallen, es gibt nur eine einzige umdefinierbare Funktionstaste, das Belichtungskorrekturrad ist unbeschriftet und ist recht leichtgängig, außerdem kann es zwar jederzeit gedreht werden, aber es verstellt die Belichtungskorrektur nur dann, wenn diese Skala im Monitor zu sehen ist, „blindes“ Bedienen durch Zählen der Raststops ist somit fast unmöglich, der Fotograf muß immer auf die Skala im Display achten.

Für den Videostart gibt es eine eigene Taste, diese Funktion mußte der Fotograf in der X-E1 noch umständlich im Kameramenü auf eine selbstgewählte Funktionstaste definieren. Nach Druck auf die „Q“-Taste wird ein Quickmenu angezeigt, mit dem sich viele Aufnahmeparameter schnell durch Steuerkreuz und Daumenrad einstellen lassen.

Fuji bot einen Zusatz-Handgriff an, ohne den die Kamera kaum sicher in der Hand gehalten werden kann, sie ist einfach zu klein. Außerdem verlegt der Griff das Stativgewinde in die optische Achse. Allerdings muß er zum Zugriff auf das Akku- und Speicherkartenfach abgeschraubt werden.

Der Akku NP-W126 wird auch in etlichen anderen Fuji-Kameras verwendet, er hat zwar einen eingebauten Datenchip, aber alle meine günstigen Nachbauten „laufen“ in der Kamera und im originalen Ladegerät.

Eine weitere Einsparung betrifft den Fernauslöser-Anschluß. Die X-M1 hat weder das Schraubgewinde im Auslöser noch die 2,5mm-Klinkenbuchse der X-E1, der Auslöser muß über die USB-Buchse angeschlossen werden. Entfallen ist auch die elektronische Wasserwaage, im Sucher erfolgt keine Anzeige bei waagrecht ausgerichteter Kamera, immerhin können waagrechte und senkrechte Linien im Display während der Aufnahme zugeschaltet werden und so die korrekte Kameraausrichtung an den Motivdetails erleichtern. Ein Lagesensor ist eingebaut, die Kamera speichert bei Hochformataufnahmen die korrekte Ausrichtung und dreht die Aufnahmen auf Wunsch auch passend im Display.

Die Kamera scheint nicht sonderlich erfolgreich vom Markt angenommen worden zu sein, sie erhielt keinen Nachfolger, es gibt keine X-M2. Fuji etablierte statt dessen 2015 mit der X-A1 eine nochmals günstigere Kameralinie, die allerdings keinen Fuji X-Trans-Sensor hat, sondern statt dessen Standard-Bayer-Pattern-Sensor nutzt.

Zusammen mit der X-M1 stellte Fuji auch einige neue Objektive der XC-Serie vor, wobei das „C“ in der Typenbezeichnung auf „Compact“ hindeuten könnte. Sie sind preiswert gefertigte „Budget“-Objektive, die deutlich den Sparzwang erkennen lassen. Die Objektive bestehen inkl. Bajonett komplett aus Kunststoff und der bei den XF-Objektiven vorhandene Blendenring fehlt, im „A“-Modus dient zur Blendeneinstellung das hintere Kameradrehrad. Vermutlich dürfte die Zielgruppe der Einsteiger diese Funktion sowieso selten benutzt haben und fast ausschließlich in „P“ bzw. der Vollautomatik fotografiert haben.

Das XC 16-50 sowie das XC 50-230 gab es genauso wie die Kamera in Schwarz und silber, beide Objektive sind besser als ihr Ruf. Sie haben einen optischen Stabilisator durch eine bewegliche Linsengruppe eingebaut. Sie sind sehr leicht, aber glücklicherweise ist die Kunststofffassung recht stabil, nichts wackelt oder klappert. Der sehr schmale manuelle Fokusring hat keinerlei mechanische Verbindung zu den Linsen, sondern er ist ein elektrischer Encoderring, die manuelle Scharfstellung übernimmt der elektrische Antrieb der Fokusgruppe. Die Drehrichtung des Ringes kann im Kameramenü gedreht werden, Das An- oder Abschalten des „OIS“ = Optical Image Stabiliser“ kann nicht wie bei den XF-Objektiven an einem Schalter am Objektiv erledigt werden, sondern erfordert genau wie die Aktivierung des manuellen Fokus einen „Ausflug“ ins Kameramenü.

Seltsamerweise verkaufte Fuji das XC 16-50 mit lediglich 150 Euro Aufpreis zur X-M1, aber wer es einzeln erwerben wollte, mußte etwa 400 Euro bezahlen. Sein Brennweitenbereich entspricht 24-75mm an Kleinbild, es ist also „untenherum“ etwas weitwinkliger als die meisten anderen Setzzooms von Fuji und den Mitbewerbern, die fast alle bei umgerechnet 28mm Äquivalenz beginnen. Seine Verzeichnung beträgt nur etwa 1% bei 16mm, zumindest sofern man die JPEGs aus der Kamera ansieht bzw. die RAFs mit den meisten Konvertern bearbeiten läßt. Unkorrigiert hingegen hat es satte 7% Verzeichnung, Fuji setzt also auf ein sehr preiswertes optisches Design des Zooms und läßt die Bildfehler durch den Kameraprozessor beseitigen. Auch die echte Vignettierung von 1,5 Blendenstufen bei 16mm und Offenblende beseitigt die Software auf vernachlässigbare Werte. Allerdings sinkt durch diese Rechentricks die Schärfe im Randbereich und das Rauschen steigt dort etwas an.

Das XC 50-230 war ebenfalls als Set mit der Kamera erhältlich (als Double-Zoom-Kit bestehend aus X-M1, XC 16-50 und XC 50-230 kam man preiswert an ein Kameraset mit KB-Brennweiten von 24 bis 345mm). Einzeln sollte es ebenfalls 400 Euro kosten. Auch dieses Zoom ist „unterkonstruiert“, Vignettierung und Verzeichnung müssen ebenfalls durch die Kamera bzw. den RAW-Konverter beseitigt werden.

Da die Kamera zur automatischen Fokussierung mit Kontrasterkennung auf dem Hauptsensor arbeitet, muß sie mehrfach kurz hintereinander den Sensor auslesen und das Objektiv verstellen. Dieser Vorgang ist recht gemächlich, es kann durchaus länger als eine Sekunde dauern, bis die X-M1 scharfgestellt hat. Spiegellose Systemkameras anderer Hersteller waren 2013 fast alle schneller.

In den EXIFs speichert die Kamera neben den üblichen Angaben wie Brennweite, Objektivtyp, aktuelle Blende, Blitzmodus, usw. auch Details wie die Anzahl der erkannten Gesichter, die Verschlußart (elektronisch/mechanisch), die Verwackelungswarnung, den Filmsimulationsmodus, die Kameraseriennummer und (vermutlich) den Tag der Kameraherstellung. In RAFs (dem Fuji-RAW-Format) werden noch viele weitere undokumentierte Parameter abgelegt, die zur Korrektur der Objektivfehler wie Verzeichnung, Vignettierung, chromatischer Aberration usw. vom Software-Raw-Konverter am Computer genutzt werden können und zum Aufnahmezeitpunkt vom Objektiv an die Kamera übermittelt werden. (Das funktioniert natürlich nicht mit Objektivadaptern und alten Manuellfokus-Objektiven!)

Die Fuji-RAW-Software und die meisten käuflichen RAW-Konverter geben nur die nominellen 4896 x 3264 Pixel aus, freie Konverter können die gesamten 4952 x 3288 Sensorpixel auslesen. Die „fehlenden“ Randpixel werden üblicherweise zur Korrektur der Objektivverzeichnung verwendet.

In der Kamera ist ein kleiner Miniblitz eingebaut, er klappt rein mechanisch nach Druck auf einen Entriegelungsknopf heraus und muß von Hand wieder eingeklappt werden. Der Mechanismus besteht aus zwei Teilen, so daß er recht weit nach oben und vorn aus der Kamera herauskommt. Mit der Hand kann der Blitz auch in einer 90° nach oben gerichteten Stellung festgehalten werden, um indirekt gegen die Decke zu leuchten. Die Leitzahl beträgt 7 bei 200 ASA, was bei 800 ASA immerhin 14 und bei 3200 ASA 28 entspricht. Außerdem ist ein Norm-Blitzschuh mit TTL-Zusatzkontakten vorhanden.

Als Speichermedium dienen SD-/SDHC-/SDXC-Karten bis ca. 256 GB Kapazität (64 GB habe ich bislang als größte Karte eingesetzt). Akku und Speicherkarte werden an der Unterseite der Kamera eingesetzt, beim Stativeinsatz ist dieses Fach meist nicht gut zugänglich.

Bei der Aufnahme als JPEG kann die Kamera die Bildanmutung etlicher alter Fujifilme (Velvia = intensive Farben, Provia = neutrale Farben, Acros = Schwarzweiß, weichen Portraitnegativfilm usw.) simulieren.

Es ist ein WLAN-Hotspot eingebaut, die Kamera kann mit Hilfe einer App (für iOS und Android) ferngesteuert werden, GPS-Daten können vom Mobiltelefon an die Kamera übertragen und in die Bilder eingebettet werden oder Bilder von der Speicherkarte auf das mobile Gerät transferiert werden.

Die Zahl der Auslösungen steht nicht in jedem aufgenommenem Bild (wie z. B. bei etlichen Sony und fast allen Nikon Digitalkameras), es gibt auch kein Servicemenü, das über eine bestimmte komplizierte Tastensequenz erreicht werden kann (z. B. Panasonic oder Olympus). Es gibt auch keine von Anwendern selbst programmierte Software, die die Auslösungen per USB auslesen kann (wie z. B. bei vielen Canon-Kameras). Laut einem Händler und etlichen Foren-Einträgen kann nur der Fuji-Service die Auslösungen ermitteln.

Sofern das Kameraservicemenü unter „Dateinamen“ nicht umgestellt wurde, zählt die Kamera die Bilder aber auch beim Speicherkartenwechsel kontinuierlich hoch und alle 1000 Bilder wird ein neuer Ordner angelegt, so daß man (sofern der Zähler nicht irgendwann bewußt oder unbewußt zurückgesetzt wurde) aus Ordnernummer und Bildnummer auf die Zahl der Auslösungen schließen kann: Der Ordner trägt die 1000er-Stellen in sich (beginnend mit 100_FUJI) und das Bild die letzten vier Stellen. „107_FUJI“ als Ordner und „DSCF7857.JPG“ als Bildname bedeutet also 7.857 Aufnahmen, die hochgezählt wurden.

Die ISO-Automatik ist recht gut konfigurierbar, niedrigste und höchste Empfindlichkeit können vorgegeben werden und die maximal möglich längste Belichtungszeit. Beispiel: 200-800 ASA mit maximal 1/60s oder 400-1600 ASA mit maximal 1/250s.

Die Kamera ist in Thailand gefertigt worden, die XC-Objektive stammen aus China.

Die UVP der X-M1 betrug ca. 680 Euro, im Set mit den Setobjektiv XC 16-50 800 Euro. 2022 liegt der Gebrauchtpreis bei etwa 200 Euro ohne Objektiv.

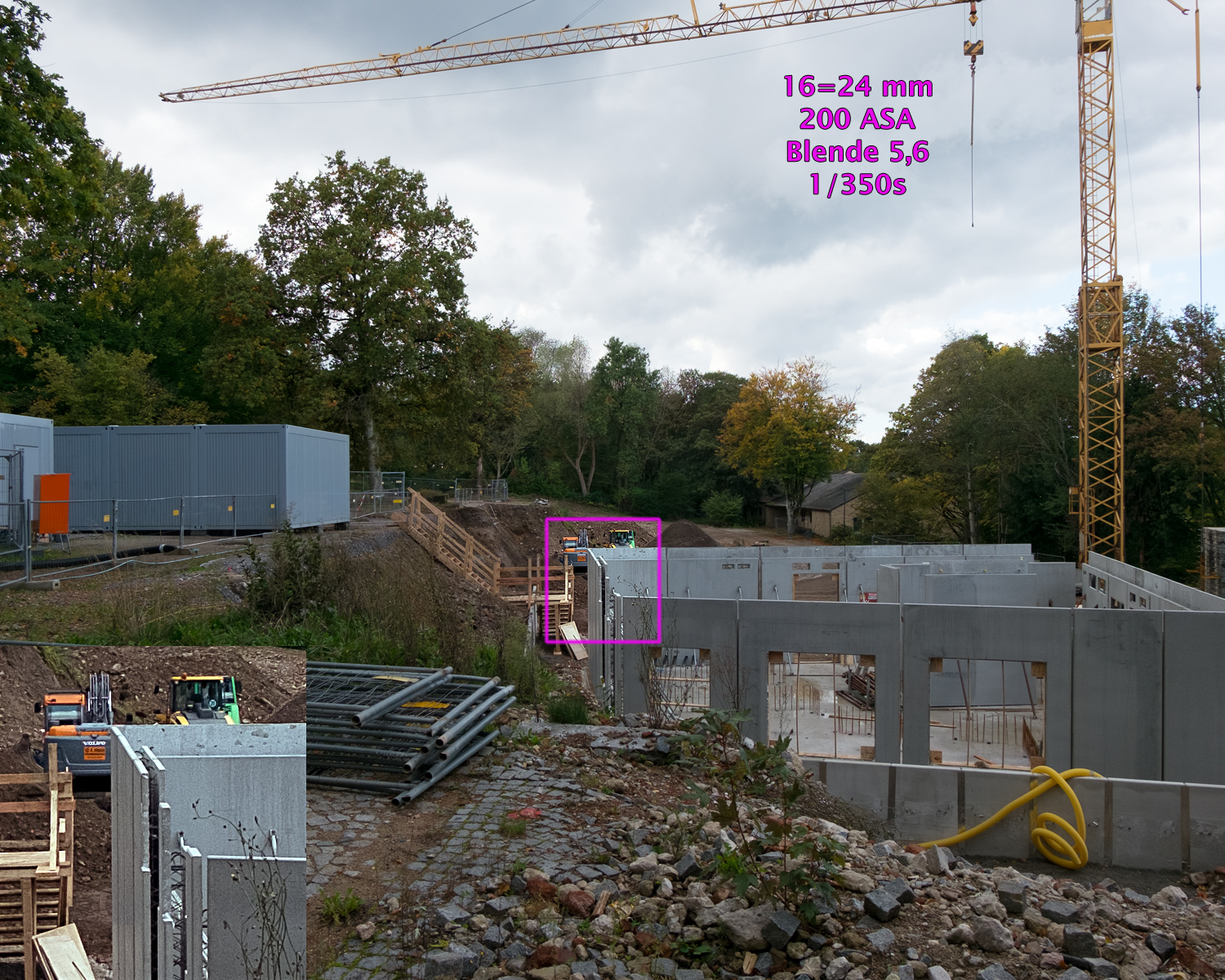

Alle Aufnahmen wurden gespeichert als RAF, gewandelt mit Adobe Camera RAW und bearbeitet mit Photoshop CS6. Bildausschnitt, Helligkeit, Farben, Lichter / Schatten sowie Schärfe wurden korrigiert, die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. In alle Aufnahmen sind 100%-Ausschnitte vergrößert einmontiert. In allen Bildern sind die Aufnahmeparameter als Text eingefügt.

Qualitäts- und sonstiger Eindruck der Kamera

Das Gehäuse der Fujifilm X-M1 ist ein preiswertes Einsteigermodell, es besteht fast komplett aus Kunststoff, lediglich das Stativgewinde und der Display-Klapprahmen bestehen aus Metall. Die verwendeten Materialen wirken jedoch wertig, die Lederimitation der Griffstellen sieht gelungen aus, allerdings benötigt die Kamera meiner Meinung nach unbedingt den Zusatzgriff, um gut in der Hand gehalten werden zu können, weil der Buckel an der Frontseite für normale Hände viel zu klein ist.

Mein 2022 gebraucht erworbenes (und laut EXIFs vermutlich 2013 gebautes) Exemplar hatte nur ca. 5000 Auflösungen beim Vorbesitzer machen müssen, praktisch alle Gebrauchsspuren stammen von mir. Einen externen Blitz hat er nie benutzt, vermutlich nicht mal oft den internen Miniblitz ausgeklappt. Leider hält der Lack des Blitzschuhs an der Kamera nur schlecht, schon nach dem ersten Blitzaufstecken hatte ich den ersten Lack-Abplatzer, inzwischen sieht man noch einige blanke Stellen mehr.

Der oben näher beschriebene Fuji X-Trans-Sensor hat keinen Antialiasing-Filter, somit sollten die Bilder bereits im RAW sehr scharf sein.

Fazit

Der Sensor der X-M1 neigt nur wenig zum „Ausbrennen“ der hellen Stellen, sein Kontrastumfang ist zwar geringer als der heutiger Sensoren, aber meist völlig ausreichend. In den dunkleren Bildpartien rauscht der Sensor der X-M1 recht wenig, die Schatten können erträglich per EBV aufgehellt werden. Kritische Gegenlichtsituationen werden meist recht gut gemeistert, erfordern aber teilweise Belichtungskorrektur durch den Fotografen. Bei höheren ASA-Zahlen rauscht der Sensor (entsprechend der damaligen Sensortechnologie), mit Hilfe heutiger Entrausch-Techniken bei der RAW-Bildbearbeitung können auch höhere ISO-Stufen durchaus noch benutzt werden.

Die Bildqualität der X-M1 ist heutzutage durchaus noch als gut zu bezeichnen. Die Farben werden gut wiedergegeben, auch die JPEG-Engine ist durchaus brauchbar, es muß nicht immer in RAW fotografiert werden, es sei denn, man will unbedingt besonders hohe ISO-Werte nutzen.

Fazit: eine digitalkamerahistorisch eher uninteressante Kamera, heutzutage zum ernsthaften Bildermachen noch gut geeignet. 16 Megapixel reichen für etliche Motive aus.

Christian Zahn

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 30.01.2023 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!