M42-Weitwinkelobjektive an Sony alpha 5000

In diesem Erfahrungsbericht geht es um zwei etwa 40-50 Jahre alte Manuellfokusobjektive adaptiert an eine digitale spiegellose Systemkamera mit 20 Megapixeln, die Sony Alpha 5000.

Das universelle M42-Objektivgewinde wurde im Lauf der Jahrzehnte von etlichen Kamera- und Objektivherstellern verwendet, bis es durch Objektivbajonette verdrängt wurde. Entwickelt wurde es 1938 von Carl Zeiss als Nachfolger für das Leica-M39-Gewinde, um ein größeres Auflagemaß und einen größeren Licht-Durchlass zu ermöglichen. Die ersten Kameras mit diesem Gewinde waren 1946 die Contax S (später aus markenrechtlichen Gründen als Pentacon F bezeichnet), 1949 die Praktica und ca. 1953/54 die Wirgin Edixa Reflex.

Die meisten Kamerahersteller wandten sich im Lauf der Zeit vom M42-Gewinde ab und entwickelten Objektivbajonette, die allerdings nicht herstellerübergreifend nutzbar waren. Darum sind die meisten M42-Objektive älteren Typs, die letzten neuen Objektive stellte Cosina 2003 bis 2007 für die Bessaflex TM her, also etwa 20 Jahre, nachdem M42 allgemein ausgelaufen war.

aus Jena Flektogon 2,8/35

Das gezeigte 2,8/35mm stammt aus der Zeit, als der VEB Pentacon den Markennamen „Carl Zeiss“ im Handelsverkehr mit dem Westen nicht benutzen durften, nachdem die Zeiss Stiftung (West, Oberkochen) Anfang der 1950er Jahre ein entsprechenden Gerichtsbeschluss erreichen konnte. Darum trägt das gezeigte Exemplar lediglich die Aufschrift „aus Jena“ als Hinweis auf den Fertigungsort und die Objektivbezeichnung „Flektogon“. Vermutlich stammt es aus einem Beroflex-Import. Die Bauform deutet auf die 1960er Jahre hin, spätere Objektive haben Entfernungsring sowie Blendenring komplett in Schwarz gefertigt.

Das 35er-Flektogon wurde optisch baugleich auch in einer Version mit Exakta/Exa-Bajonett angeboten, eine spätere Version gab es auch mit elektrischer Übertragung der Blendenringstellung an die Kamera.

Die Flektogon-Rechnung wurde 1950 von Carl Zeiss Jena patentiert, die im Westen als Distagon von Zeiss Oberkochen sehr ähnlich ab 1953 gebaut wurde.

Der „Zebra“-Entfernungsring läuft inzwischen ein wenig zu leicht und macht leise kratzende Geräusche, der Einstellweg ist mit 330° erfreulich groß, die Naheinstellgrenze von 0,18 Metern ist erstaunlich kurz. (Gemessen wird ab der Sensorebene, darum liegt die Bildebene bei maximalem Auszug sehr nah an der Frontlinse.)

Da sich bei solch extremen Naheinstellungen die effektive Blende stark verändert, weil das Bildfeld des Objektivs immer größer wird und somit weniger Licht auf den Sensor bzw. den Film fällt und immer mehr daneben, hat das gezeigte Flektogon einen Blendenausgleich. Bei Offenblende verstellt sich der Blendenring (es wird bei maximaler Naheinstellung etwa 1:3,5 angezeigt), um den Fotografen auf diesen Umstand hinzuweisen. Bei allen anderen Blendenzahlen wird die Blende so weit geöffnet, daß die resultierende Blende mit der eingestellten Blende übereinstimmt. Diese Verstellung wird durch eine schräg gefräste Führung im Objektiv erzeugt und war notwendig, da damals noch sehr oft mit externen und nicht mit in der Kamera eingebauten Belichtungsmessern gearbeitet wurde, die das durch das Objektiv fallende Licht messen können.

Der Blendenring rastet halbstufig, es sind nur 5 Lamellen eingebaut. Die Springblende arbeitet einwandfrei, die öfters auftretende „sticky aperture“, also die in Offenblendstellung „hängende“ Blende hat mein Exemplar nicht. Die automatische Springblende kann auch durch Drücken eines Hebels manuell geschlossen werden, z. B. beim Einsatz an einem Balgengerät.

Das nicht mitdrehende Filtergewinde beträgt 49 mm, das Objektiv hat einen Durchmesser von 65 mm, eine Baulänge ab Bajonett von 48 mm und wiegt 230 Gramm. Beim Fokussieren auf die Nahgrenze wird es ca. 17 mm länger. Die Streulichtblende wird in das Filtergewinde eingeschraubt.

An der Entfernungs-Skala sind sowohl Tiefenschärfemarkierungen als auch ein Index für die Infrarotfotografie vorhanden.

Das gesamte Objektiv macht einen recht hochwertigen Eindruck, es ist vollständig aus Metall (vermutlich jedoch nur Aluminium, kein Messing, darum relativ leicht) und einfach vergütet.

Das Objektiv verzeichnet nur gering, bei den meisten Motiven nicht sichtbar.

Das Objektiv ist am Cropsensor der alpha 5000 und Offenblende etwas unscharf, Abblenden auf 5,6-8 steigert die Schärfe, danach kommt es bereits zu Beugungseffekten. Die bei Offenblende vorhandenen chromatischen Aberrationen verschwinden ab ca. Blende 5,6 größtenteils.

Das Objektiv ist heutzutage nicht mehr preiswert zu bekommen, es liegt je nach Bajonettanschluß meist zwischen 80 und 120 Euro. Bevor es spiegellose digitale Systemkameras mit Vollformatsensor gab, wurde es zwischen 2000 und 2010 hingegen wesentlich billiger angeboten.

Porst Weitwinkel MC 1:2,8 35mm auto F

Das gezeigte 2,8/35 mm ist ein Import aus Fernost („Lens made in Japan“ steht auf der Außenseite). Der Hersteller des gezeigten Objektivs ist nicht endgültig geklärt, es wird aber mit recht hoher Wahrscheinlichkeit von Sankyo Koki (bekannter als Komura, nicht identisch mit der Elektronikfirma Sankyo) hergestellt worden sein. Das Objektiv ist sowohl laut Beschriftung als auch durch Augenschein kontrollierbar „MC“, also Multicoated, was das Streulichtverhalten entscheidend verbessert und auf ein Herstelldatum in den 1980ern hinweist. Die Seriennummer deutet auf das Herstelljahr 1982 hin.

Das „F“ in der Gravur könnte auf einen optischen Aufbau mit 6 Elemente hinweisen (F = sechster Buchstabe des Alphabets, „auto“ meint die Springblendenfunktion.

Porst ließ das Objektiv sowohl mit dem Pentax-K-Bajonett fertigen als auch mit dem gezeigten M42-Schraubgewinde.

Der recht breite und mit geriffeltem Gummi ausgelegte Entfernungsring läuft weder zu leicht noch zu stramm, macht aber inzwischen leise kratzende Geräusche. Der Einstellweg ist mit etwa 300° erfreulich lang. Die Naheinstellgrenze ist mit 0,5 Metern recht kurz. Die Blende rastet halbstufig, es sind nur 5 Lamellen eingebaut. Es ist ein Umschalter zwischen automatischer und manueller Blendenfunktion vorhanden, z. B. zum Einsatz an einem Balgengerät. Der originale Schutzdeckel ist ein Aufstecktyp mit Samtauskleidung des festhaltenden Ringes. Die Streulichtblende wird in das nicht mitdrehende Filtergewinde 55mm eingeschraubt.

Das Objektiv hat einen Durchmesser von 64 mm, eine Baulänge ab Bajonett von 51 mm und wiegt 215 Gramm. Beim Nahfokussieren wird es ca. 2 mm länger.

Das gesamte Objektiv macht einen sehr wertigen Eindruck, es ist vollständig aus Metall gefertigt und relativ schwer. An der Entfernungs-Skala sind sowohl Tiefenschärfemarkierungen als auch ein Index für die Infrarotfotografie vorhanden. Das Objektiv verzeichnet nur gering sichtbar, in der Praxis fällt dieser Abbildungsfehler nicht auf.

Das Objektiv ist am Cropsensor der alpha 5000 und Offenblende unscharf, Abblenden auf 5,6-8 steigert die Schärfe, danach kommt es bereits zu Beugungseffekten. Die Bildecken sind nicht immer so scharf wie die Bildmitte, das Objektiv scheint eine recht große Bildfeldwöbung zu haben. Sind die Ecken scharf abgebildet, so ist die Mitte unscharf. Allerdings fordert der 20-Megapixel-Chip der Kamera das Objektiv recht stark, die Auflösung entspricht in etwa einem Vollformatsensor mit ca. 45 Megapixeln. Diese Auflösung hat das Objektiv nicht, der alpha5000-Sensor wird nicht völlig ausgereizt.

Das Objektiv ist heutzutage recht günstig zu bekommen, je nach Zustand, Bajonettanschluß und Lieferumfang liegt es zwischen 10 und 40 Euro. Dabei ist zu beachten, daß Porst auch ein lichtschwächeres 3,5/35 verkaufte, das meist noch preiswerter angeboten wird.

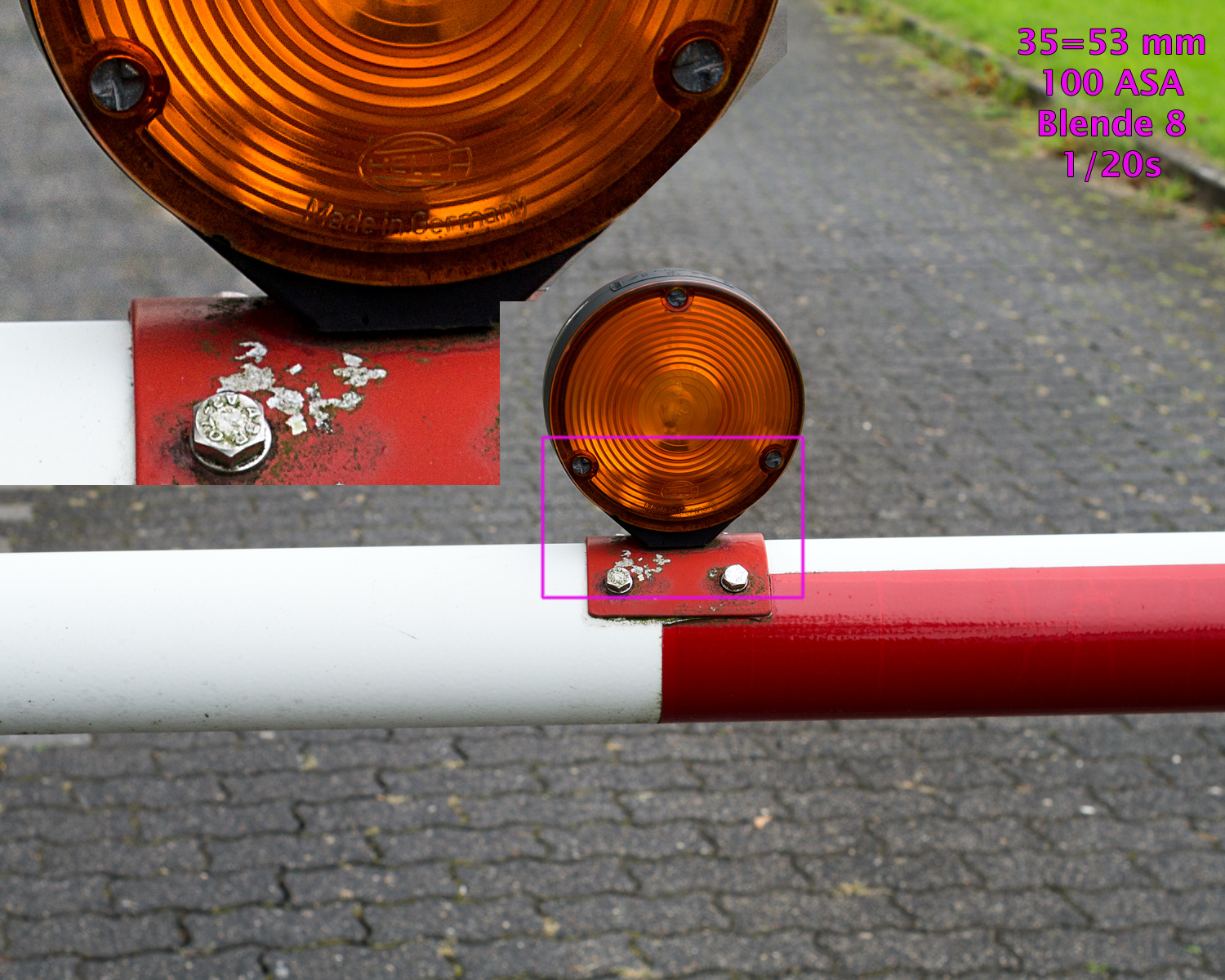

Alle Beispielaufnahmen entstanden freihand bei ASA-Automatik, Zeitautomatik und bei Blende 8, gespeichert als ARW, gewandelt mit Adobe Camera RAW und bearbeitet mit Photoshop CS6. Bildausschnitt, Helligkeit, Farben, chromatische Aberrationen, Lichter / Schatten sowie Schärfe wurden korrigiert, die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. In alle Aufnahmen sind 100%-Ausschnitte einmontiert.

Fazit

Die alpha 5000 läßt sich mit manuelle Objektiven gut scharfstellen, sie bietet eine digitale Sucherlupe (Bildausschnittsvergrößerung), die auf dem gesamten Bild frei verschiebbar ist. Sowohl in der Gesamtansicht als auch in der Sucherlupe werden scharfe Bildkanten in einer einstellbaren Farbe hervorgehoben, wie bei allen meinen Kameras wähle ich dazu einen deutlich erkennbaren Rotton. Allerdings macht sich das Fehlen eines Bildstabilisators in der Kamera negativ bemerkbar, das Sucherbild wackelt bei wenig Umgebungslicht stark und hat außerdem einen „Rolling-Shutter“-Effekt.

Weil die Kamera nur ein Display und keinen Videosucher hat, muß die Fokussierung „in Vorhalte“ erfolgen, also Kamera am Gurt um den Hals so weit wie möglich nach vorn gestreckt. Das ergibt eine recht wacklige und recht ungenaue Fokussierung. Am besten nutzt man die Kamera mit manuellen Objektiven auf einem Stativ stehend, dann ist die Fokussierung erheblich einfacher, weil die Kamera nicht wackelt und die Aufnahmen haben ebenfalls weniger Verwacklung.

Bei obigen Beispielaufnahmen habe ich die alpha 5000 beim Rundgang mit dem Flektogon freihand benutzt, mit dem Porst Weitwinkel auf einem Dreibein-Stativ.

Das Jena 35mm Flektogon hatte ich bereits am Vollformatsensor der Nikon Z5 getestet, es hat sich dort als sehr gut verwendbar herausgestellt. An der Spiegelreflexkamera Canon 50D (15 Megapixel) gefiel es mir nicht so gut, möglicherweise ist aber die Fokussiergenauigkeit mit der AF-Bestätigung im Sucher zu ungenau für das Objektiv. An der NEX-7 war es ebenfalls nicht schlecht, aber nicht herausragend gut. An der etwas niedrigauflösenderen alpha 5000 (20 statt 24 Megapixel) empfinde ich es als etwas besser.

Das 35er Porst hatte ich bereits an der Canon EOS 1000D mit nur 10 Megapixeln probiert und es schnitt dort brauchbar ab, auch an der Canon 50D fand ich es nicht schlecht. An der NEX-7 offenbarte es aufgrund der wesentlich höheren Sensorauflösung seine Grenzen, auch an der alpha 5000 überzeugt es mich nicht.

Das Flektogon ist meiner Meinung nach optisch besser, so daß ich das Porst Weitwinkel eher nicht mehr verwenden werde, allerdings habe ich ein wesentlich jüngeres und optisch besseres 35mm-Objektiv im Bestand, das 2,8/35mm Rokkor von Minolta, so daß auch das Flektogon zukünftig „zuhause im Schrank“ bleiben dürfte.

Christian Zahn

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 17.11.2023 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!