Spezifikation

- Die 2004 vorgestellte Olympus C370 ist 87,5 x 62,5 x 38,5 mm groß und wiegt 140 g.

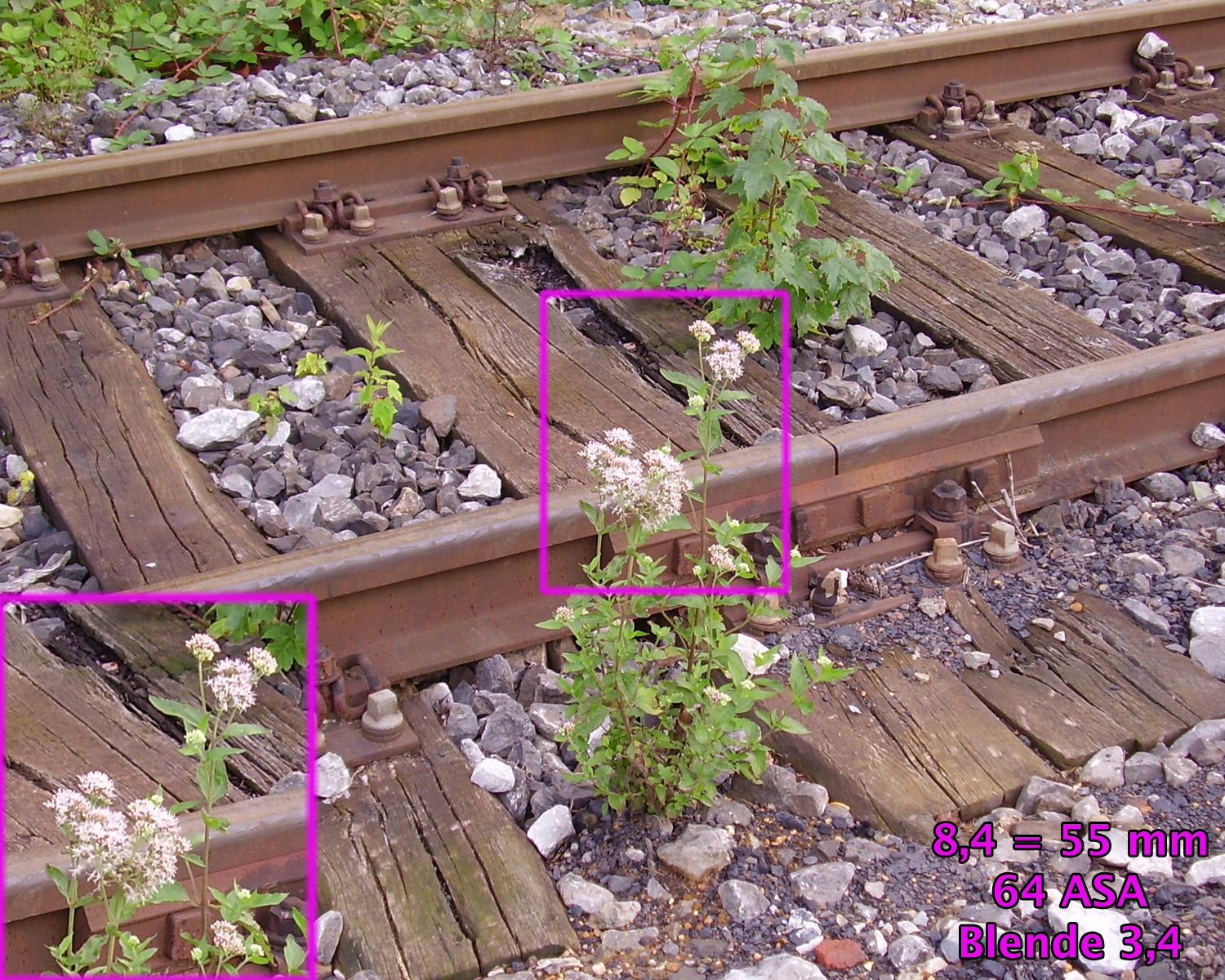

- Der 1/2,7“ CCD-Sensor (5,4 x 4,0 mm) löst maximal 2.048 x 1.536 = 3,2 Megapixel auf. Der Pixelpitch beträgt 2,6µm. Mit der nicht abschaltbaren ISO-Automatik sind 64 bis 200 ASA möglich. QuickTime-Videos sind möglich. Bilder werden als JPEG auf xD-PictureCards (max. 2 GB) gespeichert.

- Das Objektiv ist ein 5,8-17,4 mm/1:2,9-5,0 3-fach Zoom, die kb-äquivalente Brennweite beträgt 38-114 mm.

- Das Motiv wird über einen 2,5“ TFT LCD Monitor mit 130.000 Subpixeln angezeigt, der auch die Menüsteuerung übernimmt.

- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S) oder kontinuierlicher Autofokus (AF-S), Ermittlung durch Kontrasterkennung des Bildsensors

- Belichtungssteuerung durch Vollautomatik, Motivprogramme oder „Guide-Modus“, Matrixmessung, Belichtungszeiten 1s bis 1/2000 sek., Selbstauslöser mit 10 s Vorlaufzeit

- im Gehäuse integrierter Blitz mit ca. Leitzahl 5

- Weißabgleich automatisch oder manuell

- keine Bildstabilisierung

- Energieversorgung durch 2 Mignonzellen

Besonderheiten

- Die digitalen Kompaktkameras von Olympus hießen anfangs „Camedia“, was vermutlich ein Kofferwort aus „Camera“ und „Media“ ist.

- Die C-370 ist eine einfache Einsteiger-Kompaktkamera. Als Stromversorgung dienen zwei fast überall zu bekommende Mignonzellen (sowohl Alkaline-Batieren als auch Akkus sind verwendbar).

- Als Speichermedium dienen xD-PictureCards (kompatibel mit allen Karten von 16 MB bis 2 GB).

- Die xD-Picture-Card war der stabilere Nachfolger der von Olympus und Fuji eingesetzten SmartMedia-Karte, genau wie diese hat die Karte keinen eigenen Speichercontroller, dieser sitzt in der Kamera und beschreibt die Flash-Zellen direkt und kümmert sich auch um das Wear-Levelling.

- Der Gehäuseblitz ist fest eingebaut. Die Blitzbelichtungsmessung erfolgt TTL mittels Vorblitz.

- Die Kamera hat nur die notwendigsten Tasten und Knöpfe sowie ein Modusrad. Zur Umschaltung zwischen Aufnahme und Wiedergabe dienen zwei mit je einer LED markierte Tasten.

- Quick-Time-Videos können aufgenommen werden, eine Begrenzung durch den Arbeitsspeicher der Kamera (wie vor der C-370 bei frühen Digitalkameras üblich), habe ich nicht bemerkt, möglicherweise kann die C370 Videos „drehen“, bis der Akku leer ist oder die Speicherkarte voll. Da die Bildqualität aber sehr beschränkt ist, habe ich das nicht weiter ausprobiert.

- Neben der Vollautomatik sind einige Motivprogramme vorhanden. Die ISO-Automatik ist nicht abschaltbar.

- Das Display ist nicht durch eine Kratzschutzscheibe vor mechanischer Beschädigung geschützt, aus heutiger Sicht sind 130.000 Subpixel (entsprechend ca. 220x190 Pixel-Tripel) viel zu grobgerastert und zur Bildschärfebeurteilung unzureichend.

- Wie bei vielen Olympus-Digitalkameras gibt es im System-Menu einen Eintrag „Pixelkorrektur“, damit werden Hotpixel (dauerhaft leuchtende Bildpunkte) und Deadpixel („tote“ = defekte Pixel) erkannt und zukünftig herausgerechnet.

- Die Kamera speichert alle eingestellten Bildparameter inkl. aktuellem Datum/Uhrzeit im Flashspeicher, sobald die Batteriespannung fast erschöpft ist. So kann die Kamera lange Zeit ohne Stromversorgung gelagert werden und ist danach nicht wie fast alle anderen digitalen Kameras auf die Default-Parameter sowie das Herstelldatum zurückgesetzt.

- Für die Schnittstellen ist kein Spezialkabel erforderlich, Mini-USB, Vidi-Klinkenbuchse und Stromversorgung-Hohlbuchse sind übliche Standard-Bauteile.

- An meiner Kamera hat der Vorbesitzer trotz intensiver Benutzung den Werbeaufkleber an der Frontseite nicht abgezogen. Dieses ist merkwürdigerweise bei etlichen Kompaktkameras in meiner Sammlung nicht geschehen. Vermutlich war es den Benutzern egal, daß die Aufkleber mit der Zeit unansehnlich werden oder sie waren ggf. sogar stolz auf die von weitem sichtbaren technischen Daten ihrer „Fotomaschine“.

- Der UVP der Olympus Camedia C-370 betrug etwa 170 Euro, was damals sehr wenig Geld für eine digitale Kompaktkamera war.

Qualitäts- und sonstiger Eindruck

Das Gehäuse der Olympus C-370 ist größtenteils aus Kunststoff. Sichtbar metallisch ist nur ein Zierring um das Objektiv, die anderen metallisch glänzenden Teile sind lediglich verchromter Kunststoff.

Die Kamera gehört zur Klasse der einfachen Einsteiger-Kompaktkameras.

Die objektivseitigen vorhandenen Bildfehler wie Verzeichnung und Vignettierung werden nicht durch den Bildprozessor weggerechnet, bei 38mm ist die Verzeichnung deutlich sichtbar.

Der Sensor ist nicht sehr gut (was auch daran liegt, daß er mit 1/2,7“ zur kleinsten Sorte von Kompaktkamera-Sensoren zählt). Bei kritischen Gegenlichtsituationen neigen helle Bildpartien schnell zum „Ausbrennen“. Bei höheren ASA-Zahlen rauscht der Sensor, worunter die Bildschärfe aufgrund des Kameraprozessoreingriffs leidet. Außerdem sind trotz nur 3 Megapixel Bilddaten deutliche Artefakte der kamerainternen Schärfung sichtbar.

Die Bildqualität der C-370 ist heutzutage nicht als gut zu bezeichnen. Bei 3 Megapixeln und „Schönwetter“ ISO64 fehlt es bei 100%-Darstellung sichtbar an Schärfe und Details.

Fazit: eine digitalkamerahistorisch uninteressante Kamera (weil Dutzendware), heutzutage zum ernsthaften Bildermachen nicht mehr geeignet. 3 Megapixel sind zuwenig, zumal heutzutage fast jedes Smartphone bessere Bilder macht als die C370.

Christa Zahn, Herbst 2020

Christian Zahn betreibt auch die eigene Internetseite „Museum für alte Kameras sowie Fotogalerie“.

Dort werden unter anderem (Analog-) Kameras von AGFA bis Zeiss vorgestellt.

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 15.12.2020 |

Kommentare (1)

mauvais_garcon

am 16.07.2021