Spezifikationen

- Die 2016 vorgestellte Olympus Pen F ist 129 x 72 x 37 mm groß und wiegt mit Akku und Speicherkarte, jedoch ohne Objektiv 425 g.

- Der mFT LiveMOS-Sensor 4/3“ (17,3 x 13 mm) löst maximal 5184 x 3888 = 20,3 Megapixel auf (21,8 Megapixel Rohdaten). Der Pixelpitch beträgt 3,3µm. Mit der ISO-Automatik oder manuell sind 200 bis 25.600 ASA einstellbar. FullHD-Videos sind möglich. Bilder werden als JPEG oder ORF (RAW-Format) auf SD/SDHC/SDXC-Karten (max. ca 1 TB) gespeichert.

- Das Objektivbajonett ist das mFT-Systembajonett, Objektive von Leica/Panasonic und anderen Anbietern sind kompatibel

- Das Motiv wird über einen klapp- und drehbaren 3“ TFT LCD Monitor mit 1.037.000 Subpixeln angezeigt, der auch die Menüsteuerung übernimmt. Außerdem ist ein OLED-Videosucher mit 2.360.000 Subpixeln, Dioptrienkorrektur und Augensensor vorhanden.

- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S) oder kontinuierlicher Autofokus (AF-S) sowie manuelle Scharfstellung mit Fokusunterstützung, Ermittlung durch Kontrasterkennung des Bildsensors

- Belichtungssteuerung durch Vollautomatik, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik oder manuellen Modus, Motivprogramme, ART-Filter sowie Olympus Photo Storys, Matrixmessung, mittenbetont integrale Messung oder Spotmessung, Belichtungszeiten 60s bis 1/16000 sek., Selbstauslöser mit 2 oder 10 s Vorlaufzeit

- Norm-Blitzschuh inkl. TTL-Kontakten, mitgelieferter Aufsteckblitz FL-LM3 (Leitzahl 13 bei 200 ASA, Stromversorgung durch Kamera-Akku)

- Weißabgleich automatisch oder manuell

- optische 5-Achsen Bildstabilisierung durch beweglichen Bildsensor

- Energieversorgung durch Lithium-Ionen-Akku

Besonderheiten

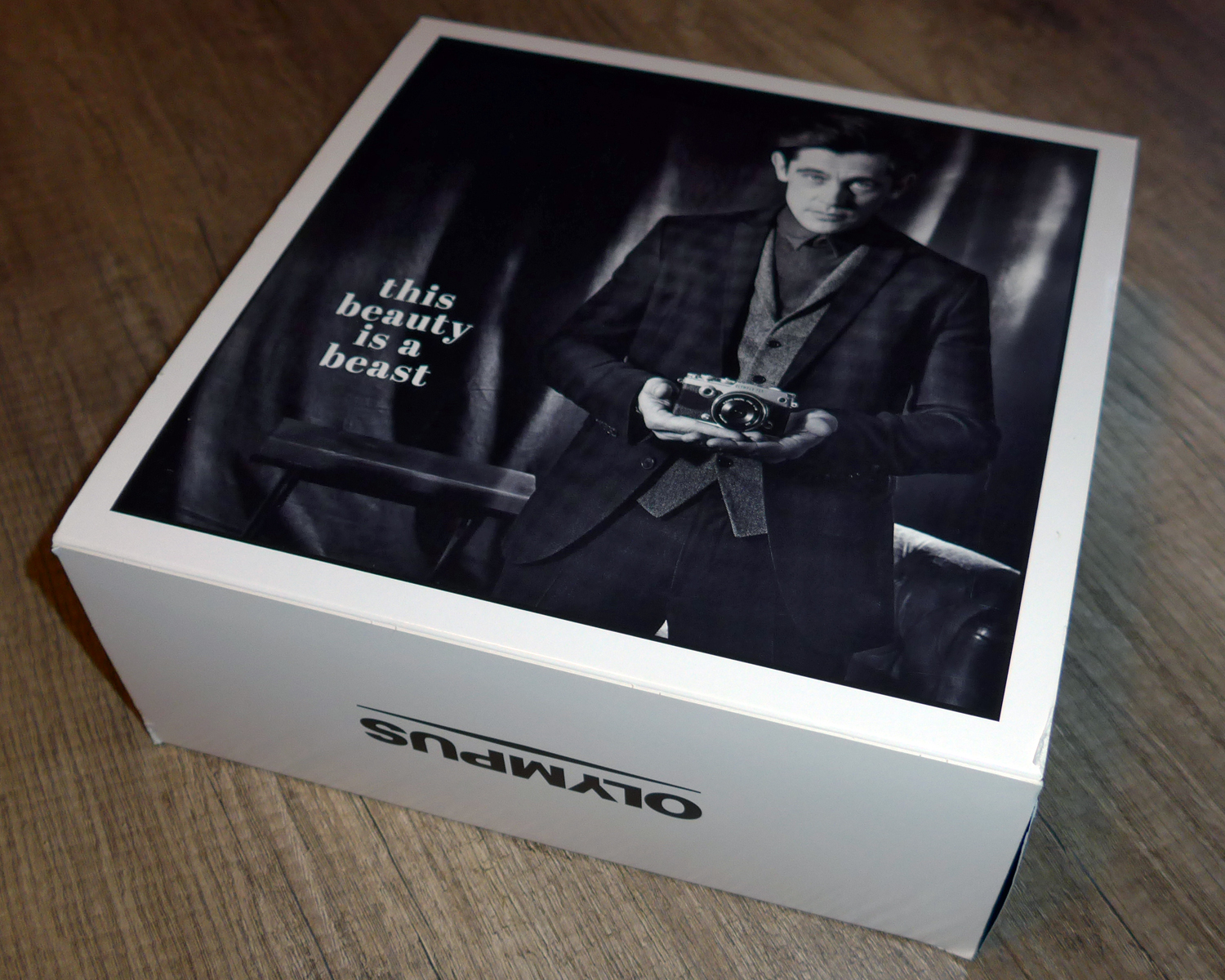

Die Pen F ist ein eigenständiges Modell in der Olympus-mFT-Kameraserie. Sie war die erste Pen, die einen eingebauten Videosucher hat (bei allen anderen PEN-Kameras wird er in den Blitzschuh gesteckt oder es kann überhaupt kein Sucher montiert werden). Die Kamera richtete sich an Foto-Enthusiasten, die im Retro-Design hochaktuelle Technik erwerben und viel Einfluß auf die Bilder nehmen wollten. Anfang 2020 wurde die Produktion der Kamera eingestellt, Mitte/Ende 2020 verkaufte Olympus die Kamerasparte an einen Finanzinvestor. Somit wird es vermutlich keinen Nachfolger geben.

Das Gehäuse zitiert die Formensprache der klassischen Olympus-Pen-Halbformat-Spiegelreflexen wie z. B. die oben abgebildete Pen F. Eine gewisse Ähnlichkeit zu diversen analogen Meßsucherkameras ist auch nicht zu übersehen. So könnte der Hauptschalter fast als Rückspulknopf einer Schraubleica angesehen werden. Und im Auslöser findet sich ein Gewinde für die alten mechanischen Drahtauslöser (ein elektrischen Fernauslöser mit Olympus-Stecker kann auch verwendet werden). Außerdem gab es die Kamera neben dem gezeigten Schwarz in einer Silber-Schwarz-Kombination, die noch mehr an die alte Pen erinnert.

Die Kamera ist recht klein, vorne fast völlig glatt, hinten ist eine kleine Daumenstütze vorhanden, darum bot Olympus ab Verkaufsstart einen Zusatzgriff an, der freien Zugang zu Akku- und Kartenfach bietet sowie eine ArcaSwiss-kompatible Stativaufnahme besitzt. Er ist fast komplett aus eloxiertem Aluminium gefertigt, hat weder Hochformatauslöser noch Platz für einen weiteren Akku und kostete 150 Euro extra.

Der verwendete Akku BLN-1 paßt in etliche andere Olympus Systemkameras, darunter die OM-D E-M5 oder die Pen E-P5.

Als Speichermedium dienen SD/SDHC/SDXC-Karten, die Grenze liegt vermutlich bei 1 TB großen Karten. Ich habe bislang nur Karten bis 64 GB getestet.

Eine nervige Unart der Pen F ist die Tatsache, daß sie den Namen der eingelegten Speicherkarte immer mit „Untitled“ überschreibt (das machen auch die anderen mir bekannten mFT-Kameras von Olympus).

Der Kamera hat keinen Gehäuseblitz eingebaut, ein kleiner Blitz wurde mitgeliefert, seine Stromversorgung übernimmt der Kamera-Akku. Der Miniblitz ist zwar nicht sehr leistungsstark (nur etwa Leitzahl 9 bei ISO 100), kann aber gedreht und geschwenkt werden sowie als Master für drahtlos gezündete Blitze dienen. Außerdem kann die Kamera problemlos auf ISO 800 oder 1600 gestellt werden, dann entspricht die Leitzahl 25 bzw. 36!

Die Blitzbelichtungsmessung erfolgt TTL mittels Vorblitz. Zusätzlich ist ein Norm-Blitzschuh mit TTL-Zusatzkontakten vorhanden (kompatibel zu allen Systemblitzen des Olympus/Panasonic/Leica mFT-Systems). Aufstecksucher und externer Blitz lassen sich nicht gleichzeitig einsetzen.

Der Ladekontakt im Blitzschuh kann auch andere Geräte mit Strom versorgen, von Olympus gab es ein kleines „Aufsteckvisier“ mit beleuchtetem Mittelpunkt als Zielhilfe für Extremteleobjektive.

Die Pen F hat etliche Bedienelemente, viele Tasten sind per Menu umkonfigurierbar. Das Moduswahlrad ist verriegelbar, für die Belichtungskorrektur und die Artfilter gibt es jeweils ein eigenes Drehrad, glücklicherweise sehr gut gerastet, damit sie sie nicht ungewollt verstellen. Eine frontseitige Taste, zwei Funktionstasten auf der Rückseite, ein Fingerrad, ein Daumenrad, ein Steuerkreuz mit zentraler OK-Taste, ein Gradationshebel (dazu weiter unten mehr) und weitere Tasten bieten schon fast zu viele Möglichkeiten.

Es sind verschiedene Bildformate einstellbar, neben dem nativen 4:3 gibt es das „klassische“ 3:2, das Rollei-artige 1:1 und das von den alten Pen-Halbformatkameras her bekannte 3:4-Hochformat (die analogen Pen-Kameras nahmen auf Kleinbildfilm 72 Bilder mit 17x24mm auf). Alle Formate sind mit mehr oder minder starker Auflösungsverringerung verbunden, da es sich nur um Bildausschnitte des vollen 4:3-Formats handelt und sie sind nur in JPEGs möglich, RAWs haben immer 4:3.

Neben der Vollautomatik und etlichen üblichen Motivprogrammen (inkl. erklärendem Vorschaubild) gibt es die Olympus-Art-Programme, darunter die Simulation einer alten Lochkamera, den allseits bekannten „Miniatureffekt“ durch teilweise künstliche Unschärfe im Bild und den Modus „körniger Film“, der einen auf 3200 ASA gepushten SW-Film simuliert und zusätzlich neben verschiedenen Tönungen auch einen „unsauberen“ Vergrößerungs-Maskenrahmen erzeugen kann. Die Art-Filter-Bilder werden immer als JPEG abgespeichert, das unbearbeitete Original-Bild wird je nach Einstellung ebenfalls als JPEG oder ORF gesichert.

Dann gibt es die „Olympus Photo Storys“, in diesem Modus werden mehrere Aufnahmen in der Kamera zusammengesetzt und mit Rahmen versehen. Man sieht im Sucher alle Rahmen, wobei das Live-Bild im ersten Rahmen erscheint, bis man den Auslöser betätigt. Nun wird das Live-Bild im zweiten Rahmen angezeigt usw. Nach Anfertigen der letzten Aufnahme kann man die Komposition verwerfen oder als JPEG abspeichern, wobei die Kamera neben dem zusammengesetzten Bild auch die Einzelbilder (je nach Einstellung als JPEG oder ORF) abspeichert.

Einer der Rahmen simuliert die orangefarbene Maske eines Negativfilms, an dessen Rändern auch die Strichcodes und Randeinbelichtungen simuliert werden. Der Kenner sieht sofort, daß der Programmierer bzw. Grafiker echte Filme wohl nur vom Hörensagen kannte, die „Transportlöcher“ sind zu klein und zu zahlreich. Auch stimmt die Maskenfarbe nicht, der Rahmen müßte orangefarben sein, statt dessen erscheint er bräunlich.

Das Kreativrad auf der Vorderseite hat noch zwei weitere Stellungen:

CRT = „Color Creator“, hier lassen sich zwölf Farb-Bereiche des Bildes einzeln in der Intensität verstärken oder abschwächen. Laut Olympus gibt es dabei 18,5 Millionen verschiedene mögliche Einstellungen.

MONO dient der Simulation von SW-Aufnahmen mit Farbfiltern, das aufgezeichnete Bild wird als reines Schwarzweiß-Bild oder als in verschiedenen Farben getontes Bild abgespeichert.

Und dann besteht noch die Möglichkeit, in allen genannten Aufnahmemodi die Gradationskurve (Schatten, Mittentöne und Lichter getrennt) der Bilder fein einzustellen. Dafür gibt es an der Kamerarückseite einen eigenen Bedienhebel.

Die Olympus-Spezialität „Live-Bulb“ für Langzeitbelichtungen ist ebenso vorhanden. Im manuellen Belichtungsmodus und Zeiteinstellung „B“ = Bulb bleibt der Verschluss so lange geöffnet, wie ein angeschlossener Fernauslöser gedrückt oder verriegelt ist. In einstellbaren Zeitabständen wird nun der Kamerasensor ausgelesen und das Bild auf dem Display gezeigt, der Sensor dabei aber nicht wie sonst üblich geleert, so daß die nachfolgende Lichtmenge sich zum bisher aufgenommenen Licht addiert. Dadurch kann man dem Bildaufbau zusehen und die Aufnahme stoppen, wenn die Bild-Helligkeit stimmt. Oder beim „Lightpainting“ in der Nacht sehen, wohin man mit der Lampe noch zielen muß, um dunkle Bildteile aufzuhellen.

Außerdem können mit „Live-Composite“ mehrere direkt hintereinander gemachte Aufnahmen bereits in der Kamera zu einer Mehrfachbelichtung zusammengesetzt werden.

Der Panoramamodus setzt die Aufnahmen nicht bereits in der Kamera zusammen, zwar werden die Bildübergänge durch Hilfsrahmen angezeigt, die Montage erfolgt aber am Computer durch die mitgelieferte Olympus-Software. Diese Software ist auch für die Firmware-Updates von Kamera und Objektiven erforderlich, der direkte Download der Update-Dateien im Browser ist nicht möglich.

Der Sensor löst erstmals in einer Olympus Pen nicht mehr 16, sondern 20 Megapixel auf. Er wurde von Sony nach Olympus-Vorgaben gefertigt und hat keinen Tiefpaßfilter, um hohe Bildschärfe zu erzielen. Bei Stativeinsatz gibt es die Möglichkeit, nacheinander insgesamt acht Aufnahmen mit jeweils um einen halben Pixel verschobenen Sensor zu machen und diese zu in der Kamera zu einem 50-Megapixel großen JPEG bzw. 80 Megapixel-Bild RAW zusammensetzen zu lassen. Dafür sind sehr gute Objektive erforderlich.

Automatische HDR-Belichtungsreihen werden bereits in der Kamera zusammengerechnet, Focus-Stacking-Reihen können zwar automatisiert aufgenommen werden, müssen aber mit Hilfe einer Computersoftware zusammengefügt werden.

Das Objektivbajonett ist das mFT-Systembajonett, Objektive von Leica/Panasonic und anderen Anbietern sind kompatibel.

Die Kamera kann mit manuellen Objektiven mit Adaptern ohne Chip gut umgehen, es gibt eine Fokuslupe und eine Kantenkontrastverstärkung (Fokus-Peaking), außerdem kann neben der Brennweite auch die genutzte Blende sowie der vollständige Objektivnamen in 10 verschiedenen Objektivspeicherplätzen eingetragen werden. Die entsprechenden Daten werden in die Bild-EXIFs korrekt eingetragen und der Bildstabilisator funktioniert ebenfalls.

Das Display ist vor mechanischer Beschädigung durch eine Kunststoffscheibe geschützt, diese sollte durch eine weitere Folie vor Kratzern geschützt werden.

Das Display ist nach links klappbar und es läßt sich dann nach oben und unten drehen. Zusätzlich kann es mit der Bildseite zur Kamera gedreht werden, es schaltet sich dann automatisch ab. Die Display-Rückseite ist wie die Kameravorderseite rutschfest „beledert“. Dann sieht die Kamera fast aus wie eine analoge Meßsucherkamera.

Das Display ist berührungsempfindlich, so kann z. B. im LiveView auf eine Displaystelle getippt werden, darauf stellt die Kamera scharf und löst sofort danach aus, in der Bildwiedergabe können die Bilder „zur Seite gewischt“ werden usw. Das Kamera-Menu kann aber nicht per Touch-Display bedient werden und „Zwei-Finger-Gesten“, z. B. zum Zoomen, sind auch nicht möglich.

Auf der Kamerarückseite links ist der sehr hochauflösende elektronische Sucher angebracht. Die Dioptrienverstellung ist recht schwergängig, sie verstellt sich dadurch nicht ungewollt. Der Sucher hat einen Augensensor, bei sichtbarem Display kann automatisch zwischen Monitor und Sucher umgeschaltet werden. Bei eingeklapptem Display schaltet der Augensensor den Sucher an oder aus, so kann bei langen Wanderungen fast ohne Stromverbrauch auch mit eingeschalteter Kamera gegangen werden. Allerdings „sieht“ der Sensor die Kleidung, wenn man die Kamera um den Hals trägt und sie frei hängen läßt, es empfiehlt sich dann, das Objektiv nach unten gerichtet zu tragen, damit der Sucher auch wirklich abgeschaltet bleibt.

Der von etlichen anderen digitalen PEN- bzw. OM-D-Systemkameras her bekannte Accessoryport (für Aufstecksucher, Mikrofonanschluß uvm.) ist (vermutlich aus Platzgründen) nicht vorhanden.

Der mechanische Verschluss hat als kürzeste Belichtungszeit 1/8000s. Er kann per Menu abgeschaltet werden, dann arbeitet die Kamera flüsterleise mit einem elektronischen Verschluss bis herab zur 1/16.000s und einer Synchronzeit von nur noch 1/60s (statt 1/250s). Die entsprechenden Einstellungen sollten in der Bedienungsanleitung nachgelesen werden, der Unterschied zwischen „Silent Shutter“, „Anti-Shock-Shutter“ und normalem Shutter mit Selbstauslöser bedürfen der umfangreichen Erklärung, zumal die Symbole in der Kameraanzeige „Herz“ bzw. „Raute“ auch nicht sofort verständlich sind.

Hier nur soviel: „Silent Shutter“ ist der elektronische Verschluss, AntiShock steht für eine einstellbare Verzögerung im Verschlußablauf. Der Verschluss ist ja in Grundstellung geöffnet, sonst wäre LiveView ja unmöglich. Also muß er vor der Auslösung erst geschlossen werden, um dann sofort wieder geöffnet und wieder geschlossen zu werden. Durch diese Mehrfachbewegung kann es zu winzigen Verwacklungen der Kamera bei Freihand-Betrieb und auch auf dem Stativ kommen. Die Pen F (und andere Olympus mFT-Systemkameras) machen bei AntiShock eine einstellbare Pause zwischen Schließen und Wiederöffnen des Verschlusses. Freihand reichen dazu meist 30ms, auf dem Stativ kann es auch wesentlich länger sein. Je höher die Auflösung der Kamera und je kleiner der Sensor, desto mehr fallen die Mikro-Unschärfen durch die Verschlußverwacklung auf, deshalb ist das recht kleine mFT-System besonders anfällig dafür.

Übrigens: Voll-Format- bzw. APS-Spiegelreflexkameras haben ein ähnliches Problem durch den Spiegelschlag und dagegen wurde die Spiegelvorauslösung eingeführt.

Die Bildstabilisierung der Pen F arbeitet mit einem 5-Achsen-Gyrosensor, neben Verschiebungen in den drei Achsen X, Y und Z werden auch noch die Kameradrehungen ausgewertet. Die Sensorwerte können als elektronische Wasserwaage im Sucher bzw. auf dem Monitor ständig eingeblendet werden.

Wie bei vielen Olympus-Digitalkameras gibt es im System-Menu einen Eintrag „Pixelkorrektur“, damit werden Hotpixel (dauerhaft leuchtende Bildpunkte) und Deadpixel („tote“ = defekte Pixel) erkannt und zukünftig herausgerechnet.

Olympus-typisch ist das Systemmenü sehr umfangreich, der Fotograf kann die Kamera sehr genau an seine Arbeitsweise anpassen, teilweise sind diese Anpassungen in verschiedenen Benutzer-Settings abspeicherbar und aufrufbar.

Die Kamera speichert in den MakerNotes der EXIFs viele interessante Dinge, darunter die Kameraseriennummer, die Objektivseriennummer, die Seriennummer des Aufsteckblitzes (sofern von Olympus), die Firmware-Version von Kamera, Objektiv und Blitz, die Sensordiagonale, viele Angaben zur Belichtung und weiteren Bildparametern, die Objektivkorrekturdaten für Verzeichnung, Vignettierung, chromatische Aberration usw,, den Status der Gesichtserkennung, die Anzahl der Zoomstufen des Objektivs, die Anzahl der Fokusstufen des Objektivs, die Motiventfernung in Metern und die aktuelle Sensortemperatur.

Für die USB- und die Video-Schnittstelle (gleichzeitig Drahtauslöser-Anschluß) muß ein gerne verlorenes Spezialkabel benutzt werden, da sie zu einer Kombibuchse zusammengefaßt wurden. Allerdings hat Olympus diese Buchse für viele Jahre unverändert benutzt. Auch HDMI erfordert ein Speizialkabel.

Die Kamera kann per W-Lan / WiFi mit Smartphone und Tabletts gekoppelt werden, mit den Apps für iOS und Android ist sowohl der Bilddownload als auch die Kamerabedienung in gewissen Grenzen möglich.

Der UVP der Olympus Pen F betrug 1200 Euro im Set mit dem kleinen Aufsteckblitz. Weitere angebotene Sets kamen zusammen mit einem 14-42 Zoom oder einer 1,8/17mm Festbrennweite ( also einem klassischen 35mm-Weitwinkel entsprechend). Ich erwarb mein Exemplar als „Early Adopter“ im April 2016 und ersetzte damit die gleichzeitig in Zahlung gegebene OM-D E-M5. Als Objektive nutze ich die M-Zuikos 9-18, 14-42, 40-140 und das 60mm - Makro.

Des Weiteren sollte man immer die letzte Bilddatei auf der Karte nicht löschen, da ansonsten die Kamera wieder bei „null“ anfängt zu zählen, auch wenn man im Systemmenü etwas anderes eingestellt hat. (Dieses Verhalten zeigen die anderen mir bekannten mFT-Kameras von Olympus ebenfalls).

Der Kamera hat keinen Gehäuseblitz eingebaut, ein kleiner Blitz wurde mitgeliefert, seine Stromversorgung übernimmt der Kamera-Akku. Der Miniblitz ist zwar nicht sehr leistungsstark (nur etwa Leitzahl 9 bei ISO 100), kann aber gedreht und geschwenkt werden sowie als Master für drahtlos gezündete Blitze dienen. Außerdem kann die Kamera problemlos auf ISO 800 oder 1600 gestellt werden, dann entspricht die Leitzahl 25 bzw. 36!

Die Blitzbelichtungsmessung erfolgt TTL mittels Vorblitz. Zusätzlich ist ein Norm-Blitzschuh mit TTL-Zusatzkontakten vorhanden (kompatibel zu allen Systemblitzen des Olympus/Panasonic/Leica mFT-Systems). Aufstecksucher und externer Blitz lassen sich nicht gleichzeitig einsetzen.

Der Ladekontakt im Blitzschuh kann auch andere Geräte mit Strom versorgen, von Olympus gab es ein kleines „Aufsteckvisier“ mit beleuchtetem Mittelpunkt als Zielhilfe für Extremteleobjektive.

Alle folgenden Aufnahmen entstanden bei 200 ASA, gespeichert als ORF, gewandelt mit Olympus Viewer 3, bearbeitet mit Photoshop CS6. Die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. Schärfe, Verzeichnung, Vignettierung, Gradationskurve usw. wurde bearbeitet, Aufnahmeparameter und 100%-Ausschnitte habe ich niemals nicht eingebettet, die die Bildqualität stark vom verwendeten Objektiv abhängt.

Qualitäts- und sonstiger Eindruck

Das Gehäuse der Olympus Pen E-P5 ist größtenteils aus Metall. Es macht einen sehr stabilen und wertigen Eindruck. Nur wenige Anbauteile sind aus Kunststoff. Das Stativgewinde sitzt in der optischen Achse und ist recht weit von der Akku- und Speicherkartenfachklappe entfernt, so daß bei Stativeinsatz die Kamera zum Akkuwechsel meist nicht vom Stativ abgenommen werden muß.

Die Kamera gehört zur Klasse der spiegellosen Systemkameras. Die Bedienung ist Olympus-typisch, das Systemmenü ausufernd und teilweise etwas unlogisch (zusammengehörende Dinge werden manchmal an verschiedenen Stellen des Menüs eingestellt). Die wichtigsten Bildparameter sind jedoch schnell per Quick-Menu veränderbar, das Systemmenü muß nur für tiefergreifende Einstellungen benutzt werden.

Ich nutze die Kamera fast immer mit eingeklapptem Monitor und nutze fast ausschließlich den Videosucher, lediglich für Sachaufnahmen im Heimstudio oder bodennahe Makroaufnahmen bzw. Überkopf-Fotos weiche ich auf den ausgeklappten Monitor aus.

Ab Werk ist die Kamera kaum einhändig benutzbar, außerdem stört das Creativrad vorn die rechte Hand. Erst mit einem zusätzlichen Griff ist die Kamera gut zu halten.

Die objektivseitigen vorhandenen Bildfehler wie Verzeichnung und Vignettierung werden durch den Bildprozessor weggerechnet, dies geschieht sowohl im LiveView in Echtzeit als auch bei den erzeugten JPEGs. Die Objektivkorrekturparameter werden in die EXIFs der RAWs eingebettet, die meisten Konverter wie AdobeCameraRaw, Lightroom usw. wenden diese automatisch an. Lediglich „freie“ Konverter wie Darktable lassen sich auf Wunsch ohne Objektivkorrekturen benutzen, die je nach Objektiv enormen Verzeichnungen (besonders in der Weitwinkelstellung) werden dann schonungslos sichtbar.

Bei hohen ASA-Zahlen rauscht der Sensor, worunter die Bildschärfe aufgrund des Kameraprozessoreingriffs leidet. 1600 ASA ist noch gut benutzbar, die maximalen 25.600 ASA sollten nur als Notbehelf betrachtet werden. Die Beispielbilder sind JPEGs direkt aus der Kamera.

Die Bildqualität der Pen F ist heutzutage als sehr gut zu bezeichnen, die Kamera ist aktuell gerade einmal 5 Jahre alt. Bei kritischen Gegenlichtsituationen neigen helle Bildpartien nur wenig zum „Ausbrennen“. Bei 20 Megapixeln und „Schönwetter“ ISO 200 gibt es an den Bildern nichts auszusetzen. Auch 800 ASA stellen kein Problem dar. 20 Megapixel sind für viele Anwendungen mehr als ausreichend. Trotz des recht kleinen Sensors (mFT entspricht in etwa der Negativfläche des analogen Pocket-Systems) sind die Bilder ansprechend, die Olympus-typische Farbabstimmung überzeugt mich immer wieder.

Olympus bezeichnete die Pen F als „Masterpiece“ = Meisterwerk, ein durchaus berechtigter Begriff. Sie ist klein und recht unauffällig, bei Verwendung des elektronischen Verschlusses auch noch flüsterleise und macht gute Bilder, wobei die kreativen Bildeinstell-Möglichkeiten schier unendlich sind. Leider ist das Systemmenü und manche Einstellung nicht selbsterklärend, auch die eingebaute Hilfefunktion läßt den Anwender manchmal etwas ratlos zurück.

Fazit: eine digitalkamerahistorisch nicht uninteressante Kamera (weil einzige Pen mit Videosucher und Retro-Design), heutzutage zum ernsthaften Bildermachen dank eingebautem Stabilisator und exzellentem Sensor sehr gut geeignet.

Christian Zahn, Frühjahr 2021

Museum für alte Kameras sowie Fotogalerie:

http://www.ChrZahn.de

Dort auch Tipps zum Entwickeln von Farb- und SW-Dias

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 1.04.2021 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!