Spezifikationen

- Die 2010 vorgestellte Olympus µ-7000 ist 96 x 56 x 25 mm groß und wiegt 132 g.

- Der 1/2,33“ CCD-Sensor (6,2 x 4,6 mm) löst maximal 3968 x 2976 = 11,8 Megapixel auf (12,7 Megapixel Rohdaten). Der Pixelpitch beträgt 1,5µm. Mit der ISO-Automatik oder manuell sind 64 bis 1600 ASA einstellbar. AVI-Videos sind mit 640x480 Pixeln möglich. Bilder werden als JPEG auf xD-PictureCards (max. 2 GB) gespeichert. Ein Adapter für Micro-SD-Karten (bis 2 GB) wurde mitgeliefert.

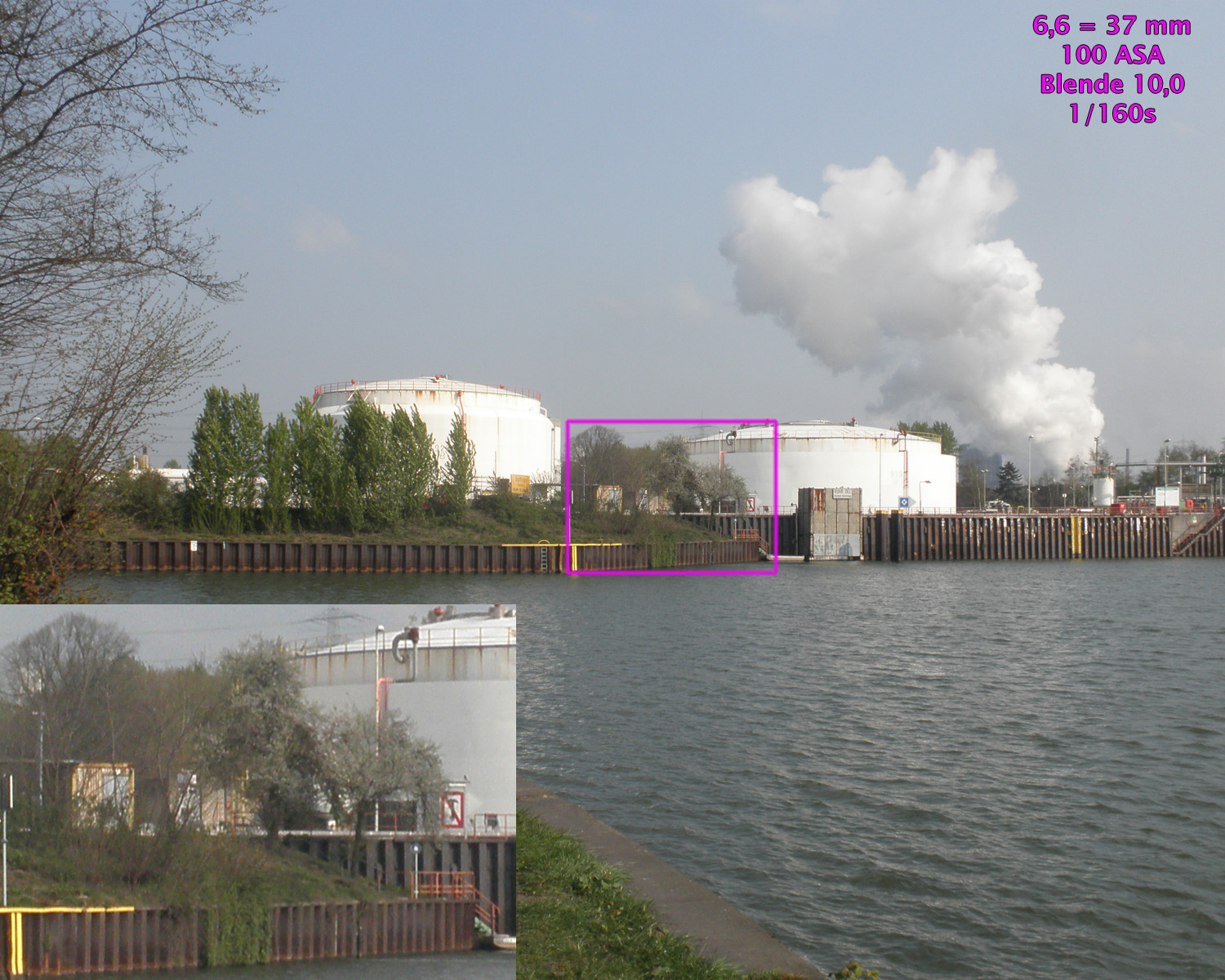

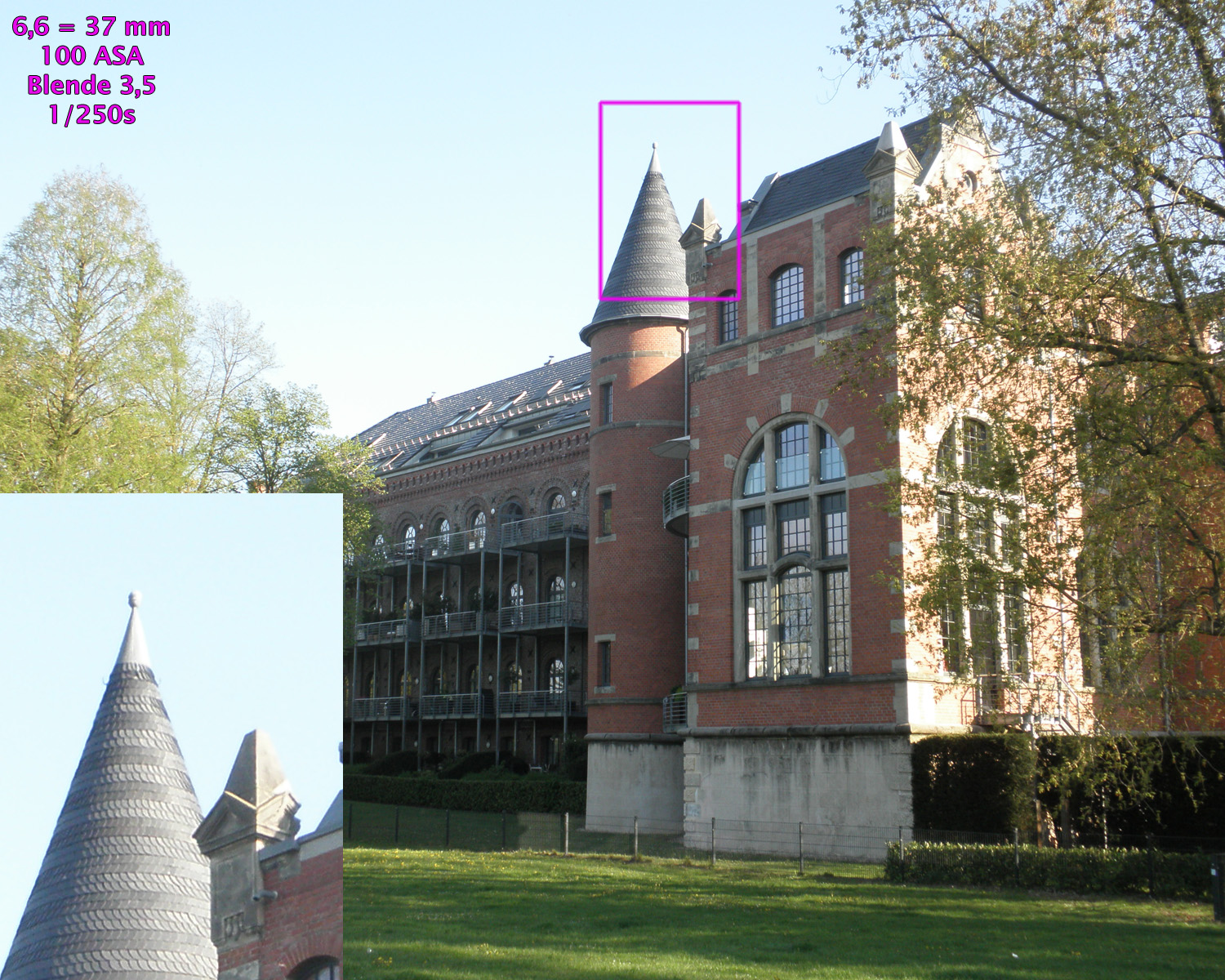

- Das Objektiv ist ein 6,6-46,2 mm/1:3,5-5,3 5-fach Zoom, die kb-äquivalente Brennweite beträgt 37-260 mm.

- Das Motiv wird über einen 3“ TFT LCD Monitor mit 230.000 Subpixeln angezeigt, der auch die Menüsteuerung übernimmt.

- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S) oder kontinuierlicher Autofokus (AF-S), Ermittlung durch Kontrasterkennung des Bildsensors

- Belichtungssteuerung durch Vollautomatik, Motivprogramme oder „Guide-Modus“, Matrixmessung oder Spotmessung, Belichtungszeiten 4s bis 1/2000 sek., Selbstauslöser mit 10 s Vorlaufzeit

- im Gehäuse integrierter Blitz mit ca. Leitzahl 5

- Weißabgleich automatisch oder manuell

- optische und digitale Bildstabilisierung

- Energieversorgung durch Lithium-Ionen-Akku

Besonderheiten

Viele Kameras von Olympus hießen „µ“ (=mju = griechischer Buchstabe m), die Abkürzung von griechisch „Mikrós“ = „klein“. Die Olympus µ-1 war eine filmbasierte Kompaktkamera mit fester 35mm Brennweite und Autofokus, als sie 1991 erschien, war sie für längere Zeit die kleinste AF-Kamera für die Kleinbildpatrone.

Die digitalen Kompaktkameras von Olympus hießen anfangs „Camedia“, erst um 2003 tauchte die Bezeichnung „µ“ für digitale Kompaktkameras auf, üblicherweise für „stylische“ Geräte (also mit von Olympus mit besonderem Design versehen).

Die µ-7000 ist eine Kompaktkamera. Der verwendete Akku LI-40B/LI-42B paßt in etliche andere Olympus Kameras, außerdem ist er baugleich mit dem Nikon EN-EL 10, dem Fuji NP-45 und dem Casio NP-80.

Das Objektiv beginnt mit eigentlich nicht mehr zeitgemäßen 37mm, üblich waren längst 28mm, einige Mitbewerber-Kameras hatten sogar schon 24mm als kürzeste Brennweite.

Als Speichermedium dienen xD-PictureCards (kompatibel mit allen Karten von 16 MB bis 2 GB).

Die xD-Picture-Card war der stabilere Nachfolger der von Olympus und Fuji eingesetzten SmartMedia-Karte, genau wie diese hat die Karte keinen eigenen Speichercontroller, dieser sitzt in der Kamera und beschreibt die Flash-Zellen direkt und kümmert sich auch um das Wear-Levelling.

Der Adapter für Micro-SD-Karten MASD-1 lag der Kamera bei, er kann nur in Kameras eingesetzt werden, die auf den Adapter vorbereitet sind; er hat eine spezielle Ecke, die das Einstecken in Kameras mit „normalem“ xD-PictureCard-Slot verhindert.

Der Adapter wurde auch einzeln für etwa 10 Euro verkauft, seine Rezensionen in Verkaufsportalen sind recht negativ, weil die Käufer irrtümlich annahmen, er passe in alle Kameras mit diesem Kartenfach und nicht nur in einige ausgewählte. Der Grund ist: Im Adapter befindet sich keine Elektronik, die die Schreib-Befehle für xD-PictureCards auf das SD-Protokoll umsetzt, sondern nur Leiterbahnen, die die Kontakte der micro-SD-Karte mit den Kontakten des Kartenfachs verbinden. Bei Erkennen des Adapters schaltet die Kamera von xD-PictureCard- auf SD-Karten-Schreib- und Lesebefehle um.

Der Gehäuseblitz ist fest eingebaut. Die Blitzbelichtungsmessung erfolgt TTL mittels Vorblitz.

Die Kamera hat recht viele Tasten und Knöpfe. Bei Benutzung werden einige davon durch eine LED hinterleuchtet. Neben dem Kameramenü für grundlegende Einstellung gibt es auch ein Quickmenu für diverse Aufnahmeparameter. Während der Aufnahme lassen sich recht umfangreiche Bildparameterangaben einblenden, darunter ein Gitter zum waagrechten Ausrichten der Kamera und ein Live-Histogramm.(Bild:OlympusMju7000-Tastenbeleuchtung)

Neben der Vollautomatik und etlichen üblichen Motivprogrammen (inkl. erklärendem Vorschaubild) gibt es auch einen „Beauty“-Modus, der Gesichter von Personen automatisch „schönrechnet“. Immerhin wird sowohl die korrigierte als auch die unkorrigierte Aufnahme gespeichert. Alle Menüs sind „animiert“, auch die Diaschau hat automatische Überblendeffekte. Selbst die sofortige Bildanzeige direkt nach der Aufnahme „klappt“ seitliche per Animation aus dem Display.

Der Kameraprozessor ist recht leistungsfähig, der Panoramamodus setzt die Aufnahmen bereits in der Kamera zusammen; dazu werden nacheinander 3 Einzelaufnahmen angefertigt mit grafischer Hilfestellung für den Übergangspunkt, optional funktioniert das mit einer Art „Fadenkreuz“, bei dessen Erreichen die Kamera das Bild automatisch aufnimmt. Die Qualität der zusammengerechneten Panoramas ist allerdings eher bescheiden, in den meisten Fällen sehe ich die Übergänge zwischen den Einzelaufnahmen deutlich.

Das Display ist nicht vor mechanischer Beschädigung geschützt, laut Aufdruck ist es ein „Hyper Crystal LCD“, aus heutiger Sicht sind 230.000 Subpixel nur grobgerastert.

Die Bildstabilisierung arbeitet zweifach: zum einen gibt es bewegliche Elemente im Objektiv, zum anderen einen „elektronischen“ Stabilisator, der vermutlich mit Bildbearbeitungstricks und Erhöhung der ASA-Zahl arbeitet.

Wie bei vielen Olympus-Digitalkameras gibt es im System-Menu einen Eintrag „Pixelkorrektur“, damit werden Hotpixel (dauerhaft leuchtende Bildpunkte) und Deadpixel („tote“ = defekte Pixel) erkannt und zukünftig herausgerechnet.

Für die USB- und die Video-Schnittstelle muß ein gerne verlorenes Spezialkabel benutzt werden, da sie zu einer Kombibuchse zusammengefaßt wurden. Der Mini-HDMI-Ausgang ist jedoch mit einer Normbuchse versehen.

Der UVP der Olympus µ-7000 betrug etwa 300 Euro. Ich erwarb mein Exemplar 2019 als „Beifang“ zusammen mit einer analogen Kamera-Ausrüstung.

Alle Aufnahmen entstanden bei 100 ASA, gespeichert als JPEG, bearbeitet mit Photoshop CS4. Die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. Schärfe, Verzeichnung, Vignettierung, Gradationskurve usw. wurde nicht bearbeitet, es sind also fast unveränderte Bilder „Out of the Cam“. In einige Beispiele sind 100%-Ausschnitte einmontiert.

Qualitäts- und sonstiger Eindruck

Das Gehäuse der Olympus µ-7000 ist größtenteils aus Kunststoff. Sichtbar metallisch ist nur die Frontseite aus hauchdünnem Aluminiumblech, die anderen metallisch glänzenden Teile sind lediglich verchromter Kunststoff. Es gab die Kamera auch in anderen Farben außer dem vorgestellten Silber, wobei nur die Frontseite eingefärbt wurde, die Rückseite blieb immer Schwarz.

Die Kamera gehört gemäß der Olympus-Selbsteinschätzung zur Klasse der „schöneren“ Kompaktkameras.

Die sicherlich objektivseitigen vorhandenen Bildfehler wie Verzeichnung und Vignettierung werden vermutlich durch den Bildprozessor weggerechnet, bei 37mm ist die Verzeichnung der JPEGs erstaunlich gering.

Bei höheren ASA-Zahlen rauscht der Sensor, worunter die Bildschärfe aufgrund des Kameraprozessoreingriffs leidet. 1600 ASA ist nur als Notbehelf zu sehen.

Die Bildqualität der µ-7000 ist heutzutage nicht als gut zu bezeichnen, was vermutlich auch am geringen Pixelpitch liegt. Bei kritischen Gegenlichtsituationen neigen helle Bildpartien zum „Ausbrennen“. Bei 12 Megapixeln und „Schönwetter“ ISO64/100 fehlt es bei 100%-Darstellung sichtbar an Schärfe sowie Details und es bereits leichtes Farbrauschen erkennbar. Außerdem blendet die Kamera in der Programmautomatik lieber auf Werte von 1:10 ab (was zu Unschärfe durch Beugungseffekte an den Blendenlamellen führt) statt die Belichtungszeit zu verkürzen und weiterhin mit Offenblende zu arbeiten.

Fazit: eine digitalkamerahistorisch uninteressante Kamera (weil Dutzendware), heutzutage zum ernsthaften Bildermachen nicht mehr geeignet.

Christian Zahn, Frühjahr 2021

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 15.05.2021 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!