Spezifikationen

- Die 2012 vorgestellte Panasonic Lumix DMC-G5 ist 120 x 83 x 71 mm groß und wiegt mit Akkus und Speicherkarte 396 g.

- Der 4/3“ LiveMOS-Sensor 17,3 x 13,0 mm (mFT) mit Pixelpitch 3,7µm löst maximal 4608 x 3456 Pixel = 16 Megapixel auf. (Rohdaten 18,3 Megapixel) Mit der ISO-Automatik oder manuell sind 160 bis 12800 ASA einstellbar. Full-HD-Videos sind möglich. Bilder werden als JPEG oder RW2 (RAW-Format) auf SD/SDHC/SDXC-Karten (max. ca. 256 GB) gespeichert.

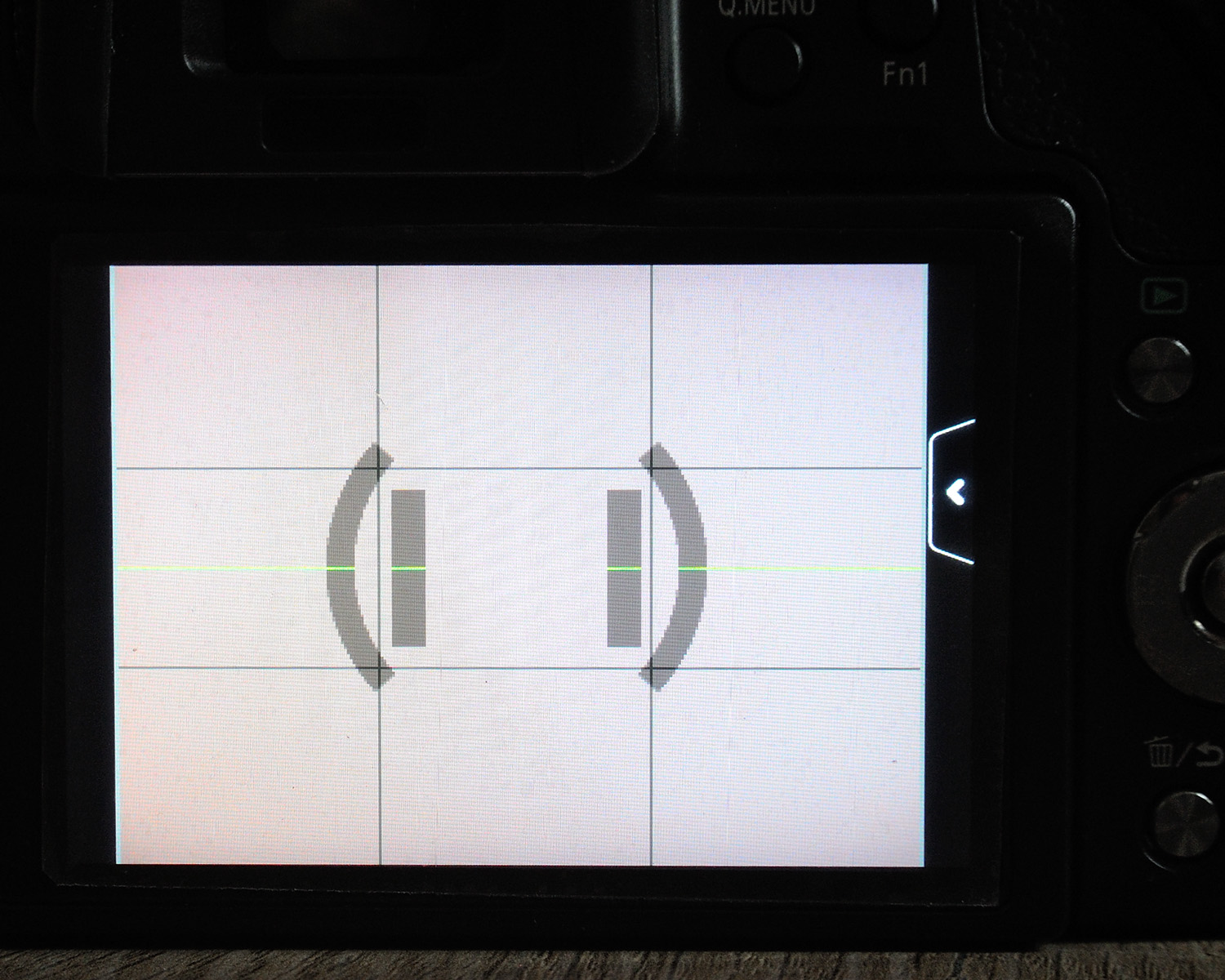

- Das Motiv wird über einen Videosucher mit 1,44 Millionen Subpixeln (entspricht 800x600 Farbtripeln) angezeigt, zusätzlich ist ein schwenk- und klappbarer 3“ TFT LCD Monitor mit 920.000 Subpixeln und Touch-Funktion vorhanden.

- Das Objektivbajonett ist das mFT (MicroFourThirds)

- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S) oder kontinuierlicher Autofokus (AF-C), Ermittlung durch Kontrasterkennung des Bildsensors, zusätzlich manuelle Einstellung mit Fokusunterstützung

- Belichtungssteuerung durch Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik oder manuellen Modus sowie diverse Motivprogrammen. 144-Zonen-Matrixmessung, mittenbetonte Integralmessung oder Spotmessung. Belichtungszeiten 60s bis 1/4000 sek., Selbstauslöser mit 10 s Vorlaufzeit

- manuell ausklappbarer Blitz mit Leitzahl 10 und den üblichen Funktionen: Ein/Aus, Automatik, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion, zusätzlich Norm-Blitzschuh mit TTL-Kontakten (System Olympus/Panasonic/Leica)

- Weißabgleich automatisch oder manuell mit diversen Vorwahlen wie Sonne, Wolken, Glühlampenlicht usw.

- Gehäuse ohne Bildstabilisierung (alle besseren Panasonic/Leica-Objektive haben eine eingebaute Stabilisierung)

- Energieversorgung durch Lithium-Akku

Besonderheiten

Die G5 ist der direkte Nachfolger der G3; in Japan gilt die 4 als Unglückszahl (so wie bei uns die 13), darum wurde eine Lumix G4 nicht gebaut.

"DMC“ im Namen dürfte für „Digital Media Camera“ stehen, Lumix hießen viele Panasonic-Digitalkameras. mFT des Objektivbajonetts bezieht sich auf die Sensorgröße von 17,3x13mm, was einer Sensordiagonale von vierdrittel Zoll entspricht, (1,33x25,4 Millimeter entsprechend 33,8 mm). Die wahre Sensordiagonale hat jedoch nur 21,6 mm.

Die Differenz zwischen beiden Maßen hat historische Gründe: Früher, als elektronische Fernsehkameras noch analog waren und eine lichtempfindliche Aufnahmeröhre statt digitalen Sensoren hatten, gab man deren Außendurchmesser an, die lichtempfindliche Fläche war immer etwas kleiner (Faktor ca. 0,65, siehe auch hier im Digicammuseum Link:https://www.digicammuseum.de/technik/bildsensoren/videoroehren/). Nach dem Übergang auf Kameras mit CCD-Sensoren und CMOS-Sensoren bleib man einfach bei der Größenangabe entsprechend der virtuellen Röhre, so wird z. B. ein Kompaktkamerasensor mit 1/2,3“ angegeben, was ca. 11 mm entspricht, der Sensor hat aber nur eine Abmessung von 6,2x4,6mm entsprechend 7,7 mm Diagonale.

Das Bajonett ist das mit der G1 eingeführte mFT-Bajonett, das auch von der Olympus OM-D-Serie und der Olympus-Pen-Serie verwendet wird. Die meisten Panasonic-mFT-Gehäuse haben keinen eingebauten Bildstabilisator, statt dessen ist er in den Panasonic/Leica-Objektiven verbaut. Olympus-mFT-Objektive lassen sich auch benutzten, haben aber keinen eingebauten Stabilisator, da dieser in den meisten Olympus-mFT-Gehäusen vorhanden ist.

Alte FourThirds-Objektive lassen sich per Adapter auch nutzen, unterliegen jedoch teilweise Einschränkungen beim Autofokus.

Im FT/mFT-Systemstandard ist vorgeschrieben, daß die Objektive Angaben zu Verzeichnung, Vignettierung und chromatischer Aberration zum Zeitpunkt der Aufnahme für die aktuell eingestellte Brennweite und Blende übermitteln, so daß die Kamera diese in den erzeugten JPEGs bereits unwiderruflich korrigieren kann bzw. diese Angaben als Parametersatz in das RAW einbettet, so daß RAW-Konverter diese Angaben automatisch übernehmen und umsetzen können. Die wirklichen Objektivfehler sind nur mit „freien Konvertern“ (z. B. Darktable, RawTherapee usw.) darstellbar, die diese Parametersätze auf Wunsch ignorieren.

Der Bajonettdurchmesser ist im Verhältnis zur Sensordiagonale recht groß, außerdem muß jedes Objektiv einen wesentlich größeren Bildkreis haben, als die Sensordiagonale es eigentlich erfordert. Darum lassen sich telezentrische Objektive recht einfach bauen (die Lichtstrahlen verlassen diese Objektive recht parallel, was für digitale Sensoren wesentlich besser ist als die schräg austretenden Strahlen aus den zuvor üblichen Weitwinkelobjektiven.

Die Bilder können als JPEG oder im Panasonic-RAW-Format RW2 aufgezeichnet werden. Als Speichermedium dienen SD/SDHC/SDXC-Karten. Ich habe 64 GB-Karten erfolgreich eingesetzt, die Grenze liegt weit darüber.

Der Sensor wurde von Panasonic selbst entwickelt und hergestellt, die Kamera vermutlich im chinesischen Panasonic-Werk in Xiamen, Provinz Fujian, gebaut. „Made in China“ steht auf dem Typenschild, bei den Vorgängern G1 bzw. G2 wurde der Herstellort noch extra aufgedruckt.

Es können diverse Bildstile auf die JPEGs angewandt werden (Panasonic bezeichnet sie als Filmsimulation), diese können vom Benutzer auch fein in vielen Bildparametern angepaßt werden, darunter Schärfe, Sättigung, Kontrast usw.

Die Kamera schreibt etliche interessante Details in die MakerNotes der EXIFs von RAW-Dateien, darunter: das Herstelldatum, die Kameraseriennummer, die meisten Bildparameter, die verstrichene Zeit seit dem Einschalten, ein Babyalter (sofern im Menu eingegeben), den Objektivnamen und die Objektiv-Seriennummer uvm.

In die EXIFs wird die Zahl der Auslösungen nicht geschrieben, sie läßt sich aber im System-Menu ablesen. Dieses Menü muß durch eine komplizierte Tastensequenz freigeschaltet werden. Aber Achtung: Wer nicht genau aufpaßt und die Reihenfolge der Bedienschritte nicht genau befolgt, landet im permanenten Servicemodus (gelbes Warndreieck beim Ausschalten), aus dem man nur sehr schwer wieder herauskommt, auch ein Reset aller Einstellungen hilft nicht dagegen, nur ein Service-Totalreset.

Die RAW-Dateien enthalten etwas mehr Pixel, als die meisten Konverter ausgeben, um Reservepixel des Randbereichs zur Korrektur der Objektiv-Verzeichnung nutzen zu können. Freie Konverter geben bis zu 3624 x 3472 statt der nominellen 4608 x 3456 Pixel Pixeln aus.

Die Stromversorgung erfolgt mit einem LiIon-Akku, der auch in einigen anderen Panasonic-Kameras benutzt wird.

Der Gehäuseblitz klappt nur manuell betätigt aus. Die Blitzbelichtungsmessung erfolgt TTL mittels Vorblitz. Zusätzlich ist ein Norm-Blitzschuh vorhanden mit TTL-Kontakten des Olympus/Panasonic/Leica-FT-Systems.

Das Kameradisplay ist beweglich montiert, es kann geschwenkt und verdreht werden. Es kann auch mit der Bildseite gegen das Gehäuse geklappt werden, dann ist es vor Beschädigung geschützt.

Die Umschaltung zwischen elektronischem Sucher und Monitor erfolgt entweder rein manuell oder durch einen Augensensor. Die Technik des Videosuchers stammt aus dem professionellen Broadcast-Bereich, eine 60 Mal je Sekunde zwischen Rot, Blau und Grün umschaltbare LED beleuchtet ein reflektierendes Display mit 800x600 Bildpunkten, das menschliche Auge sieht dann die drei Teilfarbbilder durch seine Trägheit als farbiges Bild. Lediglich bei schnellen Kameraschwenks oder bei Augenbewegungen erkennt man das Farbflimmern. Die in den technischen Daten genannten 1,4 Millionen Bildpunkte entstehen durch Multiplikation der wahren Bildpunkte mit den drei Farben.

Die Kamera hat viele Tasten, Hebel und Räder, aber erheblich weniger als noch die G1 bzw. G2. Das vordere Fingerrad ist durch einen Zoomhebel ersetzt, der die elektrisch in der Brennweite verstellten Video-Zooobjektive betätigt. Das hintere Daumenrad liegt etwas ungünstig an der Kameraseite, es kann auch gedrückt werden, um Funktionen auszulösen. Viele Tasten können per Systemmenü in ihrer Funktion verändert werden.

Auf dm Modusrad gibt es zwei Raststellungen für benutzerdefinierte Einstellungssätze, die „intelligente“ Automatik kann jederzeit durch Druck auf eine Tasteneingeschaltet werden, ist sie aktiv, leuchtet die Taste per LED hinterleuchtet blau auf. Per Menü können 23 Motivprogrammen und 14 kreative Bildeffekte angewählt werden.

Ein Quickmenu ermöglicht den schnellen Zugriff auf die meisten Aufnahmeparameter, der aktive AF-Punkt kann in der Größe eingestellt und seine Position durch das Steuerkreuz frei auf dem gesamten Sensor verschoben werden.

Für die USB- und die Videoschnittstelle sind Spezialkabel erforderlich, da sie zu einer Kombibuchse zusammengefaßt wurden, die HDMI-Buche hingegen entspricht der Norm. Eine Netzteilbuchse fehlt, statt dessen muß ein Akkudummy benutzt werden.

Die UVP der Lumix G5 betrug ca. 720 Euro ohne Objektiv. Ich erwarb das gezeigte Exemplar Anfang 2021 zusammen mit dem gezeigten bildstabilisierten G-Vario 14-42 Asph. Mega O.I.S. und allem Zubehör inkl. OVP für etwa 100 Euro, die Kamera hatte lediglich ca. 4000 Auslösungen beim Vorbesitzer machen müssen, Kamera und Objektiv waren fast neuwertig, nicht einmal der Tragegurt war montiert.

Alle Aufnahmen entstanden bei 160-800 ASA, gespeichert als RAW, konvertiert mit Adobe Camera Raw, bearbeitet mit Photoshop CS6. Die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. Als Objektiv diente das gezeigte Kit-Objektiv.

Qualitäts- und sonstiger Eindruck

Das Gehäuse der G5 besteht größtenteils aus Kunststoff mit einigen Metallteilen (Blitzschuh, Stativgewinde, Objektivbajonett). Die verwendeten Materialien sind noch gut erhalten, auch die Antirutsch-Beschichtungen „kleben“ noch nicht. Obwohl die Kamera recht klein ist, läßt sie sich dank der Griffwulst (in der der Akku steckt) gut einhändig bedienen.

Die Kamera gehört zur Klasse der spiegellosen Systemkameras, in der sie das gehobene Amateur-Segment bedient.

Der Sensor neigt fast überhaupt nicht zum „Ausbrennen“ der hellen Stellen. In den dunkleren Bildpartien rauscht er kaum sichtbar (bei 160 ASA), die Schatten können recht problemlos per EBV aufgehellt werden. Auch kritische Gegenlichtsituationen werden recht gut gemeistert.

Die Bildqualität der G5 ist auch heutzutage als gut zu bezeichnen, bei höheren ASA-Zahlen verlieren die JPEGs der Kamera allerdings durch den Entrausch-Algorithmus an Zeichnung. 1600 ASA sind noch durchaus erträglich, die maximalen 12800 ASA hingegen ein reiner Notbehelf. Bei 16 Megapixeln und „Schönwetter“ ISO100 gibt es an den Bildern nichts auszusetzen. Ich verwende die Kamera mit ISO-Automatik (begrenzt auf 800 ASA).

Die Bildqualität des gezeigten 14-42 Mega O.I.S paßt nicht zur Kamera, dieses Objektiv wurde im Jahr 2008 für die ersten 12-Megapixel-Lumix-Kameras gerechnet. Es ist an der Lumix G5 recht randunscharf bei allen Brennweiten, durch Abblenden läßt sich das etwas verbessern, jedoch nicht beheben. Der neugerechnete Nachfolger 14-42 Mega O.I.S II soll erheblich besser sein.

Mit einem mZuiko Digital ED 2,8/60mm hingegen macht die G5 sehr scharfe Aufnahmen.

Fazit: eine digitalkamerahistorisch recht uninteressante Kamera (weil eine von vielen mFT-Kameras), heutzutage zum ernsthaften Bildermachen gut geeignet. 16 Megapixel reichen meist völlig aus, der Videosucher ist detailscharf genug, das bewegliche Display ermöglicht Aufnahmen aus ungewöhnlichen Blickwinkeln.

Christian Zahn, Frühjahr 2021

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 10.12.2025 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!