Sterne — die sind immer da — und Nordlicht, Astrofotografie Herbst 2025

Klar, dass bei Sternfotografie Himmel der Himmel klar sein muss. Und die Nacht dunkel sein muss. Hört sich albern an, ist aber sofort nachvollziehbar, wenn man in Skandinavien im Sommer den Sternhimmel fotografieren will. Je nach Breitengrad habe ich in hellen südskandinavischen Sommernächten zwei bis vier Stunden genügende Dunkelheit. So ab Stockholm geht es im Sommer dann kaum noch bis garnicht — Stichwort Mitternachtssonne …

Für Nordlicht sollte der so genannte KP-Wert bei 5 und höher liegen. Aktuell habe ich aber festgestellt, dass je nach Lage auch ein KP von 4 reicht.

Dieser KP-Wert ist ein Maß für die Stärke geomagnetischer Störungen, ausgelöst durch den Sonnenwind, und wird auf einer Skala von 0 (sehr schwach) bis 9 (stark) angegeben. Je höher der KP-Wert, desto weiter südlich kann man Polarlichter beobachten:

- KP 0: Geringe geomagnetische Aktivität, keine Polarlichter sichtbar.

- KP 5 und höher: Starke geomagnetische Störungen, die Polarlichter in mittleren Breiten (wie Norddeutschland) sichtbar machen können.

- KP 9: Sehr hohe Aktivität, ein intensiver geomagnetischer Sturm liegt vor, der Polarlichter bis nach Süddeutschland und sogar nach Marseille sichtbar machen kann.

Als sicherer Startwert hat sich ein KP von 5 bewährt, ab dem es an meinem südschwedischen Ferienort Nordlichter geben kann. Tatsächlich reicht manchmal auch ein KP 4.

Als brauchbare, grobe Vorhersage hat sich der Aurora Forcast des Geophysical Institute der Universität Alaska Fairbanks erwiesen. Noch viel besser, wichtiger, ist die hervorragende App Polarlicht. Die trifft immer wieder auf die Stunde genau, was die Stärke und Sichtbarkeit angeht. Fürs Auffinden der Milchstrasse benutze ich die App Stellarium. Alles ausführlich im Erfahrungsbericht "Sommer 2025: Astrospielereien, Nordlicht und Sternschnuppen" beschrieben.

Jetzt nach der Tag- und Nachtgleiche, dem „richtigen“ Herbstbeginn um den 21. September also weitere Versuche.

Belichtung für den Sternhimmel inkl. Nordlicht

Gleich zum Start habe ich für mich die nicht totzukriegende so genannte 300er/500er Regel weggeräumt. Schreibt da einer vom anderen ab? Es wird dadurch nicht richtiger … Laut dieser Regel wird die Zahl 300 bzw. 500 durch die eingesetzte Brennweite x Cropfaktor geteilt, was die Belichtungszeit für den Sternhimmel ergibt. Für 14 mm Brennweite Vollformat wären das 300/14=21 Sekunden bzw. 500/14=36 Sekunden. Sicherer Garant für verschmierte, unansehnliche Sterne.

Immerhin war die ISO-Angabe in einem YouTube Video, wo auch wieder die falsche 500er "Regel" propagiert wurde, realistisch: 3.200 bis 6.400. Und der Vorschlag, den automatischen Weißabgleich zu deaktivieren und feste 4.200 K einzustellen. Was ich erfolgreich probiert habe. Ob das jetzt so viel besser als automatischer Weißabgleich war, habe ich nicht getestet …

Die Idee im Youtube-Video, leicht abzublenden, kann ich nachts je nach Objektiv wenig gebrauchen. Mein SIGMA AF 14mm 1:3.5 sowie das 7Artisans 4mm F:2.8 zur Fuji X bleiben bei Offenblende! Nur das aktuell nicht eingesetzte 7Artisans 24mm F1:1.4 (Nikon Z DX) sowie das TTArtisan 2/7,5 mm (Nikon Z DX) blende ich um eine Stufe ab.

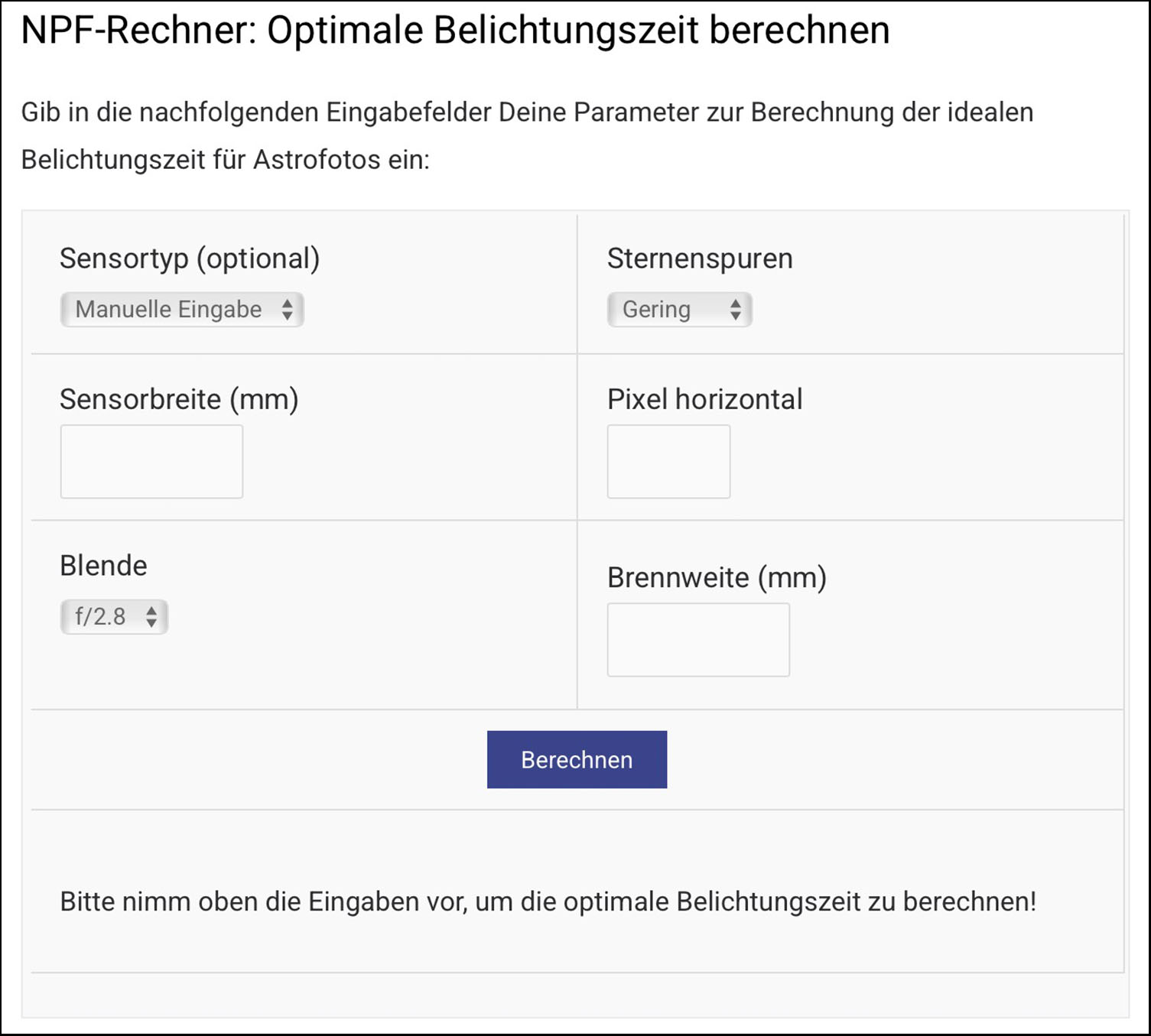

Nicht besser als die meiner unmaßgeblichen Meinung nach total verkehrte 300er/500er Regel ist der NPF-Rechner: Optimale Belichtungszeit für Astrofotos auf Knopfdruck berechnen.

Denn auch hier werden viel zu lange Belichtungszeiten errechnet.

Der NPF-Rechner kalkuliert für mein SIGMA AF 14mm 1:3.5 auf der 24 MP Nikon Z6 für "Sternenspuren keine" 10,8 s Belichtungszeit. Bei "Sternenspuren gering" 21,6 s und bei "Sternenspuren moderat" sogar 27 s.

Tatsächlich belichtet habe ich bei Offenblende und ISO 6.400 6 – SECHS – Sekunden! Siehe unten …

Für das 7Artisans 4mm F:2.8 Fisheye auf der 16 Megapixel 15x23 mm Halbformatsensor Fuji X-E2 bekäme ich diese Belichtungszeiten:

- "Sternenspuren keine" 30,3 s

- "Sternenspuren gering" 60,7 s

- "Sternenspuren moderat" 75,8 s

Völlig daneben! Belichtet habe ich bei Offenblende und ISO 6.400 13 s! Siehe unten.

Wenn ich meine Brennweiten und Belichtungszeiten zusammenrechne, lande ich bei einer

85-geteilt-durch-Brennweite x Cropfaktor-Regel!

85 : 14 mm = 6 s

85 : 4 mm x Crop 1,5 = 14 s

Das passt!

Und die Empfindlichkeiten?

Je nach Lichtstärke/Blende probieren mit ISO 3200, ISO 6.400. Vielleicht auch mal mit ISO 1.600

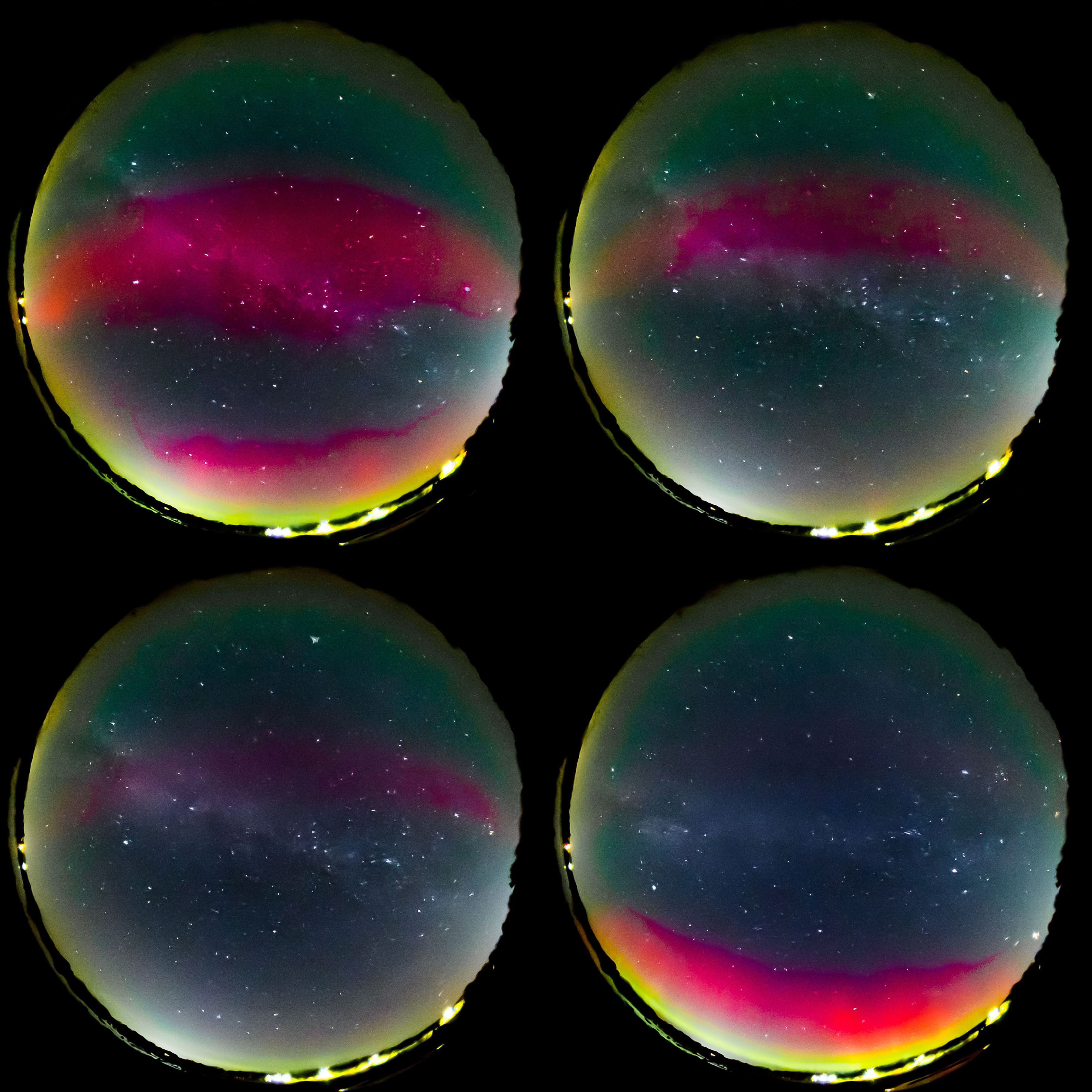

Wie oben bereits geschrieben fürs SIGMA AF 14mm 1:3.5 auf der Nikon Z6 6 s Belichtungszeit, ISO 6.400. Natürlich fest vom Stativ. Dank des mittlerweile erworbenen Nachbau-Akkuteils hat die Z6 5 h 30 min durchgehalten. Um sie am Morgen bestens "durchgeeist" vorsichtig aufzutauen. Es hatte in der Nacht Minus 5 Grad! Gestartet hatte ich die Interwallschaltung von Hand, Interwall 9 Sekunden. Rohdateneditierung und Skalierung im Batch auf Full HD mit Lightroom. Die Skalierumg auf 1.920 x 1.080 Pixel, weil aus den Einzelfotos ein Timelapse-/Zeitraffervideo generiert wurde. Mit TLDF. Die finale Videofertigstellung samt Musik mit Movavi Video Editor.

Das Stativ stand bereits an der vormittags ausgewählten Position. Der Kugelkopf samt Fuji exakt waagrecht ausgerichtet. Dann wurde die Fuji wieder demontiert, um sie später noch im Hellen an die exakte Position zu schrauben. Intervallstart war 22.00 Uhr, Interwalldauer jeweils 15 Sekunden. Leider hat die Energie trotz stärkerem Akku — 1500 mAh statt 1000 mAh — bei den minus 5 Grad Temperaturen nur knapp 2 Stunden gereicht :-(

Hier das Ganze der aus den 245 Einzelbildern zur Demonstration als Kurzvideo ohne Musik generiert.

Farblich habe ich sicher etwas übertrieben ;-) Und dazu noch diese merkwürdige Trübung in der Bildmitte. Bis endlich der Groschen fiel: Mensch, das ist doch die Milchstrasse! Aber auch dieses Video zeigt, dass es zwischen der Nordlicht-Aktivität immer wieder Pausen gibt. Wo gar nichts passiert.

„Ich würde gerne mal ein Nordlicht sehen …“ ist gelegentlich im Bekannten-/Verwandtenkreis zu hören. Ja, aber …

Viele Unbedarfte haben vom Nordlicht eine total falsche Vorstellung! Das heißt trotz guter Vorhersagungsmöglichkeiten noch lange nicht, dass man es mit dem bloßen Auge auch erkennt. Was da im Internet gezeigt wird, ist so gut wie IMMER nachbearbeitet! Und: Die Kamera und auch das gute Smartphone sehen viel mehr, als das menschliche Auge. Und der Kamera ist es egal, stundenlang vom Stativ aus per Timer und Intervall-Schaltung gesteuert, in den Himmel zu starren ;-) Um während etlicher Stunden – solange Akkus und Speicherkarte mitmachen – ein Foto nach dem anderen in festgelegten Zeitabständen aufzunehmen.

Ich liege in dieser Zeit im Bett und schlafe ;-)

Was natürlich nur funktioniert, wenn die Kamera diebstalsicher auf sicherem, nicht einsehbarem (Privat) Gelände steht! Die bis zu 2000 Fotos kontrolliert der Fotograf dann am nächsten Tag. Ist Nordlicht drauf oder eben nicht. Soviel zu „Ich würde gerne mal ein Nordlicht sehen …“

Bisher immer vernachlässigt, viel zu wenig Beachtung geschenkt: Beschlagen der Frontlinse

Solange es "nur" um ein paar Einzelaufnahmen geht, ist der Fotograf ja vor Ort, an der Kamera. Und kann die Frontlinse des Objektivs kontrollieren. Aber was ist, wenn die Kamera erst Stunden später unbeaufsichtigt starten soll, um per Intervallschaltung in festgelegten Abständen über Stunden ein Foto nach dem anderen aufzunehmen, um diese Fotos am nächsten Tag zur einem Zeitraffervideo (Timelapse) oder Sternspurenbild (Startrails) zu kombinieren.

Ich hatte nie vor die Nacht/Stunden neben der Kamera auf dem Stativ zu verbringen und habe mich immer erfolgreich auf den Timer und die Intervallschaltung der jeweiligen Kamera verlassen.

Aber

Woher sollen Timer und Intervallschaltung wissen, wann sich die Temperatur so ändert, dass die logischerweise ungeschützte Frontlinse beginnt zu beschlagen. Die Kamera wurde bei Tageslicht, in der Dämmerung aufgestellt und auf dem Stativ ausgerichtet. Der Fotostart wurde auf sagen wir 22.30 Uhr programmiert. Den Rest der Kamera kann man mit Folie regendicht verpacken, aber die Objektiv-Frontlinse? Die muss ja frei bleiben.

Was tun?

Bevor es auf den Herbsttrip ging, wurden verschiedene Antibeschlagmittel geordert – nebenstehendes Bild –, um selbige auszuprobieren. Statt des profanen kleinen Tropfen Geschirrspülmittels vorsichtig mit sauberen Fingern auf der Frontlinse verteilt. Bilden sich Tropfen, die idealerweise ablaufen, oder ist das Ganze ziemlich sinn- und erfolglos?

Qualitäts- und sonstiger Eindruck

Alles gezeigt und ausführlich beschrieben … Wichtigste Erkenntnis

Die 85er Regel

85 geteilt durch Brennweite x Cropfaktor gleich Belichtungszeit

Je nach Objektivlichstärke Offenblende oder max eine Stufe abgeblendet. ISO-Empfindlichkeiten 3.200 bis 6.400. In Ausnahmefällen ISO 1.600. Das muss probiert werden, wozu man ja nicht die ganze Nacht aufbleiben muss ;-)

Ralf Jannke, Oktober 2025

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Ralf Jannke |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 28.10.2025 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!