Nikon Z5 Autofokus-Fremdobjektive Pentax Anschluss

In diesem Erfahrungsbericht geht es um vier etwa 25-35 Jahre alte Autofokusobjektive adaptiert an die spiegellose 24-Megapixel-Systemkamera Nikon Z5.

Die Asahi Optical Corporation (deren Kameras unter dem von Pentacon Dresden erworbenem Markennamen Pentax {PENtaprisma conTAX} vertrieben wurden) hatte als einer der letzten Spiegelreflexkamerahersteller erst im Jahr 1975 das universelle, weil lizenzfreie M42-Gewinde aufgegeben und ein eigenes Bajonett eingeführt. Dieses hieß nach der ersten Kamera, die es verwendete, dann einfach PK bzw. Pentax-K-Bajonett. Asahi lizensierte dieses Bajonett bereitwillig an andere Hersteller (für Objektive UND Gehäuse!), so daß in der Folge unzählige Anbieter mit diesem Bajonett auf dem Markt erschienen.

1987 erweiterte Pentax das Bajonett um die Autofokus-Funktion, wie bei Nikon bleiben aber alte manuelle Objektive weiterhin an den AF-Kameras nutzbar und an alten manuellen Gehäusen sind die meisten AF-Objektive benutzbar. Die erste AF-Kamera war die Pentax SFX, die ein heutzutage etwas ungewöhnlich erscheinendes Design hat, die sie die erste Spiegelreflexkamera mit eingebautem Blitz war: im Pentaprisma-Sucherhöcker sitzt ein ausklappbarer Miniblitz, der TTL-Blitzschuh hingegen an der rechten Kameraseite hinter dem Auslöser.

Der Autofokusantrieb erfolgt durch einen im Kameragehäuse eingebauten Motor, die Kupplung ist ähnlich wie bei Nikon oder Minolta eine „Schraubenzieher-Klinge“, die in einen drehbaren Schlitz des Objektivs eingreift.

Im Kameragehäuse sind im Bajonettring außerdem elektrisch isolierte Kontakte eingelassen, am Objektiv sind elektrisch isolierte bzw. leitende Stellen angebracht. Die fünf Kontakte (im Bild ohne Bezeichnung) codieren über einen 5-Bit-Code die größte Objektivblende sowie die kleinstmögliche Blende. Ein weiterer Kontakt ist mit einem am Objektivblendenring angebrachtem Schalter verbunden, der der Kamera mitteilt, daß das Objektiv auf die kleine Blende gestellt wurde. Ist dies der Fall, kann an der Kamera Zeit-, Blenden- und Programmautomatik eingestellt werden, die Blendensteuerung erfolgt durch die Kamera, indem sie den Blendenbetätiger mehr oder weniger weit bewegt und somit die Objektivblende auf den von ihr vorgewählten Wert schließt.

Die Adapter für das Pentax-Bajonett auf spiegellose Systemkameras haben diese Kontakte nicht und benötigen sie auch gar nicht, da sich bei fast allen AF-Objektiven für Pentax-Kameras die Blende am Blendenring des Objektivs einstellen läßt (ausgenommen die nach 2005 hergestellten Objektive für Pentax APS-C-Digitalkameras). Bei manchen Adaptern ist darum ein verstellbarer Blendenring eingebaut, allerdings ohne Markierung. Der hier gezeigte Adapter hat einen solchen Einstellring, er kann auch benutzt werden, um bei Offenblende präzise scharfzustellen und vor der Aufnahme abzublenden, ohne den Objektiv-Blendenring verstellen zu müssen.

Drei der gezeigten Objektive stammen von Sigma, einem Hersteller von Objektiven und Kameras, der 1961 in Tokio gegründet wurde und inzwischen in Kawasaki (Provinz Kanagawa) beheimatet ist. Sigma baute zu Anfang Objektive als OEM-Hersteller und unter eigenem Namen, dann auch eine Autofokus-Spiegelreflexkamera für Kleinbildfilme, inzwischen stellt das Unternehmen auch Digitalkameras her, die vor allem durch den Einsatz des Foveon-Sensors mit drei lichtempfindlichen Schichten übereinander bekannt wurden. Ralf Jannke hat die digitale SD9 hier bereits gezeigt.

Cosina AF Zoom 1:3,5-4,5/19-35 mm MC

Dieses Objektiv habe ich bereits an der APS-Kamera Pentax K-x mit 12 Megapixeln ausprobiert, jetzt erfolgt der Test am digitalen Vollformat.

Das Objektiv ist in Japan gefertigt worden, es wurde auch als „Soligor“ usw. verkauft. in einer Version für Minolta AF habe ich es ebenfalls, dieses ist optisch völlig gleichwertig. Laut Seriennummer wurde mein Cosina-Exemplar im Jahr 1993 gefertigt.

Das gezeigte Objektiv hat eine Springblende mit 6 Blendenlamellen. Mein Exemplar hat eine etwas „falsch“ gehende Lamelle, darum ist die Öffnung nicht exakt rund. (Dieser Fehler scheint systematisch zu sein, auch mein Minolta-Soligor-Exemplar hat dieses Problem.) Die Länge beträgt ca. 85 mm, der Durchmesser ca. 69 mm und es wiegt etwa 330 Gramm. Beim Zoomen verändert es die Länge nur unwesentlich.

Im Inneren ist vermutlich nicht viel Metall eingebaut, auch der äußere Tubus ist nur aus Kunststoff. Der Zoomring ist griffig, weil mit geriffeltem Gummi überzogen, der manuelle Fokusring dreht auch bei automatischer Scharfstellung immer mit, sein Einstellweg ist mit ca. 45° viel zu kurz für eine sichere manuelle Fokussierung.

Passend zur jeweiligen Kamera gab es das Objektiv in Schwarz und dem gezeigten Silber. In der Objektiv-Bezeichnung wird auf die Mehrschichtvergütung „MC“ = „Multicoating“ hingewiesen, obwohl das damals bereits völlig normal war.

Dem Blendeneinstellring merkt man an, daß er möglichst in der „A“ = Automatikstellung verbleiben soll, er rastet dort ein und ist recht hakelig.

Die Streulichtblende wird per Bajonett eingerastet, der Filter bleibt also frei zugänglich. Leider rotiert er beim Fokussieren mit, was den Polfiltereinsatz schwieriger macht. Die Streulichtblende gehörte zum Lieferumfang. Da sie ebenfalls beim Scharfstellen dreht, kann sie keine „Blütenform“ haben, sondern ist nur rund und darum nicht sonderlich wirkungsvoll.

Das Objektiv liefert keine besonders gute Schärfe, es kann den Sensor der Z5 bei weitem nicht ausreizen. Bei Offenblende ist das Cosina 19-35 über die gesamte Bildfläche unscharf. Die Bildmitte ist bei allen Brennweiten auch bei Blende 8-11 erheblich schärfer als die Bildränder, in den Bildecken ist das Objektiv an der Z5 bei 19mm eigentlich unbrauchbar, es dürfte dort auf analogem Film besser gewesen sein. Bei 35mm werden die äußerten Ecken etwas besser, aber nicht gut.

Auch die chromatische Aberrationen sind bei allen Blenden und Brennweiten sichtbar, abgeblendet werden sie lediglich geringer.

Das Objektiv verzeichnet besonders am „kurzen“ Ende recht deutlich, aber für ein solch preiswert gebautes Superweitwinkelzoom relativ wenig. Allerdings konnte früher dieser Fehler bei Aufnahme auf Film auch gar nicht korrigiert werden, darum mußten sich die Objektivhersteller Mühe geben, optische Bildfehler bereits im Objektivdesign zu beseitigen und nicht erst später im Bildprozessor der Kamera nach der Aufnahme geraderechnen zu lassen.

Sigma Zoom 1:3,8-5,6/28-105 UC-III

Das Objektiv ist in Japan gefertigt worden (Lens Made in Japan, was normalerweise darauf hinweist, das nicht nur die optischen Elemente in Japan gefertigt wurden, sondern das Objektiv auch dort montiert wurde). in einer Version für Nikon AF habe ich es ebenfalls, dieses ist optisch völlig gleichwertig.

„UC-III“ in der Typenbezeichnung meint „Ultra-Compact“ in der dritten Version dieses Sigma-Objektivs. Die erste Generation dieses mit einem sehr beliebten Brennweitenbereich ausgestattetem Zooms erschien bereits kurz nach dem Aufkommen von Autofokuskameras, einige Modelle wurden damals auch mit manuellem Fokus und Anschluß für z. B. für Contax-Kameras gebaut. Die UC-III-Generaton ist kurz vor dem Ende der analogen Kamera-Ära um 2000 herum erschien.

Das gezeigte Objektiv hat eine Springblende mit 6 Blendenlamellen. Die Länge beträgt ca. 74 mm, der Durchmesser ca. 71 mm und es wiegt etwa 300 Gramm. Beim Zoomen verändert es die Länge um ca. 30mm, beim Scharfstellen bleibt es dank Innenfokussierung gleichlang.

Im Inneren ist vermutlich nicht viel Metall eingebaut, auch der äußere Tubus ist nur aus Kunststoff. Sichtbar aus Metall ist nur das Bajonett, der Blendenschließhebel und Teile der hinteren Objektivfassung. Der Zoomring ist griffig, weil mit geriffeltem Gummi überzogen, der manuelle Fokusring dreht auch bei automatischer Scharfstellung immer mit, sein Einstellweg ist mit ca. 30° viel zu kurz für eine sichere manuelle Fokussierung, außerdem verstellt er sich typisch für ein AF-Objektiv viel zu leicht.

Dem Blendeneinstellring merkt man an, daß er möglichst in der „A“ = Automatikstellung verbleiben soll, er rastet dort ein und ist recht hakelig. Die manuellen Blendenwerte rasten teilweise in ganzen, teilweise in halben Stufen.

Die Streulichtblende wird per Bajonett eingerastet, der Filter (58mm) bleibt also frei zugänglich. Er beim Fokussieren nicht mit, was den Polfiltereinsatz einfach macht. Die Streulichtblende gehörte zum Lieferumfang. Da sie beim Scharfstellen nicht rotiert, hat sie eine „Blütenform“ und ist darum wirkungsvoll.

Das Objektiv liefert bei Offenblende keine besonders gute Schärfe, vor allem die Bildränder sind unscharf, das 28-105 UC-III kann den Sensor der Z5 auch auf etwa 5,6-8 abgeblendet nicht ausreizen. Auch die chromatische Aberrationen sind bei allen Blenden und Brennweiten nur wenig sichtbar, abgeblendet werden sie fast völlig beseitigt. Das berüchtigte „Corner Smearing“ tritt an der Z5 von 28-35mm deutlich sichtbar auf, auch bei Blende 11 verschwindet es nicht vollständig.

Das Objektiv verzeichnet besonders am „kurzen“ Ende recht deutlich, aber für ein solch preiswert und klein gebautes Zoom mit relativ großem Brennweitenbereich relativ wenig. Allerdings konnte früher dieser Fehler bei Aufnahme auf Film auch gar nicht korrigiert werden, darum mußten sich die Objektivhersteller Mühe geben, optische Bildfehler bereits im Objektivdesign zu beseitigen und nicht erst später im Bildprozessor der Kamera nach der Aufnahme geraderechnen zu lassen.

Es hatte einen Neupreis von etwa 400 DM, was z. B. im Vergleich zum AF-Nikkor 28-105 sehr preiswert war, das weit mehr als das Doppelte kostete. Heutzutage bekommt man das Sigma für etwa 5 bis 50 Euro je nach Bajonettanschluß, Lieferumfang und Zustand.

Sigma Zoom 1:3,8-5,6/28-200 UC aspherical

Das Objektiv ist in Japan gefertigt worden (Lens Made in Japan). „UC“ in der Typenbezeichnung meint „Ultra-Compact“, also ein klein und leicht gebautes Objektiv. „aspherical“ in der Typenbezeichnung weist auf mindestens eine solche Oberfläche einer Linse hin. Das 28-200 UC wurde von nur 1996 bis 1998 gebaut, danach erschien eine optisch überarbeitete Version.

Die Objektivklasse 28-200 wurde von engagierten Amateuren in Foren gerne als „Suppenzoom“ bezeichnet, weil Tamron sein Objektiv dieser Klasse als „Superzoom“ titulierte, die optischen Eigenschaften dieser Objektive jedoch keineswegs „Super“ sind. Eine andere abfällige Bezeichnung ist „Flaschenboden“, weil durch einen solchen fotografiert auch keine guten Aufnahmen erzeugt werden können. Bei Fotoeinsteigern war diese Objektivklasse hingegen als „Reiseobjektiv“ recht beliebt, weil man nur eine Kamera und ein Objektiv mitnehmen mußte und trotzdem vom Weitwinkel bis zum starken Tele alles dabei hatte. Da die Ansprüche an die Aufnahmen damals nicht so hoch waren, weil meist auf Farbnegativfilm fotografiert wurde und oft nur Abzüge in der Größe 10x15 cm gemacht wurden, reichte die Abbildungsleistung dafür auch aus. Passend zu den silbernen Amateur-Spiegelreflexgehäusen wurde das 28-200 UC auch in einer teilweise silberfarbigen Fassung angeboten.

Das Objektiv hat eine Springblende mit 6 Blendenlamellen. Die Länge beträgt ca. 77 mm, der Durchmesser ca. 77 mm und es wiegt etwa 460 Gramm. Beim Zoomen verändert es die Länge um ca. 49 mm, beim Scharfstellen wird es ca. 4mm länger.

Im Inneren ist vermutlich nicht viel Metall eingebaut, auch der äußere Tubus ist nur aus Kunststoff. Sichtbar aus Metall ist nur das Bajonett, der Blendenschließhebel und Teile der hinteren Objektivfassung. Der Zoomring ist nicht sehr griffig, weil er nur mit sehr wenig geriffeltem Gummi überzogen ist, außerdem ist er recht schwergängig. Der manuelle Fokusring dreht auch bei automatischer Scharfstellung immer mit, sein Einstellweg ist mit ca. 45° viel zu kurz für eine sichere manuelle Fokussierung, außerdem verstellt er sich typisch für ein AF-Objektiv viel zu leicht.

Dem Blendeneinstellring merkt man an, daß er möglichst in der „A“ = Automatikstellung verbleiben soll, er rastet dort ein und ist recht hakelig. Die manuellen Blendenwerte rasten teilweise in ganzen, teilweise in halben Stufen.

Die Streulichtblende wird per Bajonett eingerastet, der Filter (72mm) bleibt also frei zugänglich. Leider rotiert er beim Fokussieren mit, was den Polfiltereinsatz schwieriger macht. Die Streulichtblende gehörte zum Lieferumfang (leider fehlt sie mir aber). Da sie beim Scharfstellen rotiert, kann sie keine „Blütenform“ haben, sondern ist nur rund und darum nicht sonderlich wirkungsvoll.

Das Objektiv liefert bei Offenblende keine besonders gute Schärfe, die Bildränder sind sehr unscharf und die Bildmitte nur halbwegs scharf, das 28-200 UC kann den Sensor der Z5 auch auf 8-11 abgeblendet überhaupt nicht ausreizen. Die chromatische Aberrationen sind bei allen Blenden und Brennweiten nur wenig sichtbar. „Corner Smearing“ tritt an der Z5 von 28-35mm deutlich sichtbar auf, auch bei Blende 16 verschwindet es nicht.

Bei 28mm verzeichnet das Objektiv für ein Zoom mit großem Brennweitenbereich sehr wenig, dieser Bildfehler dürfte bei den wenigsten Motiven stören. Allerdings konnte früher dieser Fehler bei Aufnahme auf Film auch gar nicht korrigiert werden, darum mußten sich die Objektivhersteller Mühe geben, optische Bildfehler bereits im Objektivdesign zu beseitigen und nicht erst später im Bildprozessor der Kamera nach der Aufnahme geraderechnen zu lassen.

Heutzutage bekommt man das Sigma für etwa 5 bis 50 Euro je nach Bajonettanschluß, Lieferumfang und Zustand.

Wer Lust auf einen Vergleich hat, Ralf Jannke hat ein 8 Euro 28-200 mm Tamron vom Flohmarkt auf der 12 Megapixel Halbformat (APS-C-Sensor) Fuji S3 Pro und auf der 24 MP Vollformat Nikon Z6 ausprobiert …

Fazit

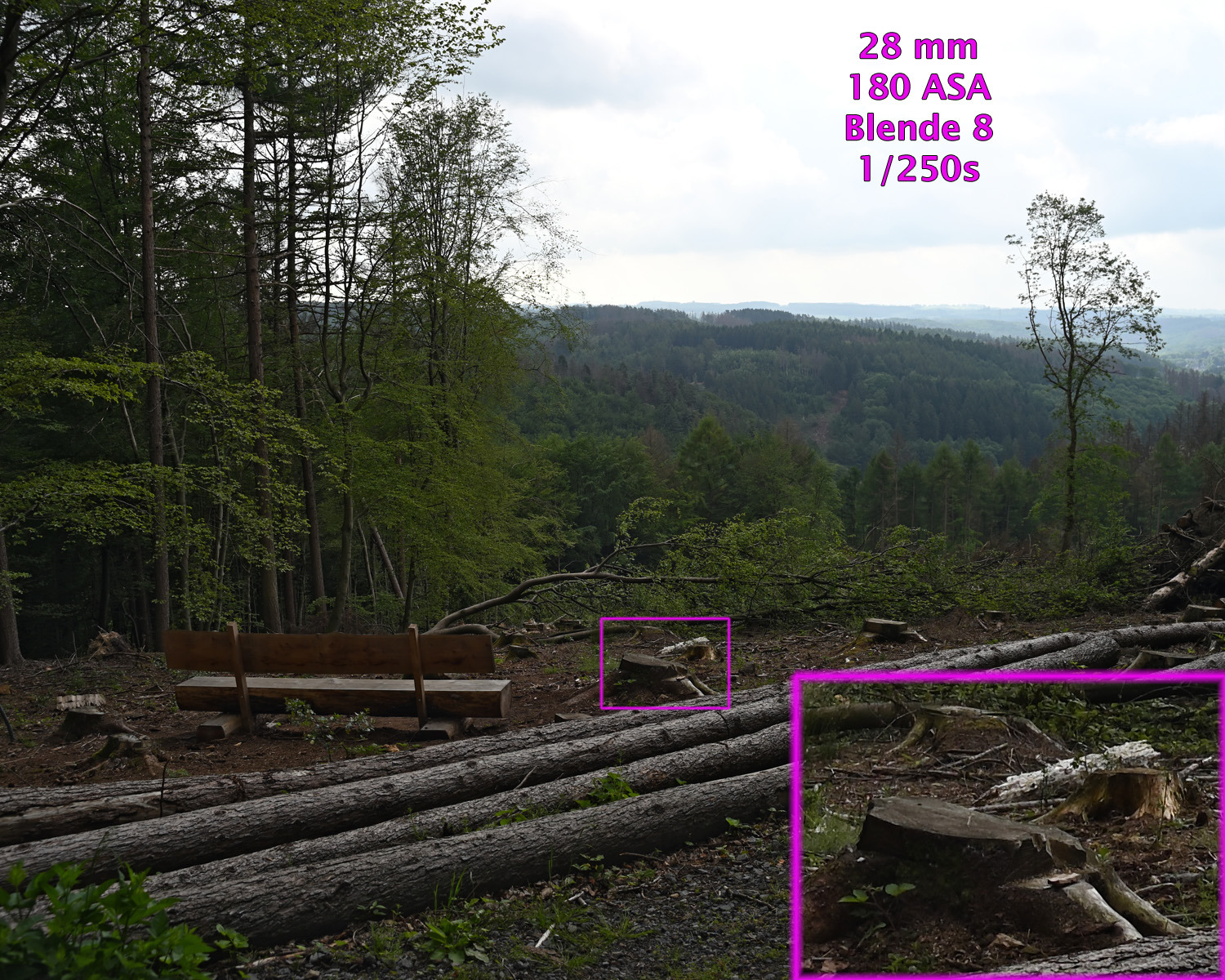

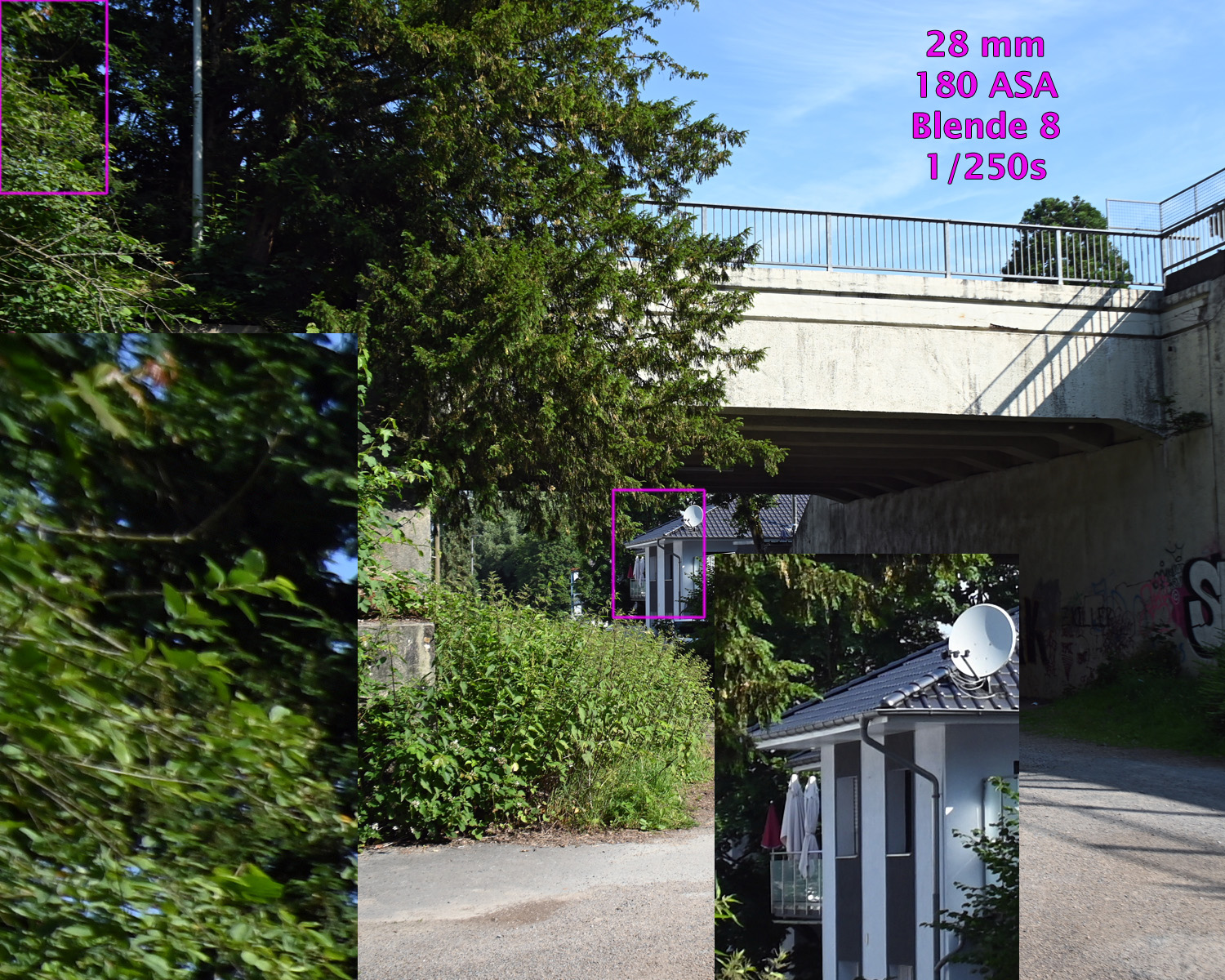

Alle Aufnahmen entstanden freihand bei ASA-Automatik, Zeitautomatik, mit eingeschaltetem Bildstabilisator und bei Blende 8-11, gespeichert als NEF, gewandelt mit Nikon Capture NX-D und bearbeitet mit Photoshop CS6. Bildausschnitt, Helligkeit, Farben, Lichter / Schatten sowie Schärfe wurden korrigiert, die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. In alle Aufnahmen sind 100%-Ausschnitte vergrößert einmontiert.

Alle gezeigten Objektive werde ich an der Z5 nicht mehr verwenden. Erwartungsgemäß sind die alten Zooms meinen Festbrennweiten in allen Belangen unterlegen. Außerdem lassen sie sich manuell nur sehr schwer fokussieren, weil die Einstellwege zu kurz sind und die Fokusringe sich selbst verstellen.

Christian Zahn

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 30.01.2023 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!