Olympus Camedia C-2500L Praxisbericht von Christian Zahn

Ralf Jannke hat die C-2500 bereits vorgestellt, hier meine Eindrücke von dieser sammlungshistorisch interessanten digitalen Spiegelreflex-Kamera.

Spezifikation

- Die Oktober 1999 vorgestellte Olympus Camedia C-2500L ist 109 x 80 x 128 mm groß und wiegt mit Batterien und Speicherkarte 600 g.

- Der 2/3“ CCD-Sensor (8,8 x 6,6 mm) löst maximal 1712 x 1368 Pixel = 2,34 Megapixel auf. Der Pixelpitch beträgt 4,8µm. Mit der ISO-Automatik oder manuell sind 100 bis 400 ASA einstellbar. Videos sind nicht möglich. Bilder werden als JPEG oder TIFF auf SmartMedia-Karten (max. 128 MB) oder Compact-Flash-Karten (max ca. 4 GB) gespeichert.

- Das Objektiv ist ein 9,2-28mm/1:2,8-3,9 3-fach Zoom, die kb-äquivalente Brennweite beträgt 36-110 mm.

- Das Motiv wird über einen Spiegelreflexsucher angezeigt. Zusätzlich ist ein 1,8“ TFT LCD Monitor mit 122.000 Subpixeln angezeigt, der auch die Menüsteuerung übernimmt. Live-View ist nicht möglich. Zusätzlich ist ein LCD-Status-Schulterdisplay vorhanden.

- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S), kontinuierlicher Autofokus (AF-S) oder manueller Fokus, Ermittlung durch Kontrasterkennung des Bildsensors

- Belichtungssteuerung durch Programmautomatik, Zeitautomatik, manueller Modus, Matrixmessung oder Spotmessung. Belichtungszeiten 8s bis 1/10.000 sek., Selbstauslöser mit 12 s Vorlaufzeit

- manuell ausklappbarer Blitz mit Leitzahl 9, zusätzlich Norm-Blitzschuh mit TTL-Zusatzkontakten

- Weißabgleich automatisch oder manuell

- keine Bildstabilisierung

- Energieversorgung durch 4 Mignonzellen

- Fernsteuermöglichkeit durch IR-Fernbedienung

Besonderheiten

- Viele digitale Kamera von Olympus hießen „Camedia“, vermutlich ein Kofferwort aus „Camera“ und „Media“.

- Die C-2500L ist eine semiprofessionelle Spiegelreflexkamera. Die Griffwulst, in der die Akkus Platz nehmen, ist deutlich ausgeformt. Die Mignonzellen sind fast überall erhältlich. Sowohl Batterien als auch Akkus können verwendet werden. Ein Akkusatz mit ca. 2000 mAh „schafft“ etwa 100 Aufnahmen. Im Lieferumfang der Kamera waren 4 NiMH-Akkus und ein entsprechendes Ladegerät,

- Zusätzlich ist eine 3-Volt-Knopfzelle CR2025 vorhanden, die beim Akkuwechsel die Uhr weiterlaufen läßt. Der Kalender ist bis nur zum Jahr 2030 einstellbar.

- Die C-2500L ist eine echte Spiegelreflexkamera, d. h, es gibt einen Schwingspiegel, im ausgeschalteten Zustand bleibt der Sucher jedoch dunkel (möglicherweise schließt sich dann der Verschluss). Leider werden im Sucher keinerlei Aufnahmeparameter angezeigt, diese muß man am Schulter-Display ablesen. Dazu muß natürlich das Auge vom SLR-Sucher genommen werden. Außerdem hat der Sucher keine 100%-Anzeige, auf den Aufnahmen ist um das gesehene Motiv immer noch etwas „Luft“. Neben dem Sucher sind lediglich zwei Status-LEDs für Fokus- und Blitzkontrolle vorhanden.

- „2,5 Megapixel“ ist freundlich aufgerundet, 1712 x 1368 Pixel sind nur echte 2,34 Megapixel.

- Der Gehäuseblitz ist fest eingebaut und wird durch Druck auf eine mechanische Taste ausgeklappt. Die Blitzbelichtungsmessung erfolgt TTL mittels Vorblitz.

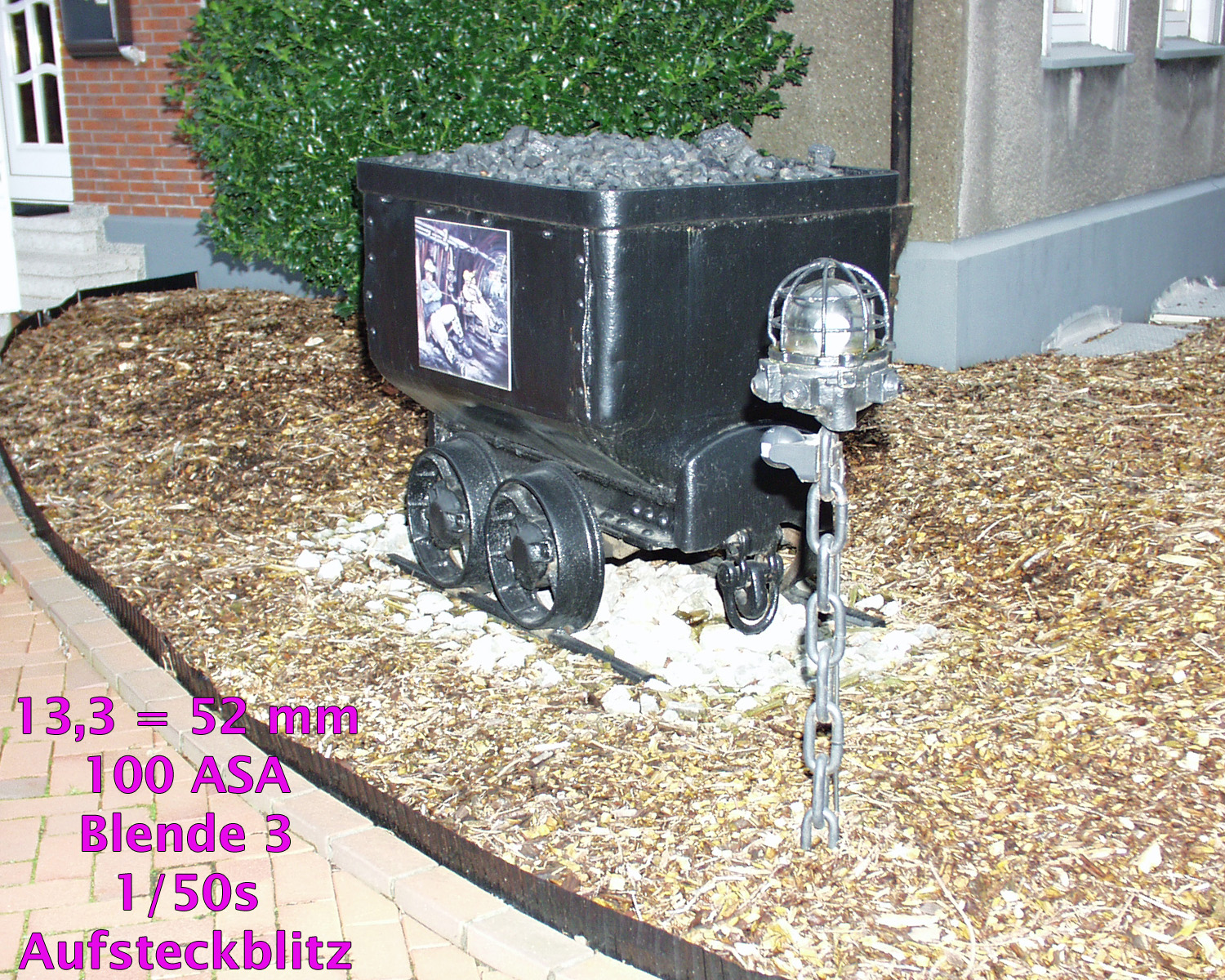

- Zusätzlich ist ein Norm-Blitzschuh mit Olympus-TTL-Zusatzkontakten vorhanden. Dieser ist mit den Systemblitzen für die Olympus FT/mFT-Kameras bzw. die Panasonic/Leica FT/mFT-Kameras kompatibel. Der Aufsteckblitz erhält Informationen über den eingestellten ASA-Wert, die Blende und die Objektivbrennweite. Somit verstellt sich der Blitz-Motorzoom passend zum Aufnahmebildwinkel. Ich habe als Beispiel den Metz 64 AF-1 auf der C-2500L montiert, die Kombination ist allerdings etwas kopflastig.

- Da der Blitzschuh nicht in der optischen Achse liegt, waren die frühen Olympus-Systemblitze wie der (zeitgleich mit der C2500L vorgestellte) FL-40 oder der (ca 3 Jahre jüngere) FL-20 etwas aus der Mitte versetzt.

- Die Kamera hat recht viele Tasten und Knöpfe, allerdings ist die (nur in Englisch verfügbare) Menüführung und Kamerabedienung etwas gewöhnungsbedürftig, da Olympus „sein“ System im Laufe der Zeit bei den Nachfolgern weiterentwickelte. Der OK-Knopf sitzt noch nicht in der Mitte des Tastenkreuzes, sondern etwas darunter, der Hauptschalter ist ein Druckknopf in der Mitte des Modulrades und die Menütaste ist weit vom Steuerkreuz entfernt angeordnet.

- Das Display sind mit 112.000 Subpixeln grob gerastert, eine Beurteilung der Bildschärfe ist völlig unmöglich. Somit muß man sich auf den (allerdings recht treffsicheren) Autofokus verlassen, es ist zwar manueller Fokus möglich, jedoch eigentlich sinnlos.

- Das Objektiv beginnt bei damals durchaus üblichem Weitwinkel von 38mm und reicht bis 110 mm. Dank Filtergewinde 43mm können Brennweitenkonverter (z. B. die der filmbasierten analogen Olympus-iS-Serie) angeschraubt werden. Das Objektiv hat vermutlich nur zwei Blenden, die (gleitende) Offenblende

- 2,8-3,9 sowie die (ebenfalls je nach Zoomstufe gleitende) jeweils doppelte Blendenzahl 5,6-7,8. Und vermutlich wird diese Blende durch den Zentralverschluß gebildet und ist kein Extra-Element im Strahlengang.

- Zur Autofokus-Unterstützung in der Dämmerung sind unterhalb des Objektivs zwei helle rote LEDs angebracht. Sie dienen auch als Kontroll-Leuchte beim Ablauf des Selbstauslösers.

- Die Kamera kann die Bilder als JPEG in verschiedenen Größen und Kompressionsstufen aufzeichnen, außerdem können unkomprimierte TIFFs gespeichert werden. Dabei ist die Kamera jedoch sehr behäbig, es dauert etliche Sekunden, bis die Kamera für das nächste Bild bereit ist.

- Als Speichermedium dienen SmartMediaKarten bis 128MB. Diese Flash-Speicherkarten hat Toshiba 1996 entwickelt, als einzige Kamerahersteller haben Olympus und Fuji SmartMedia-Karten eingesetzt.

- Als Schreibschutz muß auf der SM-Karte ein elektrisch leitender Aufkleber angebracht werden, zwei Kontakte im Kartenschacht erkennen den Aufkleber und somit den Schreibschutz. Zum Aufheben des Schutzes muß der Aufkleber wieder „abgeknibbelt“ werden. Außerdem erkennen die meisten Kartenlesegerät mit Smart-Media-Schacht den Schreibschutz sowieso nicht, da sie keine Kontakte dafür haben.

- SmartMedias sind theoretisch bis 256 MB verfügbar, jedoch wurden nur Karten bis 128 MB produziert, da Toshiba, Olympus und Fuji vor Erreichen der 256-MB-Chip-Kapazität auf das stabilere, kleinere und weniger für statische Aufladungen empfindliche xD-PictureCard-Format umstellten.

- Da bei den SmartMedia-Karten die elektrischen Kontakte recht groß und vor allem ungeschützt sind, ist eine SM-Karte relativ anfällig für Verschmutzung der Kontakte und statische Aufladung. Während ersteres sich vom Anwender beheben läßt, kann letzteres die Speicherbausteine in der Karte zerstören. Schon alleine ein Reinigen der Kontakte mit einem ungeeigneten Tuch kann diesen Fehler hervorrufen. Außerdem sind die Karten extrem dünn, ein Verbiegen der Karte kann bereits zur Ablösung der außenliegenden Kontakte von den darunterliegenden Bauteilen führen, die Karte ist dann ebenfalls defekt.

- Außerdem können (erstmals bei einer Olympus Camedia) CompactFlash-Karten Typ I benutzt werden, allerdings keine (etwas dickeren) Typ II-Karten, also keine Microdrives und keine SD/SDHC-Karten in einem CF-Adapter.

- Die Kamera kann durch einen (mitgelieferten) Infrarot-Fernauslöser betatigt werden, am Tragegurt ist eine Okularabdeckung gegen Fremdlichteinfall vorhanden.

- Für die Schnittstellen gibt es kein gerne verlorenes Spezialkabel, sondern Videobuchse, Mikrofon-Buchse, serielle Schnittstelle und Netzteilbuchse sind standarisierte Steckverbindungen. An die serielle Schnittstelle konnte auch ein Olympus-Thermotransferdrucker P-150E angeschlossen werden, um schnell „Prints“ zu erhalten. Leider gibt es für diesen Drucker heutzutage keine Verbrauchsmaterialien mehr.

- Die Hauptschwachstelle dieser Camedia (und etlicher anderer Olympus-Kompakten der damaligen Zeit) ist die Batteriefachklappe. Zum Zuhalten werden einige winzige Plastiknasen benutzt, die im Laufe der Zeit dem Federdruck der Batteriekontakte nicht mehr standhalten, so bald sich der Weichmacher aus dem Kunststoff verflüchtigt und dieser versprödet. Dann brechen die Halteklammern und die Batterien fallen nach unten. C-2500L-Kameras mit funktionierenden Batteriefach sind selten, viele Exemplare haben diesen Schaden.

- Zwar rettet es die Ehre von Olympus nicht, aber das Batteriefachproblem tritt auch bei etlichen Kameras anderer Hersteller auf.

- Zu Anfang war die Kamera nur sehr schwer erhältlich. Es hat wohl daran gelegen, daß der (übrigens exklusiv für diese Kamera hergestellte) CCD-Sensor bei der Chip-Produktion mit hohen Ausschußraten zu kämpfen hatte. Dezember 1999 (also ca. 2 Monate nach Vorstellung) soll z. B. Olympus Hamburg 20.000 Exemplare in Liefer-Rückstand gewesen sein.

- Die Kameras der Mitbewerber hatten 1999 maximal 2,1 Megapixel, Olympus hatte also für kurze Zeit einen Vorsprung.

- Wie Ralf Jannke in seinem Bericht schon ausführte, sorgte die C-2500L für das „Filmsterben“ in Lokal-Zeitungsredaktionen. Die 2,5 Megapixel reichten für die tagesaktuelle Farbberichterstattung völlig aus (sofern es keine Sportereignisse waren), somit mußten nicht mehr umständlich Filme entwickelt und digitalisiert werden.

- Die C-2500L wurde noch lange Zeit bei Ebay und Co. als „digitale Spiegelreflexkamera“ zu Mondpreisen angeboten, obwohl die 2,5 Megapixel bereits 2004 als überholt gelten mußten.

- Der UVP der Olympus Camedia C-2500L betrug etwa 3000 DM. Mein Exemplar habe ich durch einen Tausch von Boris (dem Betreiber dieser Website) erhalten.

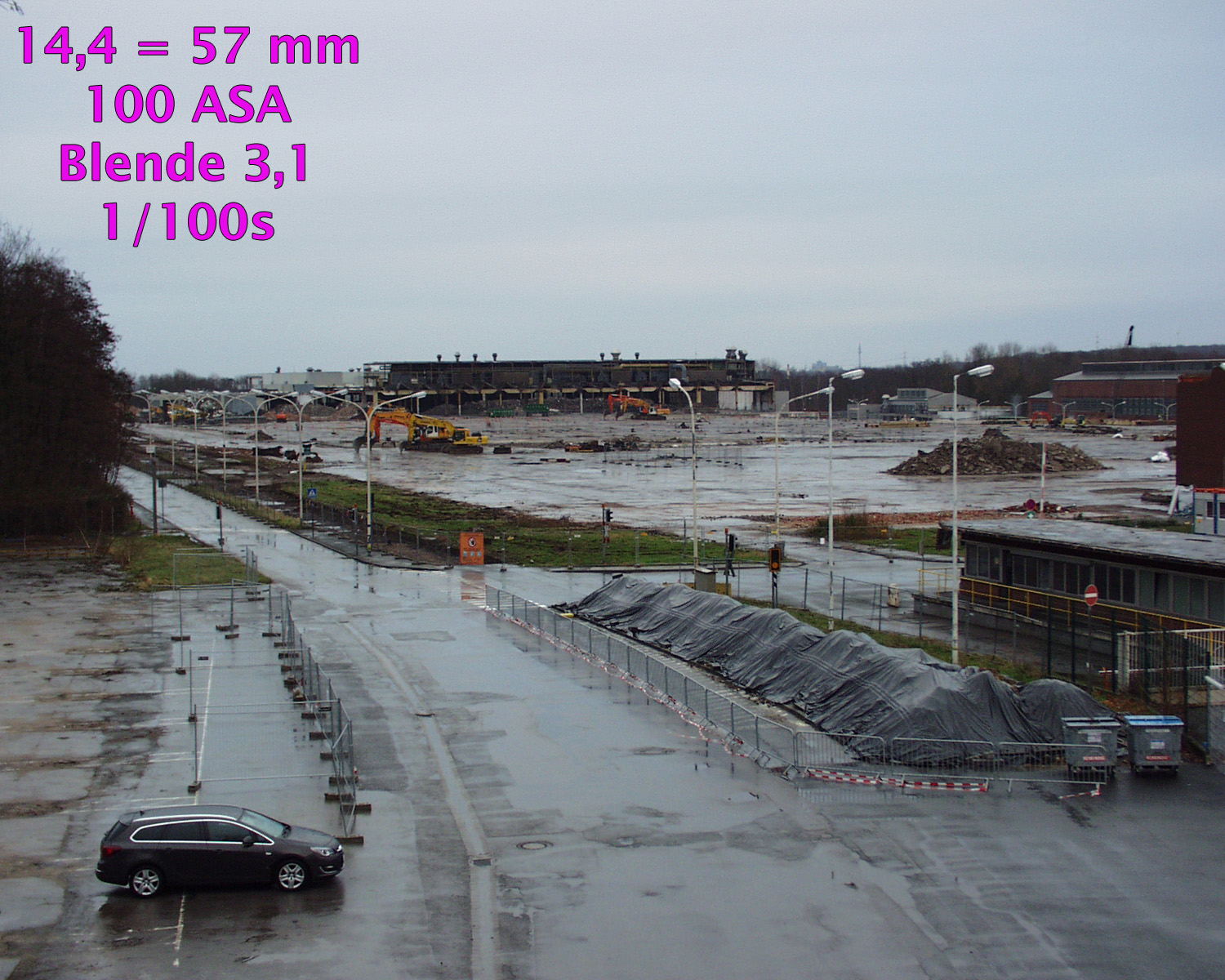

Alle Aufnahmen entstanden bei 100 ASA, gespeichert als JPEG, bearbeitet mit Photoshop CS4. Die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. Schärfe, Verzeichnung, Vignettierung, Gradationskurve usw. wurde nicht bearbeitet, es sind also fast unveränderte Bilder „Out of the Cam“. In einige Bilder sind 100%-Ausschnitte einmontiert.

Qualitäts- und sonstiger Eindruck

Das Gehäuse der Camedia C-2500L ist größtenteils aus Kunststoff gefertigt, obwohl die Kamera mit 3000 DM sehr teuer war. Lediglich das Stativgewinde ist metallisch.

Die Kamera gehört zur Klasse der echten Spiegelreflexkameras, somit gibt es weder Live-View noch die Möglichkeit, Videos aufzunehmen.

Die objektivseitigen vorhandenen Bildfehler wie Verzeichnung, chromatische Aberrationen und Vignettierung werden durch den Bildprozessor nicht weggerechnet, bei 36 mm ist die Verzeichnung sichtbar, aber bei den meisten Motiven nicht störend.

Der Sensor schlägt sich recht gut. Auch kritische Gegenlichtsituationen werden durchaus ansehnlich gemeistert. Bei höheren ASA-Zahlen rauscht der Sensor etwas, worunter die Bildschärfe aufgrund des Kameraprozessoreingriffs ein wenig leidet. Allerdings hat der Sensor maximal 400 ASA, was nur 2 Blendenstufen über der Nennempfindlichkeit liegt und in Verbindung mit den recht großen Sensor (Pixelpitch 4,8 µm) ist das Bild durchaus erträglich.

Die Bildqualität der C-2500L ist heutzutage noch als gut zu bezeichnen. Bei 2,5 Megapixeln und „Schönwetter“ ISO100 sind die Aufnahmen ansehnlich, das leichte Farbrauschen hält sich in Grenzen. Zwar sind „nur“ 2,5 Megapixel heutzutage wenig Bildpunkte, aber Olympus-typisch „sitzen“ die Farben und die Schärfungs-Artefakte sind nur bei genauem Hinsehen erkennbar.

Allerdings neigt die Kamera (insbesondere bei leistungsstarken Aufsteckblitzen) zum Überblitzen. Da das Display nur grob auflöst und es kein Histogramm gibt, kann man das erst nach Übertragen der Bilder in den Computer sehen. Darum sollte man lieber zwei Blitzbilder anfertigen, eines mit Blitzbelichtungskorrektur (ca. -1 bis -1,5), eines ohne.

Fazit: eine digitalkamerahistorisch interessante Kamera (eine Olympus Camedia C1400, 2100 oder 2500 muß in jede Digitalkamerasammlung!), heutzutage zum Bildermachen je nach Anwendung gerade noch geeignet.

Christian Zahn, Herbst 2020

Christian Zahn betreibt auch die eigene Internetseite „Museum für alte Kameras sowie Fotogalerie“.

Dort werden unter anderem (Analog-) Kameras von AGFA bis Zeiss vorgestellt.

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 16.11.2020 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!