Canon EOS 1D MK III C.Zahn

Hier stelle ich eine der vielen digitalen Spiegelreflex-Kameras von Canon vor, die EOS 1D Mark III. Wie schon bei den analogen EOS-Kameras kennzeichnet die „1“ eine Profikamera. Sie ist das vierte Modell der Profiklasse mit größerem 19 x 27 mm APS-H-Sensor nach der 1D, der 1D Mark II und der 1D Mark II N. Nach ihr wurde nur noch ein weiteres Modell mit dieser Sensorgröße vorgestellt, die 1D Mark IV von 2009, dann lief dieses Sensorformat aus. Im Unterschied zum 15 x 23 mm APS-C Sensor mit seinem Cropfaktor von 1,5-1,6 kommt APS-H mit Crop 1,3 dem Vollformat näher …

Unsere Erfahrungsberichte zu den Vorgängern EOS 1D – 4 Megapixel, Vorstellungsjahr 2002 – und 1Ds, Vollformat, 11 Megapixel, Vorstellungsjahr 2002

- 2017: Canon EOS 1D (2002) vs. Nikon D2Hs (2005)

- Frühjahr 2021: Mit der 19 Jahre alten 75 Euro 11 Megapixel Vollformat Canon EOS 1Ds zum Basketball

- 2023: Canon EOS 1Ds – Ich hatte sie eigentlich schon abgeschrieben …

- Canon EOS 1D – die ewigen Konkurrenten. 4 Megapixel Finale, Funktionscheck 2025

- 2025: Canon EOS 1Ds. Sie geht noch – mit kleinen Hindernissen

Zurück zu Christian Zahn

Spezifikation der Canon EOS 1D MK III

- Die 2007 vorgestellte Canon EOS 1D Mark III ist 156 x 157 x 80 mm groß und wiegt mit Akku und Speicherkarte 1155 Gramm.

- Der APS-H CMOS-Sensor (28,7 x 19,1 mm) mit Pixelpitch 7,4µm löst maximal 3.888 x 2.592 Pixel = 10 Megapixel auf (Cropfaktor 1,3; Rohdaten 10,7 Megapixel). Manuell sind 100 bis 3200 ASA einstellbar (auf 50 und 6400 ASA erweiterbar). Videos sind nicht möglich, Live-View ist nur ohne Autofokus möglich. Bilder werden als JPEG oder CR2 (RAW-Format) auf CF-Karten Typ I oder II sowie SD-/SDHC-Karten (max. jeweils 32 GB) gespeichert.

- Das Objektiv-Bajonett ist das EF-Bajonett, EF-S-Objektive für das Halbformat können nicht benutzt werden.

- Das Motiv wird über einen Pentaspiegelsucher mit 100% Abdeckung der Sensorfläche angezeigt, in dem zwei hinterleuchtete LCD-Displays für viele Bildparameter eingespiegelt sind sowie das aktive AF-Feld kurz rot aufleuchtend markiert wird. Ein abschaltbarer 3“ TFT LCD Monitor mit 230.000 Subpixeln dient der Bildkontrolle nach der Aufnahme, der Monitor übernimmt auch die Menüsteuerung. Zwei SW-Statusdisplays auf der Kameraoberseite bzw. unterhalb des Hauptdisplays zeigen viele Bild- und Kameraparameter an.

- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S) oder kontinuierlicher Autofokus (Servo-AF gleichbedeutend mit AF-C) sowie manuelle Fokussierung mit Fokusunterstützung, AF-Ermittlung durch passiven Phasensensor (mittels teildurchlässigem Hauptspiegel und Hilfsspiegel abgegriffen), 45 AF-Felder, AF-Hilfslicht

- Belichtungssteuerung durch Vollautomatik, Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik oder manuellen Modus. Matrixmessung (63 Zonen), mittenbetonte Integralmessung oder an das aktive AF-Feld koppelbare Spotmessung. Belichtungszeiten 30s bis 1/8000 sek., Selbstauslöser mit 10 s Vorlaufzeit, maximal 10 Bilder pro Sekunde

- Norm-Blitzschuh mit TTL-Kontakten für Canon E-TTL II, seitliche PC-Buchse für Studioblitze

- Weißabgleich automatisch oder manuell mit diversen Vorwahlen wie Sonne, Wolken, Glühlampenlicht usw.

- keine Bildstabilisierung im Gehäuse, jedoch werden Objektive mit eingebauter Stabilisierung unterstützt

- Energieversorgung durch Lithium-Akku LP-E4

Besonderheiten

Die Canon EOS 1D Mark III wendete sich an Reportage, Sport- und Tierfotografen, die hohe Serienbildraten benötigen und durch den mit Cropfaktor 1,3 versehenen APS-H-Sensor quasi eine „Brennweitenverlängerung“ eingebaut haben, ohne daß es wie bei einem Telekonverter zu Reduzierung der Lichtstärke kommt.

Die Kamera ist weitgehend baugleich mit ihrem Schwestermodell, der 1Ds Mark III, die einen Vollformatsensor und deshalb eine niedrigere Bildrate hat und ungefähr das Doppelte kostete. Beide Modelle wurden in Japan entwickelt und hergestellt.

Die 1D Mark III „punktet“ mit einem extrem robustem Gehäuse mit eingebautem Hochformatauslöser (inkl. dritter Gurtöse für Portraitfotografen) und der damals als hoch geltenden Serienbildrate. 10 Bilder pro Sekunde für etwa 33 RAW-Aufnahmen in Folge und weitaus mehr JPEGs, die in den internen Schreibpuffer passen, das reicht bei AF-Verfolgung fast immer für das „goldene“ Bild, also dasjenige, bei dem das abgelichtete Objekt perfekt im Umfeld positioniert ist bzw. lebendige Motive die beste Pose zeigen. Es ist schon fast wie Filmen, was die 1D Mark III abliefert!

Es dauerte etliche Jahre, bis die Serienbildrate von Nachfolgemodellen mit Spiegel signifikant erhöht werden konnte, beispielsweise bei der 1D-x Mark III aus dem Jahr 2020 auf 16 Vollformataufnahmen pro Sekunde.

Um die hohe Serienbildrate zu schaffen, hat die Kamera zwei Bildprozessoren, die die Bilder parallel bearbeiten, d. h., sie wechseln sich bei der Aufbereitung der Sensordaten ab, dadurch ist die gesteigerte Bildrate bei höherer Auflösung möglich, die 1D Mark II hatte 8,5 Megapixel und schaffte nur ca. 8 B/s.

Das Display ist fest eingebaut und für eine Profi-Spiegelreflexkamera von 2007 recht grobpixelig. Nur 230.000 Subpixel galten damals bereits nicht mehr als „State of the Art“, die wesentlich preiswertere Nikon D300 für Semiprofis hatte beispielsweise mit 920.000 Subpixeln mehr als die dreifache Pixelanzahl. Aber die 1D Mark III hat zusätzlich zwei beleuchtbare Statusdisplays, eines für Aufnahmeparameter auf der Schulter, eines hinten unter dem Farbdisplay, auf dem immer der aktuelle Speicher-Ordner angezeigt wird und auf welche der beiden Karten was geschrieben wird sowie die aktuelle Bildzählernummer.

Der Sensor ist eine Canon-Eigenentwicklung vom CMOS-Typ exklusiv für die 1D Mark III. Die maximale Empfindlichkeit ist zeit-typisch mit 6400 ASA aus heutiger Sicht bescheiden. Außerdem hat die Kamera offiziell keine ASA-Automatik, denn Profis wissen, was sie tun und überlassen die Empfindlichkeitswahl niemals nie nicht der Kamera… So muß der Hersteller gedacht haben und hat die in anderen Canon-Modellen längst etablierte automatische Empfindlichkeitswahl schlicht nicht in die Firmware hineinprogrammiert.

Es gibt aber eine Möglichkeit, der Kamera doch eine ISO-Automatik abzuringen: In den Custom Functions muß „Safety Shift“ eingeschaltet werden, dann paßt die Kamera die Empfindlichkeit an, wenn die Belichtungszeit zu lang oder kurz würde. Und mit Hilfe einer weitern Custom Function kann der EOS 1D Mark III vorgegeben werden, welche Blenden und Belichtungszeiten sie in den Belichtungsautomatiken überhaupt verwenden darf. Beispielsweise kann der Fotograf einstellen, daß die Zeit niemals länger als eine 1/250s oder kürzer als eine 1/1000s werden darf oder die Blende nur von 4 bis 11 genutzt werden soll. Ist dann einen korrekte Belichtung nicht mit der vorgewählten Empfindlichkeit möglich, dann (und nur dann!) paßt die Kamera die ISO-Werte an.

Das AF-Modul im Spiegelkasten ist im Vergleich zur Konkurrenz mit 45 AF-Punkten, von denen nur 19 frei angewählt werden können (die restlichen kann nur die Kamera durch die AF-Automatik bzw. bei kontinuierlichen AF mit der Motivverfolgung nutzen) etwas bescheiden. Die Mitbewerber boten in ihren Kameras mehr AF-Felder, z. B. die Nikon D300 hat 51 frei auswählbare Felder. Die „Kegel“-Anordnung mit zentralen Sensor in der Mitte und 8 als Raute darum herum befindlichen Fokusfeldern kennen Canon-Fotografen schon lange, beispielsweise hat schon die 20D aus dem Jahr 2004 diese Anordnung. Zusätzlich können auch die jeweils äußersten AF-Felder ausgewählt werden, was die Motivabdeckung bei manueller Fokuswahl im Vergleich zu den Mitbewerbern einschränkt.

Im Live-View gibt es keinerlei Fokusunterstützung, weder kann die Kamera dann selbst scharfstellen noch zeigt sie eine Fokushilfe in Form eines „grünen AF-Bestätigungssymbols“ oder durch Kantenanhebung an. Lediglich eine digitale Sucherlupe mit 100%-Anzeige eines Bildausschnitts ist möglich.

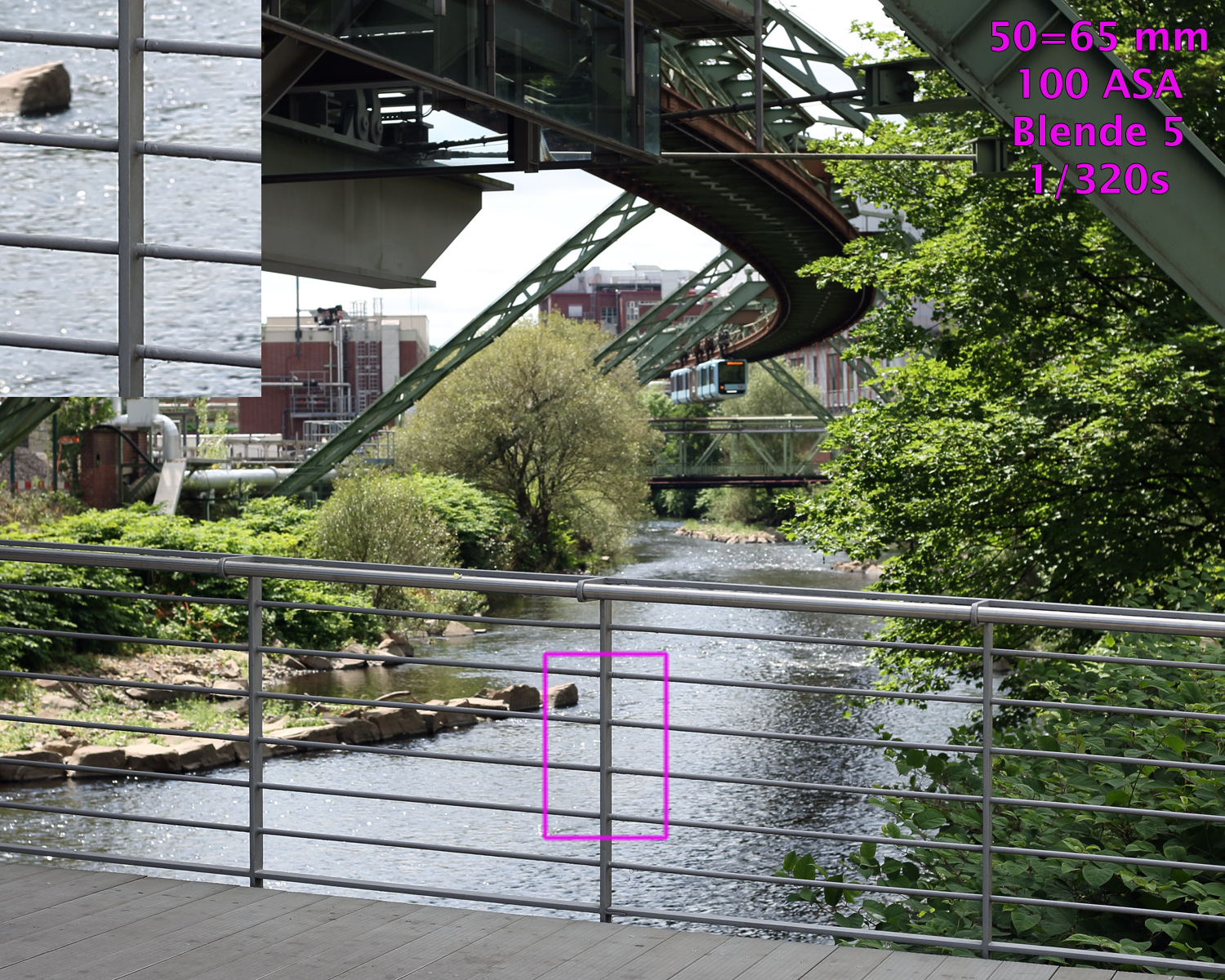

Der Verschluss wurde auf 300.000 Auslösungen ausgelegt, das ist beim „Dauerfeuer“ mit 10 B/s auch nötig! An einem Rennwochenende auf einer Kartbahn können beispielsweise in wenigen Stunden bereits Tausende von Auslösungen zusammenkommen, ich habe beim Ausprobieren der gebraucht erworbenen Kamera nur beim Nachverfolgen der Schwebebahn fast 1000 Bilder in einer Stunde auf die Karte bekommen.

Gegen das laute Rattern des Spiegels und des Verschlusses gibt eine Abhilfe: einen „Silentmodus“ für Museen, Kirchen, Klassikkonzerte oder ähnliches. Der Spiegel klappt dann langsamer als normal hoch und bleibt nach der Auslösung solange oben, wie der Auslöser gedrückt bleibt. In die Ruhelage wird er noch langsamer als beim Hochklappen bewegt, so daß das Kamerageräusch insgesamt recht leise ist, aber natürlich immer noch lauter als bei heutigen Systemkameras ohne Spiegel.

Der LP-E4 Akku wurde zusammen mit der Kamera neu vorgestellt, er hat später einen mechanisch und elektrisch baugleichen Nachfolger mit mehr Kapazität bekommen, den LP-E19. Der ältere Typ hat 2400mAh bei 11,1 Volt, die spätere Variante hat mit 2750 mAh eine höhere Kapazität. Inzwischen gibt es kompatible Nachbauten mit mehr als 3000 mAh, das reicht für Tausende von Fotos mit einem Akku.

Es dauerte 2007 einige Zeit, bis es kompatible Nachbauten gab, denn im Akku ist ein Chip verbaut, der Infos über den prozentgenauen Ladezustand und die mit dem Akku seit der letzten Aufladung gemachten Auslösungen an die Kamera abgibt. Außerdem meldet er seinen „Gesundheitszustand“, also wieviel seiner nominellen Kapazität durch Alterung bereits verloren gegangen sind.

Der Akku wird nicht in eine Klappe in die Kamera eingelegt oder in einer ausziehbaren Schublade untergebracht, sondern am Akku ist ein Teil des Gehäuses befestigt, das sorgt für einen sehr schnellen Akkuwechsel in wenigen Sekunden.

Im Lieferumfang der Kamera war ein Doppelschacht-Ladegerät für zwei Akkus, die gleichzeitig geladen werden. Der Zweitakku mußte allerdings extra gekauft werden, er kostete damals circa 200 Euro.

Laut Handbuch hält der LP-E4 etwa 2200 Aufnahmen durch, ich habe keinen originalen, sondern einen Nachbau-Akku, über dessen Alter und Ladezyklen ich leine Infos habe. Er meldet an die Kamera einen „guten“ Zustand, ich weiß aber nicht, ob der Zustand korrekt durch die akkuinterne Elektronik ausgewertet wird, ich habe bei anderen Kameras schon deutlich „abgerockte“ Nachbau-Akkus mit nur kurzer Lade- und Entladedauer erlebt, die sich trotzdem als „Neu“ bei der Kamera meldeten.

Mein Akku hält nicht nur 2200 „Klicks“ durch, sondern hatte am ersten Testwochenende um die 3000 Auslösungen gemacht mit einer Restladestandsanzeige von ca. 65%, hochgerechnet müßte er somit um die 9000 Bilder schaffen, allerdings im Serienbildmodus und ohne Bildwiedergabe auf dem Farbdisplay. Letzteres „saugt“ den Akku sichtbar leer, längere Ausflüge ins Kameramenu machen sich durch mehr als 1% Restkapazitätsverlust bemerkbar, auch ausgiebige Bildwiedergabe-Phasen belasten den Akku sichtlich.

Zur Puffern von Datum und Uhrzeit beim Akkuwechsel ist oben im Akkufach eine CR2025-Batterie mit 3 Volt eingebaut, ihre Abdeckung muß mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher gelöst und befestigt werden.

Die 1D Mark III hat zwei Kartenschächte, einmal für CompactFlash-Karten Typ I oder II bis 32 GB, einmal für SD-/SDHC-Karten, ebenfalls bis 32 GB. Aufgrund des Alters unterstützt die Kamera die jeweils schnellsten Kartenprotokolle nicht, sondern nur diejenigen, die 2007 bereits verfügbar waren. Darum bricht die Auslösegeschwindigkeit bei gefülltem Schreibpuffer und eingeschalteter Raumunterdrückung auf etwa 2 bis 3 Bilder/Sekunde ein, wobei sich bei meinen Versuchen der SD- und der CF-Schacht mit Sandisk Extreme Pro-Karten nur unwesentlich in der Schreibperformance unterschieden, obwohl ich Karten nutze, die weit nach 2010 erschienen und eigentlich unterschiedlich schnell sind.

Auf Wunsch können RAWs auf einer Karte und parallel dazu JPEGs auf der anderen gespeichert werden, auf beide Karten kann aber auch dasselbe Bild (z. B. als Sicherheits-Backup) oder beide Karten nacheinander beschrieben werden.

Die Bilder der 1D Mark III können als JPEG oder im Canon-RAW-Format CR2 aufgezeichnet werden. Um die Dauer-Serienbildrate zu erhöhen, gibt es den sRAW-Modus. Die Bilder haben dann nur noch ca. 2,5 Megapixel, aber die Serienbildgeschwindigkeit bricht fast nicht ein, weil auch bei maximaler Aufnahmefrequenz der Bildpuffer bei schnellen Speicherkarten nicht gefüllt wird.

Die 1D Mark III kann nur EF-Objektive benutzen, die für das KB-Vollformat gerechnet sind, die für den kleineren APS-C-Sensor ausgelegten EF-S - Objektive können nicht montiert werden, ihre Hinterlinsen würden mit dem für Vollformat gebautem Schwingspiegel kollidieren.

Profilike ist kein interner Blitz oberhalb des Prismas verbaut, sondern nur ein Norm-Blitzschuh mit Zusatz-Kontakten für das Canon E-TTL / E-TTL-II - System. Auch hat die Kamera keinen AF-Illuminator, um im Dunkeln fokussieren zu können, muß ein Systemblitz mit eingebautem Hilfslicht benutzt werden.

Bei kompatiblen Canon-Systemblitzgeräten können dessen Individualfunktionen an der Kamera im Menu eingestellt werden und müssen nicht auf dem wesentlich kleinerem Blitzdisplay und dessen wenigen Tasten umgestellt werden.

Die Bedienung der Kamera lehnt sich an das von den analogen Profi-Boliden her bekannte System an, die 1D Mark III hat viele Tasten und Hebel, es gibt ein Daumenrad, ein Finger-Rad und einen Joystick mit zentraler OK-Taste (die gleichzeitig eine umdefinierbare Funktionstaste ist). Der Hauptschalter sitzt unterhalb des Fingerrades (er schaltet auch die ständige Belichtungskorrekturmöglichkeit durch das Rad zu oder ab). Es gibt kein Moduswahlrad, die Umschaltung zwischen P, M, Tv und Av geschieht nach Drücken einer Taste durch Drehen eines Rades.

Manche Tasten haben eine Doppelbedeutung, beispielsweise die AF- und Drive-Taste, beide Parameter werden durch Drehen des Finger- oder Daumenrades umgeschaltet. Zum Verstellen des Bracketings müssen sogar zuerst die Mode- und die AF-Drive-Taste gleichzeitig gedrückt werden, danach können die Zahl der Bilder und die Spreizung zwischen den Aufnahmen mit Finger- und Daumenrad verstellt werden.

Ein Hochformatauslöser ist fest eingebaut, er ist abschaltbar, um ungewollte Aufnahmen im Querformat zu verhindern. Einige Tasten um den normalem Auslöser sind um den zweiten Auslöser herum ebenfalls nochmals vorhanden: Blitzbelichtungsmessungsspeicherung, Belichtungsmessungsspeicherung, AF-Start und AF-Feldauswahl, auch sie sind bei gesperrtem zwotem Auslöser ohne Funktion.

Die Abblendtaste sitzt am Bajonett und ist so groß und vorstehend, daß sie jederzeit ohne die Kamera vom Auge absetzen zu müssen, ertastet werden kann.

Die SET-Taste im Daumenrad ist als umprogrammierbare Funktionstaste nutzbar.

Das Kameramenü ist ausufernd, beispielsweise gibt es mehr als 50 Individualfunktionen. Leider hat die Kamera keine eingebaute „Onlinehilfe“, so daß viele Menüpunkte nicht selbsterklärend sind und einen Blick ins Handbuch erfordern, um ihren Sinn zu verstehen. Beispielsweise kann mit C.Fn II -3 Tonwert Priorität eingestellt werden, daß die Kamera helle Motivdetails nicht „ausbrennen“ läßt. Allerdings ändert sich die einstellbare minimale Empfindlichkeit von 100 auf 200 ASA. Im Sucher und in der Bildwiedergabe auf dem Farbdisplay ist dieser Modus anhand der kleinen Nullen in der Empfindlichkeitsanzeige erkennbar, statt „200“ wird dann „2oo“ usw. angezeigt.

Fast alle Einstellungen der Kamera können auf eine Speicherkarte geschrieben werden, der Dateiname ist frei wählbar. Hat man verschiedene Parametersätze mit unterschiedlichen Einstellung auf der Karte gesichert, kann die Kamera fast komplett durch Laden der passenden Datei umprogrammiert werden.

Die Belichtungsmessung verwendet entweder eine 63-Zonen-Matrixmessung, eine mittenbetont integrale Messung, eine Selektiv- oder eine optional an das aktive AF-Feld gekoppelte Spotmessung.

Die Kamera schreibt viele interessante Angaben in die EXIFs jedes aufgenommenen Bildes, in den MakerNotes finden sich unter anderem: Selbstauslöser, Blitzmodus, Bildqualität und -Größe, Objektiv inkl. kleinster und größter Brennweite und Blende, Kamera-Temperatur, Blitzleitzahl, Kamerafirmwarestand, Seriennummer von Kamera und Objektiv, Name des Besitzers (sofern mit einem Computer-Programm eingegeben, er kann nicht im Kamera-Menu verstellt werden), alle Bild-Aufnahmeparameter, der gewählte AF-Punkt, die in der Fokusebene liegenden AF-Punkte, die Einstellung jeder einzelnen Individualfunktion uvm.

Die Canon-RAW-Software und die meisten käuflichen RAW-Konverter geben nur die nominellen 3.888 x 2.592 Pixel aus, freie Konverter können die gesamten 3908 x 2600 Sensorpixel auslesen. Die „fehlenden“ Randpixel werden üblicherweise zur Korrektur der Objektivverzeichnung verwendet.

Die Anzahl der Kamera-Auslösungen mußte nicht der Canon-Service ermitteln, die 1D Mark III ist eine der wenigen Canon-dSLRs, die die aktuelle Auslöserzahl in jedes Bild hineinschreibt und darum nicht den Umweg über eine spezielle Software erfordert.

Der Sucher zeigt das ganze aufgenommene Bild (100% Bildfeldabdeckung). Ein Okularverschluß ist vorhanden und auch bei aufgesetzter Augenmuschel bedienbar, zur Dioptrienkorrektur muß diese aber abgenommen werden, da sie das Korrektur-Einstellrad verdeckt. Das Prisma ist ein verspiegeltes Pentaprisma aus Glas, unter ihm und rechts von ihm sitzen zwei hinterleuchtete LCD-Displays für viele Aufnahmeparameter, für die Belichtungskorrektur und die Blitzbelichtungskorrektur werden rechts zwei getrennte Skalen angezeigt. Brillenträger haben je nach Fehlsichtigkeit leider Probleme, den Sucher und beide Displays gleichzeitig zu sehen.

Die Mattscheibe kann vom Anwender getauscht werden, wobei der eingewechselte Typ teilweise unbedingt im Kameramenu eingetragen werden muß, da es sonst zu Fehlbelichtungen durch unterschiedliche Lichtdurchlässigkeit der Scheiben kommen wird. Der Hintergrund ist, daß die Belichtungsmessung im Sucher sitzt und das durch die Mattscheibe fallende Licht auswertet.

Die Schnittstellen befinden sich hinter zwei unverlierbaren Gummiabdeckung. USB 2.0, Video und PC-Buchse verwenden genormte Kabel, die Buchse für einen elektrischen Fernauslöser ist Canon-proprietär, aber kompatibel zu allen anderen Canon-Profi- und Semiprofi-(d)SLRs.

Um die Kamera in einem WLAN oder einem drahtgebundenen Netzwerk zu betreiben und die Bilddaten direkt auf einem Server ablegen zu können, mußte ein Extragerät gekauft werden, der WFT-E2 (Wireless File Transfer). Er wird in eine seitliche mehrpolige Buchse geschraubt und hat eine USB-Buchse, an die externe Festplatten gesteckt werden können, sie erfordern aber eine eigene Stromversorgung, beispielsweise über einen USB-Hub mit Netzteil.

Über diese USB-Buchse können auch GPS-Empfänger betrieben werden, die aktuellen GPS-Koordinaten werden dann in jedes aufgenommene Bild geschrieben.

Mit einer Canonsoftware kann die Kamera auch „tethered“ betrieben werden, d.h., man kann am Rechner auslösen. Eine Live-Sucherbild wird nicht angezeigt, aber das JPEG direkt nach der Aufnahme. RAWS können leider nicht angezeigt werden, um RAWs per Computer aufzunehmen, muß RAW+JPG ausgewählt werden. Kamera- bzw. Aufnahmeparameter können ebenfalls nicht ferngesteuert werden.

Die Abdeckung der Schnittstelle wird eingeschraubt, am WFT-E2 ist sie als Dummy nochmals vorhanden, damit am Adapter die Abdeckung befestigt werden kann.

Die RJ-45-Buchse für Ethernet hat maximal 100 MBit/s, also ca. 10 MByte/s maximale Geschwindigkeit, das WLAN ist auf das 2,4 MHz-Frequenzband beschränkt, die maximale theoretische Geschwindigkeit beträgt 54 MBit/s, die praktische Übertragungsrate etwa 2 Mbyte/s. Angeschlossene USB-Platten müssen mit FAT16 oder FAT32 formatiert sein, was die maximale Plattengröße auf 32 GB begrenzt.

Die kameraintern erzeugten JPEGs werden durch den Bildprozessor „geschönt“, Verzeichnung, Vignettierung und chromatische Aberrationen vieler Canon-Objektive werden in den durch die Kamera erzeugten JPEGs fast komplett eliminiert (auf Objektive begrenzt, die der letzen Kamerafirmware bekannt sind, somit nur bis ca. 2010 hergestellte Objektive). Der zusammen mit der Kamera gelieferte RAW-Konverter Canon Digital Photo Professional korrigiert diese Objektivfehler noch besser als die Kamera-interne Korrektur.

Die UVP der EOS 1D Mark III betrug ca. 4500 Euro, der heutige Gebrauchtpreis liegt bei etwa 200-450 Euro je nach Zustand, Zahl der Auslösungen und Lieferumfang. Ich erwarb meine Kamera im Sommer 2025 bei einem Fotohändler mit etlichen Filialen in Deutschland für unter 200 Euro mit 6 Monaten Garantie und weiteren 6 Monaten Gewährleistung. Die Zustandsbeschreibung war „B“ = „gebraucht“, weil die Augenmuschel ein Loch hat und die Abdeckungen über den Schnittstellen durch Alterung „zerbröselt“ waren und teilweise bereits fehlten bzw. sofort beim Auspacken abfielen. Ansonsten war der äußere Zustand aber quasi ladenneu, der Vorbesitzer hatte lediglich ca. 6000 Bilder gemacht.

Die auf den Fotos sichtbaren Nutzungsspuren stammen somit fast ausschließlich von mir, wie erwähnt habe ich innert von zwei Wochenenden vermutlich mehr mit der Kamera unternommen, als sie vorher leisten mußte. Ich tippe auf die Zweitkamera eines Profifotografen, die nur genutzt wurde, wenn die Hauptkamera im Service war oder auf einen „gut betuchten“ Amateur.

Die Canon EOS 1D Mark III hatte bei den ersten Produktionschargen enorme Probleme beim Scharfstellen im AF-Servobetrieb insbesondere bei hohen Außentemperaturen und den außermittigen Sensoren sowie Telebrennweiten, das Vorgängermodell 1D Mark II(n) hatte mehr Treffer bei der Nachverfolgung von bewegten Motiven geschafft. Betroffen sind alle Kameras mit der Seriennummer 501001-546561. Nach ersten Berichten der aufgebrachten Besitzer wiegelte Canon zunächst ab, versuchte dann das Problem mit einer neuen Firmware zu lösen und mußte schließlich kostenlose Reparaturen von betroffenen Kameras anbieten, die ab Ende 2007 durchgeführt wurden. Noch nicht verkaufte Kameras wurden ebenfalls vom Service aufgearbeitet.

Die Ursache ist der neu konstruierte Schwingspiegel bzw. der daran befestigte Hilfsspiegel, der das Motiv durch den teilweise lichtdurchlässigen Hauptspiegel auf die AF-Sensoren umlenkt. Dieser Spiegel kommt vermutlich bei hohen Serienbildgeschwindigkeiten nicht richtig in die Ruhelage, so daß die Sensoren das Motiv nicht korrekt verfolgen können und somit bei Serienaufnahmen viele Bilder mehr oder minder fehlfokussiert sind. Canon konstruierte die Spiegelmechanik um, in Kameras mit Seriennummer höher als 546562 wurden die verbesserten Teile ab Werk eingebaut.

Nach Bekanntwerden des AF-Serienfehlers und der zunächst eher „bescheidenen“ Reaktion des Herstellers auf die Probleme mit anfänglichem Ignorieren bzw. Ausgehen von Fehlern des Fotografen und danach eher hilflos wirkenden Versuchen, das Problem per Firmware in den Griff zu bekommen, dauerte es einige Monate, bis das kostenlose Reparatur-Programm anlief. Und auch „gefixte“ Kameras boten häufig nicht die AF-Trefferquote im AF-Servobetrieb der Vorgängermodelle. Etliche Berufsfotografen waren von Canon damals so enttäuscht, das sie dem Hersteller den Rücken kehrten und komplett zu einem Mitbewerber wechselten, beispielsweise zu Nikon und der D3.

Meine Kamera gehört zu den betroffenen Kameras, ein Austausch der Spiegelmechanik hat mit ziemlicher Sicherheit nicht stattgefunden, an der Rückwand des Akkufachs wurde vom Service damals ein weißer oder blauer Aufkleber angebracht, dieser fehlt bei mir.

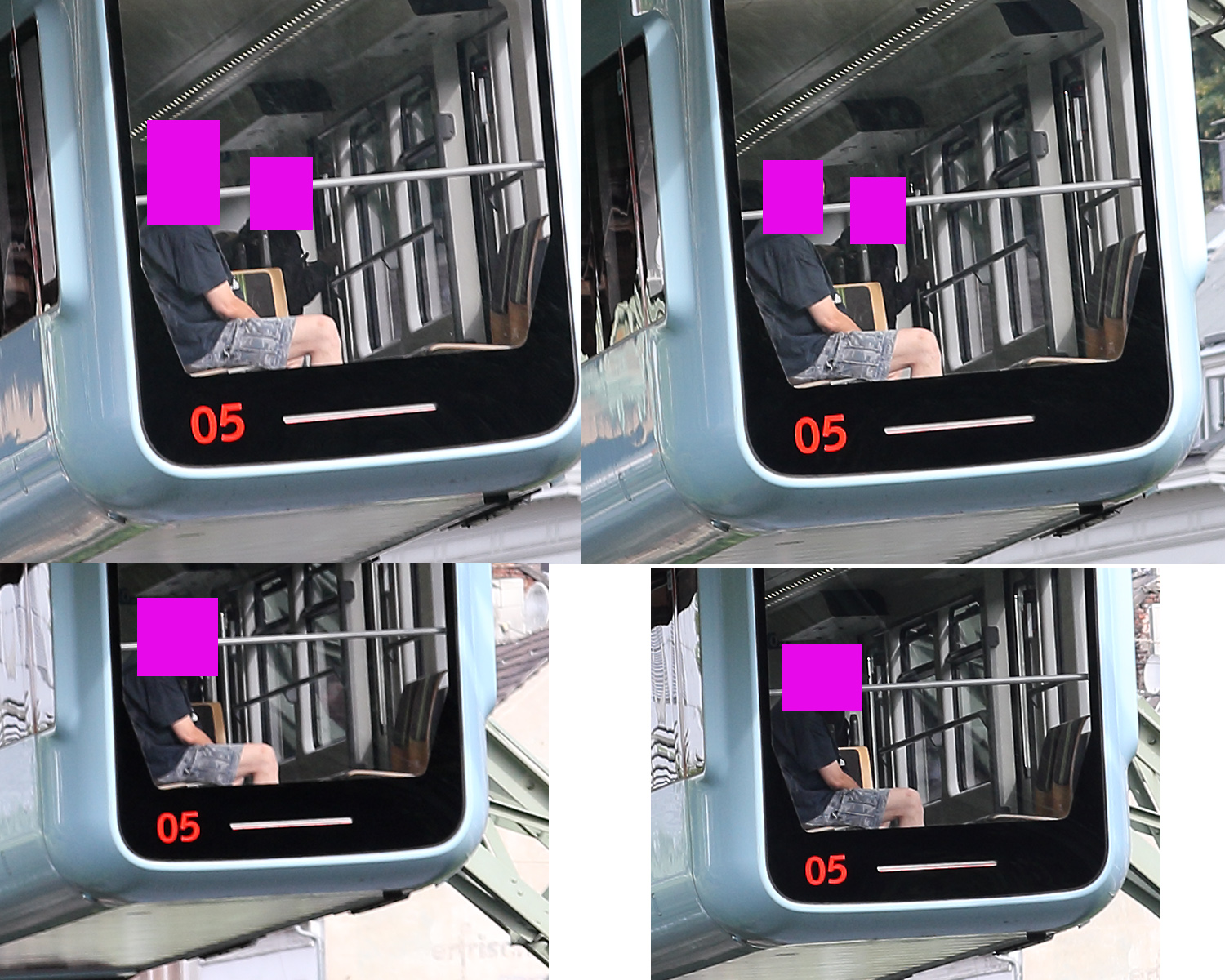

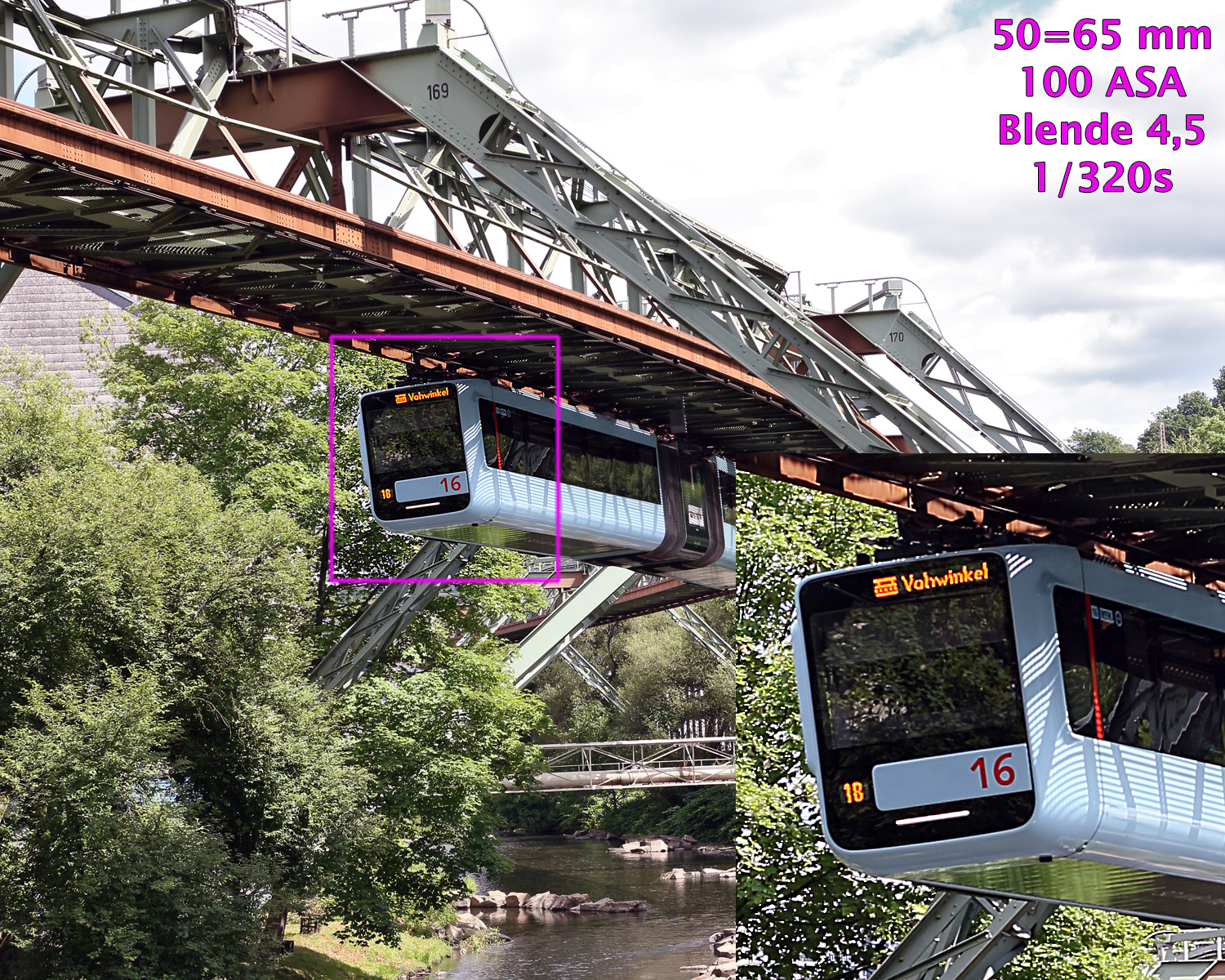

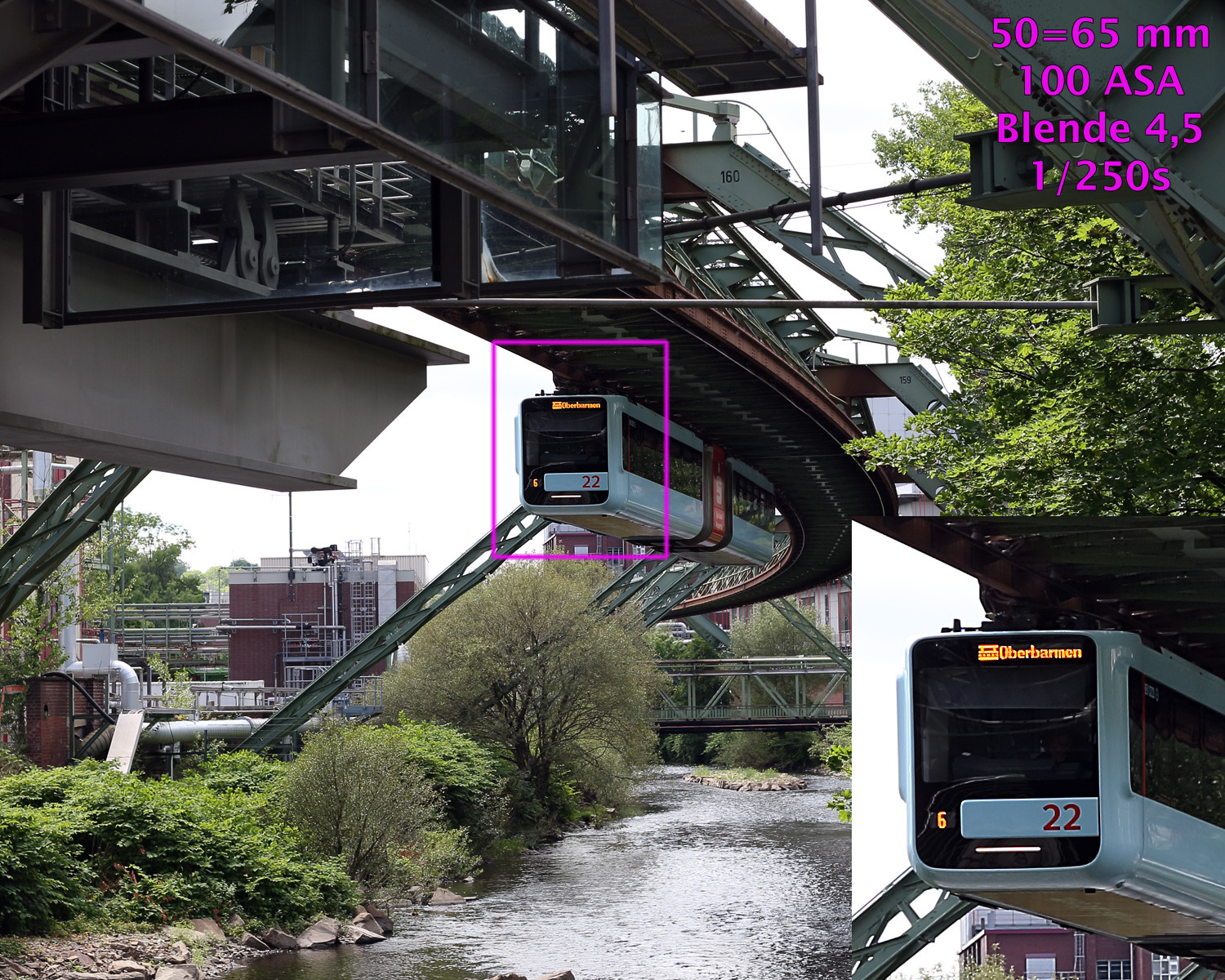

Ich habe Testbilder im AF-Servobetrieb bei 135mm (entsprechend 176mm bei Kleinbild) gemacht, in Bildserien mit 10-20 Aufnahmen sah ich bereits im Sucher, wie sehr die Kamera „herumeiert“ und den Fokus des verfolgten Objekt verliert (dabei fährt die Schwebebahn nicht so schnell wie ein Formel-1-Bolide, sondern „nur“ gemächliche 40-60km/h), allerdings erschwerend nicht direkt auf mich zu, sondern aufgrund der Sicht von unten schräg auf die Kamera zu.

Bei Einzel-AF (AF-S) tritt das AF-Problem nicht auf, denn dann wird die gesamte Serie mit der Entfernungsmessung vor dem ersten Spiegelschlag durchgeführt und das Motiv nicht mehr verfolgt, was sich prinzipbedingt aber nur für statische Motive eignet. Da ich aber fast ausschließlich solche feststehenden Objekte fotografierte, ist das Servo-AF-Problem der Kamera für mich „kein Beinbruch“. Eine Reparatur wäre heute sowieso nicht mehr möglich, alle Ersatzteile dürften aufgebraucht sein, die entsprechenden Serviceseiten aus dem Jahr 2007 sind inzwischen von allen Canonwebseiten verschwunden.

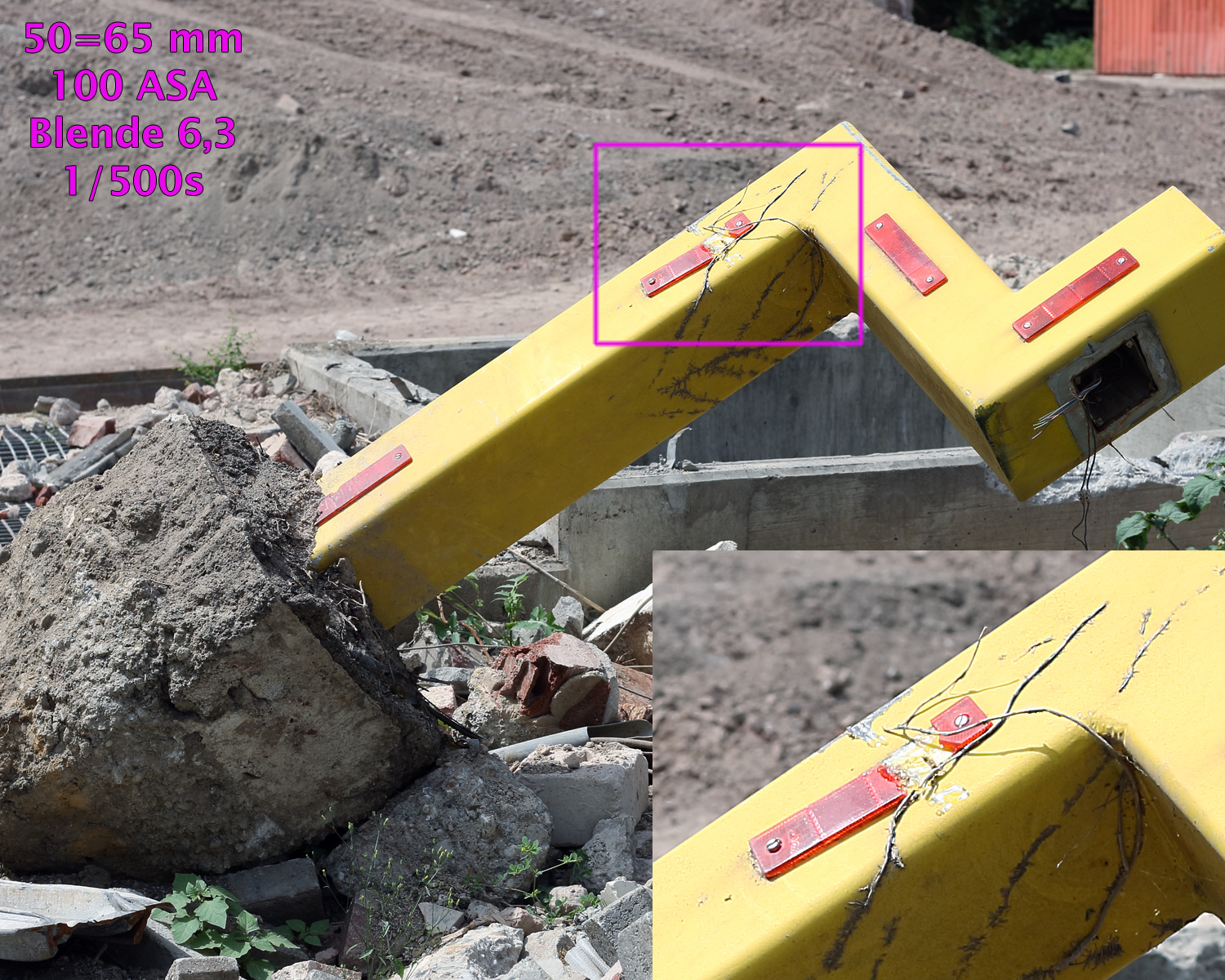

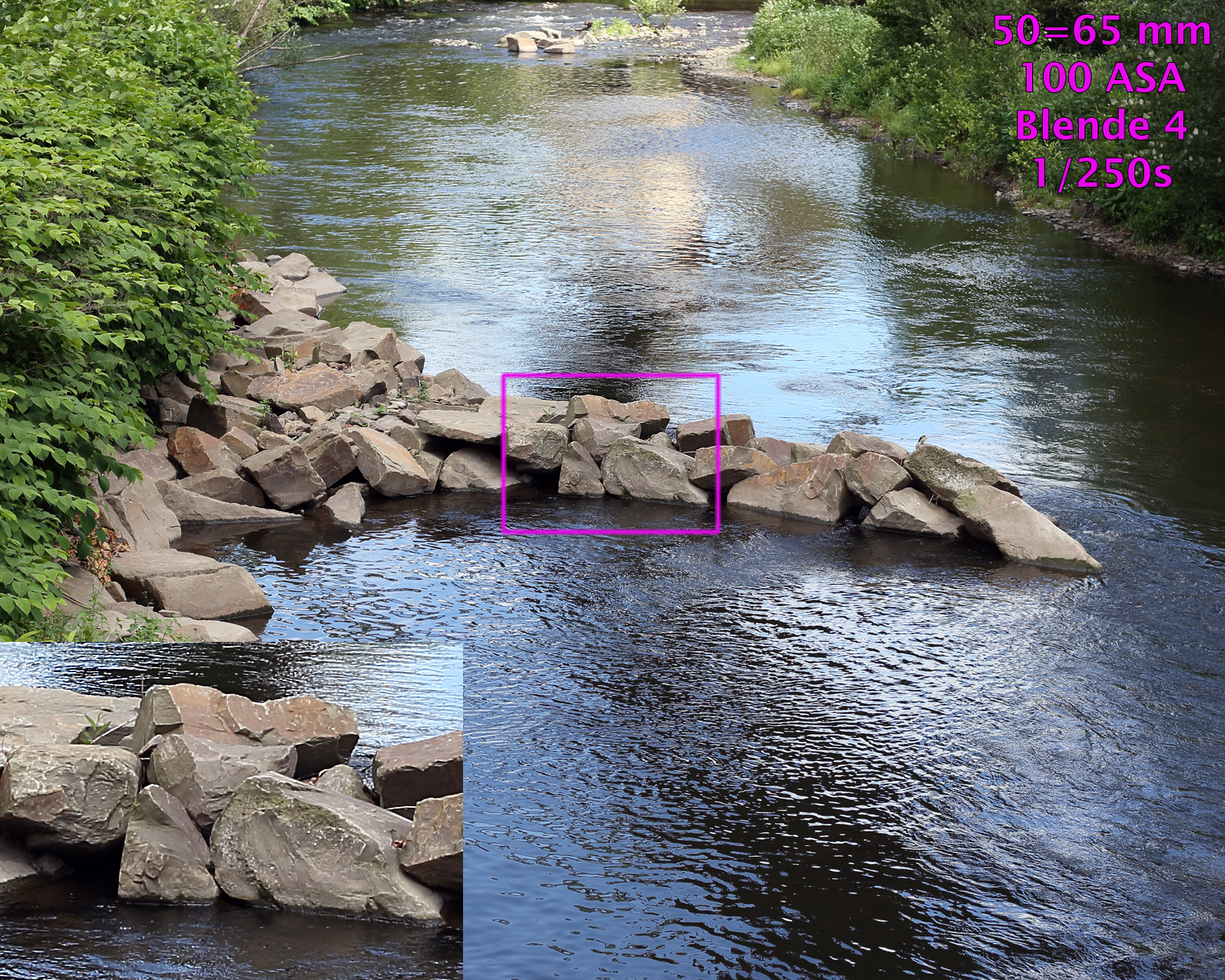

Alle Beispielaufnahmen entstanden bei Programm-Automatik und ISO 100 bzw. 800, verwendet habe ich die Objektive 1,8/50 STM und 28-135 USM IS; gespeichert als CR2, konvertiert mit Canon DPP 4, bearbeitet mit Photoshop CS6. Die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. In alle Aufnahmen sind 100%-Ausschnitte und die Aufnahmeparameter einmontiert.

Qualitäts- und sonstiger Eindruck

Das Gehäuse der EOS 1D Mark III ist größtenteils aus Metall, viele Teile sind mit „beledert“. Die verwendeten Materialien sind nach fast 20 Jahren noch gut erhalten, lediglich die aus einem gummiartigem Material bestehenden Abdeckungen der Schnittstellen sind versprödet, so daß sie „zerbröselt“ sind und fehlen. Ersatz ist leider nur schwer zu finden, 3D-gedruckte Schraubdeckel für die runde Schnittstelle der WLAN-Transmitter sind zu bekommen, für die restlichen Buchsen scheint es nichts außer dem „Selbstbau“ zu geben.

Das Problem bei der AF-Verfolgung wurde oberstehend ausführlich beschrieben, wer sich die Kamera heute gebraucht kaufen möchte, sollte auf die Seriennummer achten und bei betroffenen Kameras auf die damals durchgeführte Reparatur der Spiegelmechanik. Wurde die Reparatur nicht durchgeführt, ist die Kamera nur für statische Motive geeignet, aber dafür muß man keine APS-H-Kamera mit 1,2 kg herumschleppen.

Die Treffsicherheit der Belichtungsmessung ist gut und der Preisklasse angemessen.

Der Sensor der 1D Mark III neigt nur wenig zum „Ausbrennen“ der hellen Stellen, so daß nur bei Motiven mit großem Kontrastumfang per Belichtungskorrektur eingegriffen werden muß. Je nach Motiv belichtet die Matrixmessung zu deutlich auf die Schatten, dann muß per Belichtungskorrektur manuell gegengesteuert werden.

In den dunkleren Bildpartien rauscht der Sensor relativ wenig sichtbar, die Schatten können erträglich per EBV aufgehellt werden. Jedoch gilt das nur für etwa 1 bis 2 Blendenstufen Anhebung, bei größerer Anpassung der dunklen Motivdetails ist das Rauschen stärker und bei 100%-Ansicht deutlich bemerkbar. Bei höheren ASA-Zahlen rauscht der Sensor, 800 und 1600 sind noch recht problemlos, darüber wird es immer unansehnlicher, 6400 ASA sind ein reiner Notbehelf.

Die Bildqualität der 1D Mark III ist auch heutzutage noch als gut zu bezeichnen, sofern der Kontrastumfang der Motive nicht allzugroß ist. Bei 10 Megapixeln und ISO 100 bis 800 gibt es an den Bildern nur wenig auszusetzen.

Fazit: eine digitalkamerahistorisch interessante Kamera (eine von den „Einsermodellen“ gehört in jede Kamerasammlung), heutzutage zum ernsthaften Bildermachen noch gut geeignet, sofern man bis maximal 800 ASA fotografiert und das AF-Problem der Anfangsmodelle repariert wurde bzw. die Seriennummer auf eine nicht betroffene Kamera hinweist. 10 Megapixel reichen auch heutzutage noch für etliche Anwendungen aus, lediglich das ratternde Geräusch im Serienbildmodus dürfte heutzutage oftmals als störend empfunden werden.

Christian Zahn, Juli 2025

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 25.07.2025 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!