Soligor Zoom Dia Duplikator Type II an der Nikon Z5 und im Vergleich zum Nikon Coolscan LS-50

In diesem Erfahrungsbericht geht es um ein Zubehörteil, das aus der „analogen Ära“ der Fotografie stammt und etwa 40 Jahre alt sein dürfte. Es diente zum Abfotografieren von Dias oder Negativen mit einer Spiegelreflex-Kamera, um Duplikate oder Ausschnittsvergrößerungen herzustellen sowie Filme zu „konvertieren“, also ein Dia in ein Colornegativ oder Schwarzweiß-Negativ zu wandeln.

Das Abfotografieren eines Dias mit einem Diafilm erfordert einen speziellen Film, der eine sehr weiche Gradation aufweist. Normale Diafilme haben eine harte Gradation, verstärken die Motivkontraste, damit das Bild in der Projektion gute Kontraste zwischen Hell und Dunkel hat, während Farbnegativfilms eher weich sind, damit der Kontrastumfang möglichst groß ist.

Wird ein „hartes“ Dia mit einem normalem „harten“ Diafilm abfotografiert, so „steilt das Bild auf“, d. h. die Kontraste werden nochmals verstärkt. Dadurch verlieren die Lichter und die Schatten Zeichnung, die Schatten „saufen ab“, die Lichter „brennen aus“. Deshalb gab es früher spezielle Filme zum Kopieren von Dias, unter anderem den Kodak Edupe (35mm, 6 ISO) Slide Duplicating Film. Dieser ist zum einen dank seiner extrem niedrigem Empfindlichkeit sehr feinkörnig (weil jedes Kopieren die Bildkörnigkeit verstärkt) und außerdem auf die Verwendung von Kunstlicht abgestimmt (bei Tageslichtaufnahmen wird er blaustichig). Jede Charge dieses Filmes mußte aber trotzdem mit Farbfiltern auf das verwendete Licht abgestimmt werden, ansonsten wurden die Kopien farbstichig.

Das Wissen über diese Verfahren ist weitgehend ausgestorben, seit dem Aufkommen der Digitalfotografie wird es nicht mehr benötigt. Dias müssen nicht mehr für Diaschauen dupliziert werden, um die wertvollen Orilginale zu schonen; zu Fotowettbewerben müssen keine Dias mehr gesandt werden und an den Souvenierständen von touristischen Zielen gibt es seit langem keine 6er-Blisterpackungen mit gerahmten Dias zu kaufen.

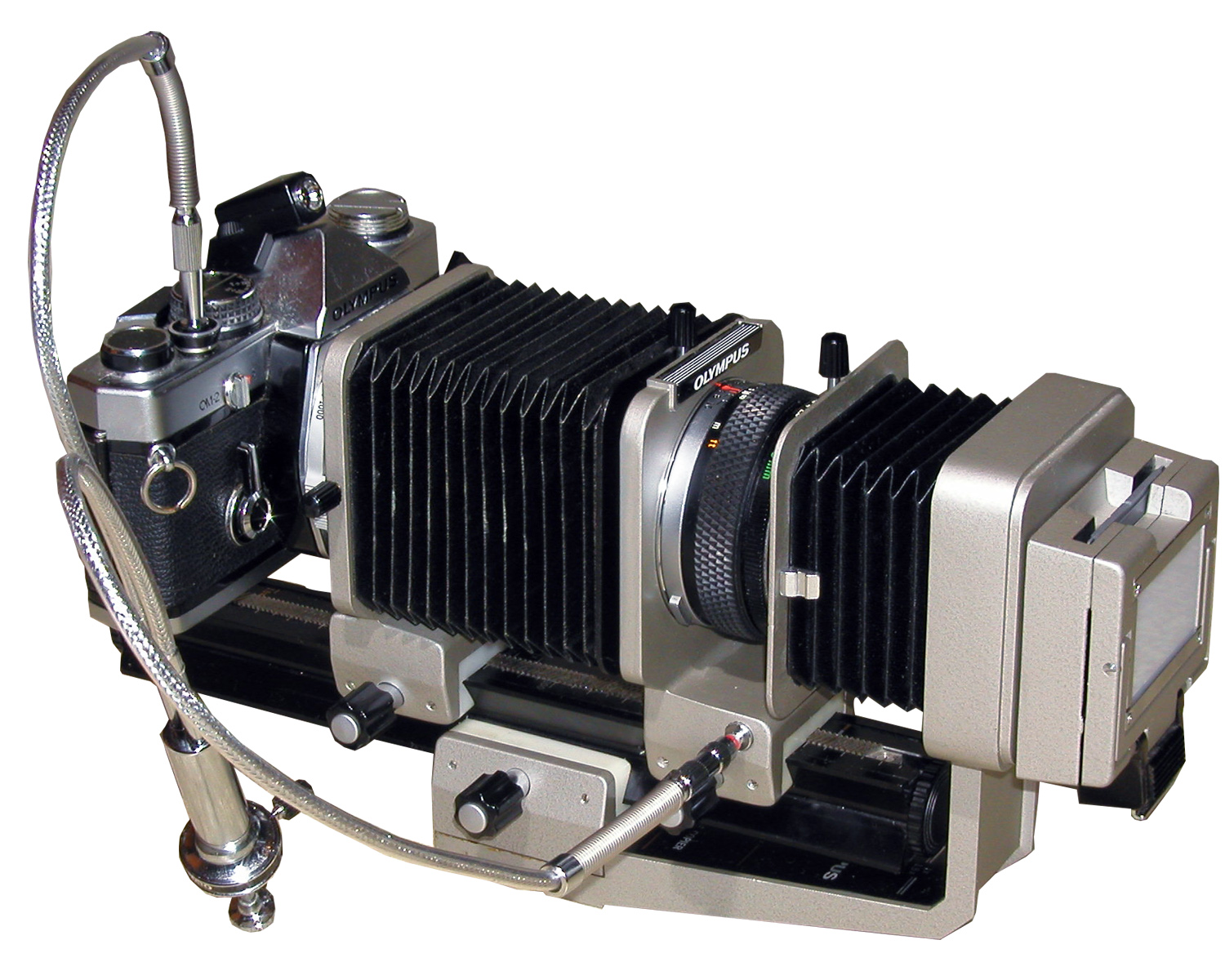

Das Duplizieren eines Dias erforderte anfangs ein Balgengerät, einen Diahaltevorsatz und ein Makroobjektiv, war also mit recht hohen Kosten verbunden. Etwa in den 1970er Jahren wurde die Spiegelreflexfotografie für Amateure dank der japanischen Kameraindustrie und ihrem hohen Automatisierungsgrad deutlich preiswerter als in den Jahrzehnten davor. Demzufolge stieg auch der Bedarf an Dupliziergeräten. Das bewegliche Balgengerät und das Makro-Objektiv wurden zu einem starrem Tubus zusammengefaßt, und der Diahalter vereinfacht. Statt kameraspezifischen Bajonetten wurde meist das universelle T2-Schraubgewinde genutzt, so kann mit einem Adapter der Duplikate an alle damals und heute verfügbaren Kamerasysteme adaptiert werden. Zur gleichmäßigen Beleuchtung der Streuscheibe kann entweder ein „gesofteter“ Blitz verwendet werden (also mit weiteren Streuscheiben diffuser gemacht) oder eine Kaltlichtquelle, beispielsweise ein gutes Dialeuchtpult oder der Farbmischkopf eines Vergrößerungsgerätes.

Diese „Duplikatoren“ haben zwei systembedingte Nachteile

Das eingebaute Objektiv ist meist einfacher aufgebaut und hat darum oft schlechtere optische Leistungen als die teureren Makroobjektive. Und der Vorteil, daß das manuelle Scharfstellen des Balgengerätes entfällt, bedeutet, daß man sich beim Abfotografieren darauf verlassen muß, daß das Dia in der Schärfenebene des Duplikats liegt. Denn die meisten damals verkauften Geräte dieser Art haben eine feste Entfernungseinstellung, um Scharfstellen mit Sucherlupen o. Ä. zu ersparen.

Der starre Tubus hat aber einen entscheidenden Vorteil: „Verwackeln“ ist bei Freihandbenutzung der Kamera mit angesetztem Duplikate kaum möglich, denn alles ist starr miteinander verbunden. Jedoch sollte man das Gerät trotzdem auf dem Tisch liegen lassen, um Mikroverwacklungen zu vermeiden.

Soligor Zoom Dia Duplikator Type II

Die deutsche Soligor GmbH in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart war das Tochterunternehmen der amerikanischen Allied Impex Corporation (AIC), die im Jahr 1968 die japanische Miranda Camera K.K. übernahmen und Soligor gründeten. In der Folge wurden anfangs von verschiedenen japanischen Herstellern gebaute Objektive als „Soligor“ in Europa vertrieben, später koreanische und vermutlich auch chinesische Objektive. 1993 erfolgte die Umbenennung von A.I.C. Phototechnik GmbH zu Soligor GmbH, 2011 erfolgte die Insolvenz, seit dem werden vermutlich nur noch Restbestände abverkauft. Im Jahr 2024 ist die deutsche Soligor-Webseite nicht mehr aktiv, der frühere offizielle Distributor für die Schweiz und Lichtenstein hat eine noch aktive Webseite mit etlichen Soligorartikeln.

Kleine Anmerkung zum Namen „Soligor“: Laut nur noch in Archiven verfügbaren Kopien der Soligor-Webseite stammt es teilweise aus dem Lateinischem (Solidus = solide, gediegen, massiv) und der Endung „Gor“, die früher für optische Produkte geläufig war; beispielsweise war das Goertz Telegor ein Fernobjektiv.

Die Typen-Bezeichnung zeigt es auf, es handelt sich um die zweite Version des Diaduplikators von Soligor. Der Unterschied zum Typ I ist mir nicht bekannt, die Typ II ist wohl wesentlich weiter verbreitet gewesen, möglicherweise war der nicht so genannte Typ I die ältere Version ohne Zoom aus den 1960ern/1970ern.

Vom Typ II gibt es zwei Varianten, die ältere, hier gezeigte hat eine Diahalterung aus Metall mit klappbarer Streuscheibe, die jüngere wurde mit einer Diahalterung aus Kunststoff mit fester Streuscheibe ausgeliefert. Noch spätere Exemplare waren für digitale Spiegelreflexkameras mit APS-C-Sensoren geeignet, der Zoombereich ist dann auf 0,6 bis 1,5 geändert worden, damit ein KB-Negativ formatfüllend auf den kleineren Bildsensor abgebildet werden kann.

Das Gerät ist „Made in Japan“, der eigentliche Hersteller mir unbekannt. Es dürfte aus den 1980ern stammen, die spätere Version mit Kunststoff-Diahalterung aus den 1990ern.

Das Dia kann im Halter seitlich verschoben werden, der gesamte Halter herauf und herunter. Hinter dem Dia ist eine klappbare opake Kunstoffscheibe montiert, die das Aufnahmelicht diffuser machen soll, damit das Dia möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Einer der Vorbesitzer hat einen Wratten-Farbfilter festgeklebt, um den Farbstich beim Abfotografieren zu minimieren, ein deutliches Zeichen, daß damit wirklich Dias kopiert wurden.

Der vordere Teil am Tubus kann um 360° gedreht werden, falls der verwendete T2-Adapter nicht richtig ausgerichtet ist, damit waagrecht auch waagrecht bleibt. Gerahmte Dias können entweder direkt in den Halter eingeschoben werden oder in einen optional zu erwerbenden Schieber für zwei Dias. Ungerahmte Filmstreifen erfordern einen (ebenfalls als Zubehör extra zu kaufenden) Halter. Da es keine Scharfeinstellung gibt, ist die Lage des Dias wichtig. Höchstwahrscheinlich ist die Fokuslage für die früher oft anzutreffenden Diarähmchen mit 3mm Stärke ausgelegt, die späteren CS-Rahmen mit nur 1,8mm platzieren das Bild etwas näher an die Anschlagfläche.

Die fest eingebaute Optik soll aus drei Elementen in drei Gruppen aufgebaut sein und eine feste Blende von 1:11 aufweisen. Aufgrund des Abbildungsmaßstabs von 1:1 resultiert daraus einen Nennblende für die Belichtungsmessung und die Schärfentiefe von etwa 1:22. Die Brennweite ist mir unbekannt.

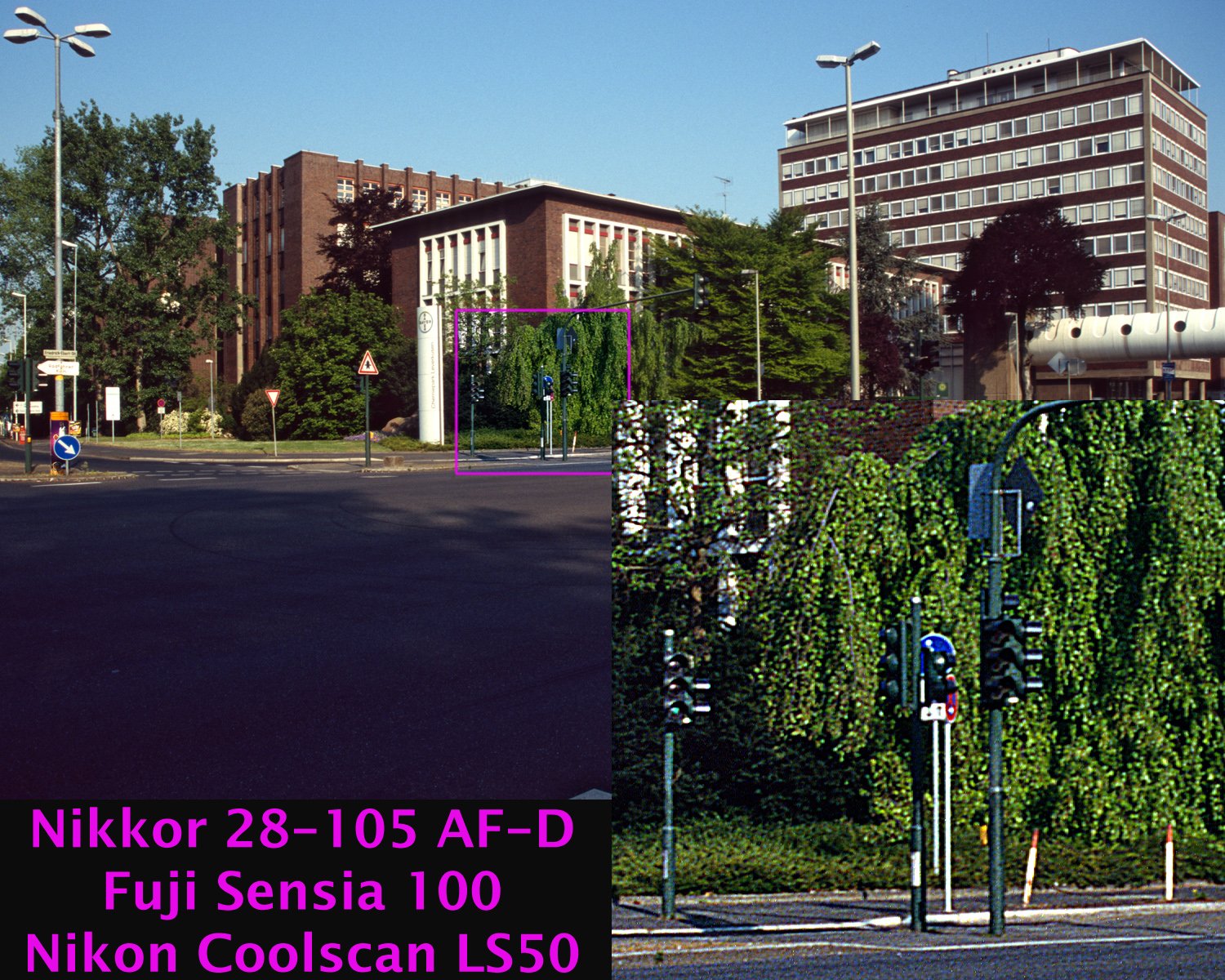

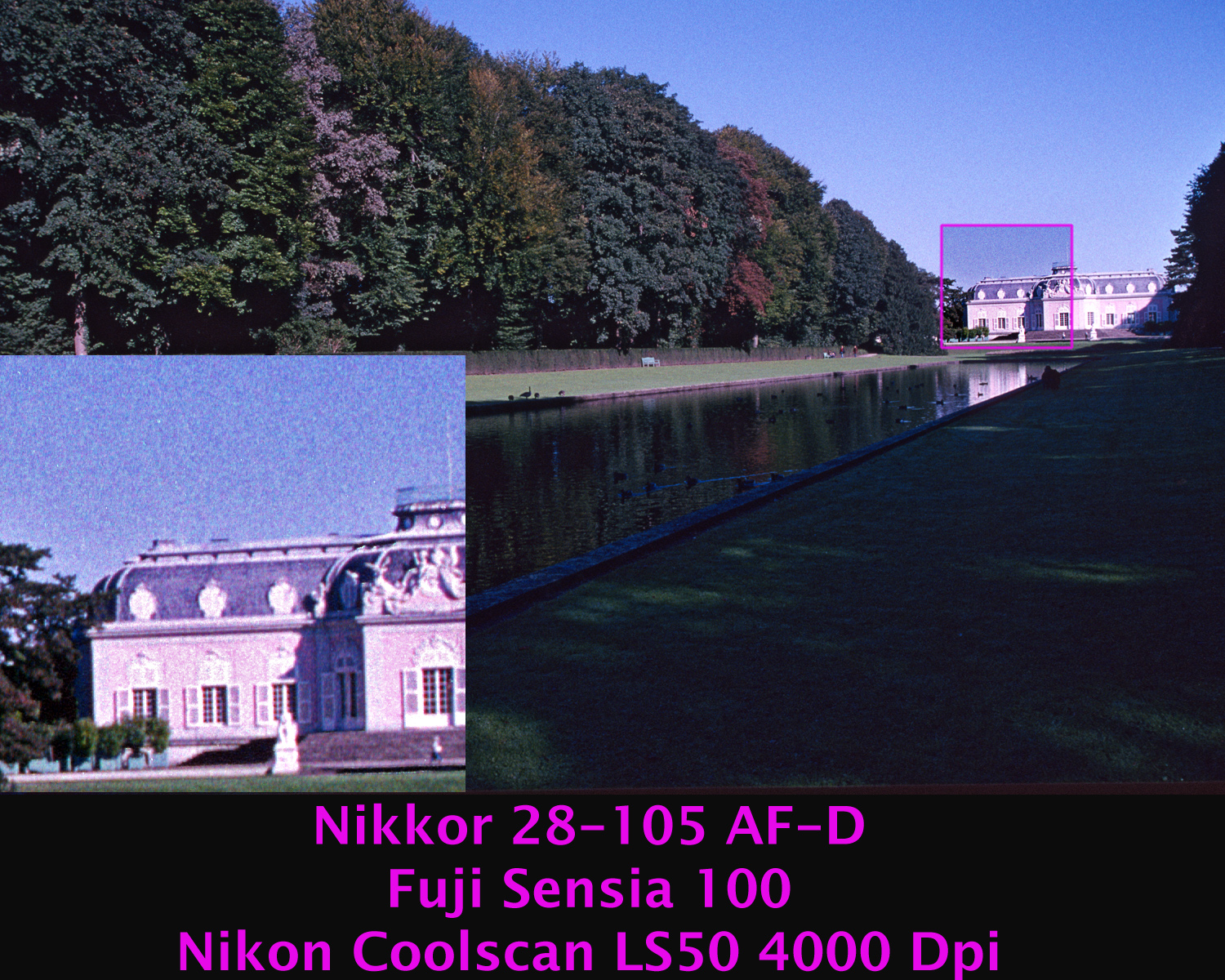

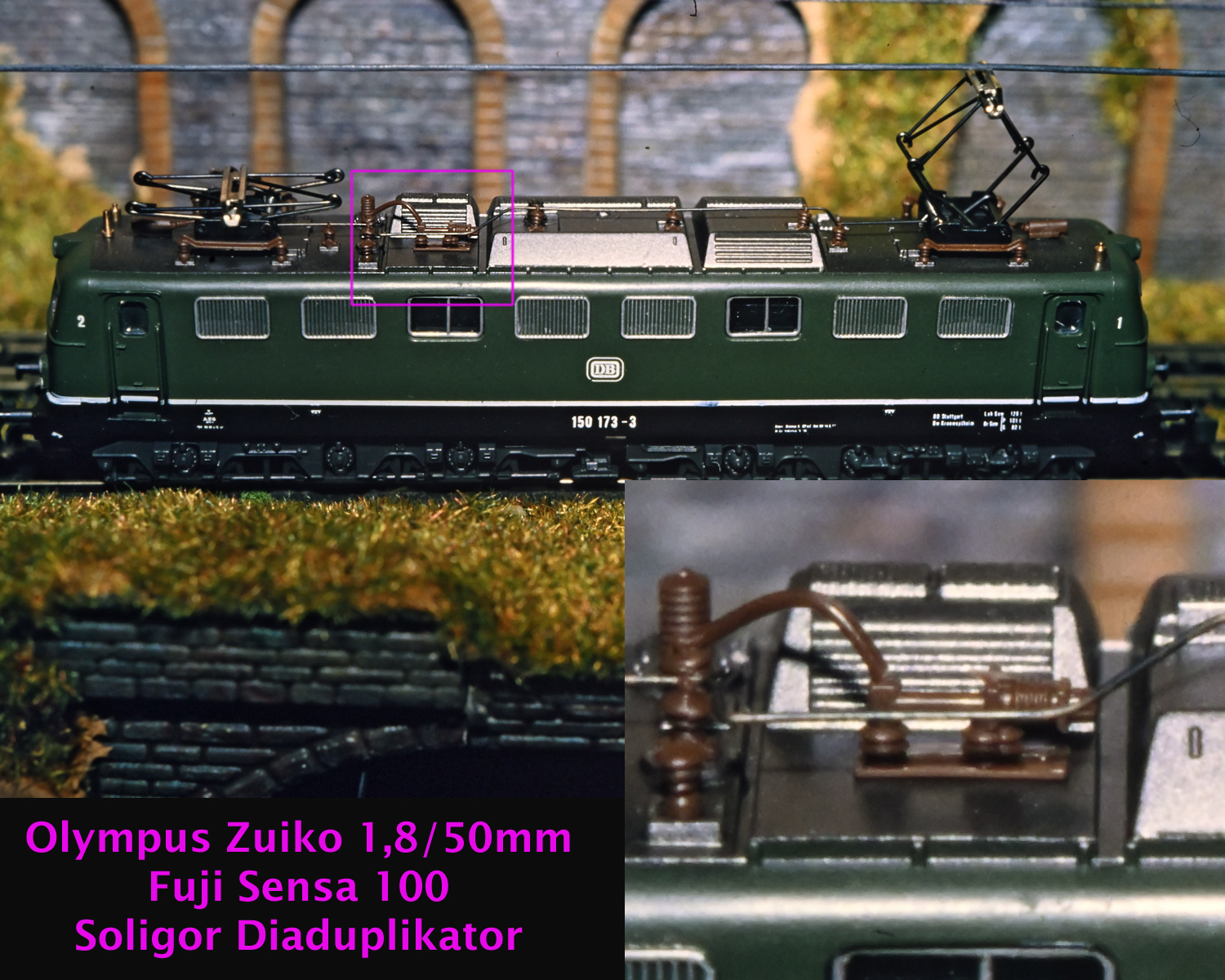

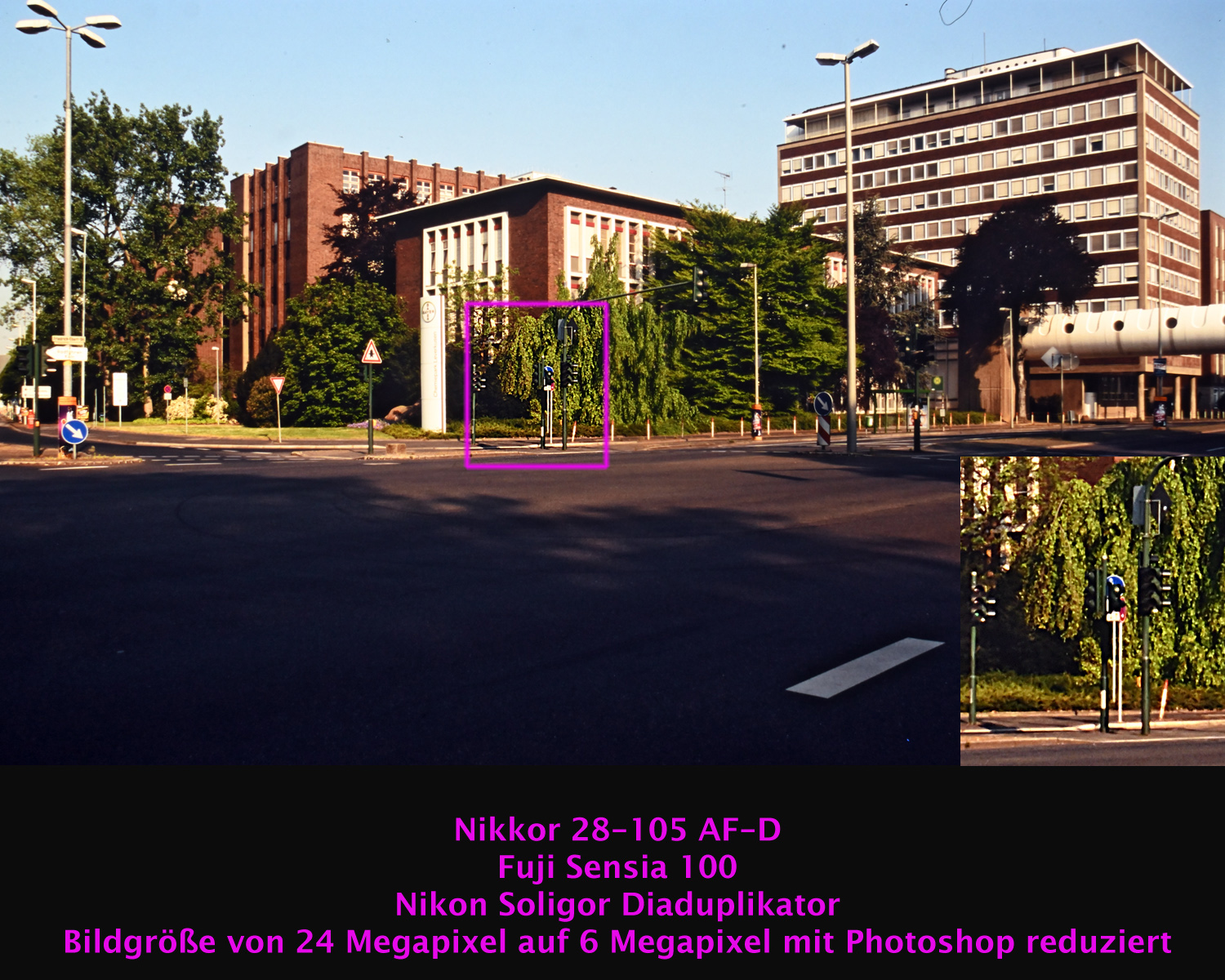

Die Soligor- Aufnahmen entstanden mit der Nikon Z5 bei ASA-Automatik, Zeitautomatik, mit ausgeschaltetem Bildstabilisator und vermutlich bei Nenn-Blende 22, gespeichert als NEF, gewandelt mit Nikon Capture NX-D und bearbeitet mit Photoshop CS6. Bildausschnitt, Helligkeit, Farben, Lichter / Schatten sowie Schärfe wurden korrigiert, die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. In alle Aufnahmen sind 100%-Ausschnitte vergrößert einmontiert.

Einige Dias habe ich parallel mit dem Nikon Coolscan LS-50 und 4000 Dpi gescannt, die Bild-Nachbearbeitung erfolgte wie bei den Z5-Aufnahmen.

Abschließend habe ich Aufnahmen von beiden Quellen in der Größe bikubisch reduziert (in Länge und Breite auf die Hälfte, somit auf ein Viertel der Bildpunkte), die Z5-Aufnahmen von 24 auf 6 Megapixel, die Scans von 4000 auf 2000 Dpi.

Fazit

Der Diascanner gewinnt natürlich. Seine Auflösung ist höher, die dank Infrarotkanal automatisch entfernten Staubpartikel und Fussel vereinfachen den Digitalisierungsvorgang ungemein und vor allem ist das im Scanner eingebaute Objektiv besser als das aus dem Soligor. Selbst eine Reduktion der Bildgröße von 24 auf 6 Megapixeln ergibt immer noch einen Vorteil für den Scanner, der auch den „Dreck wegrechnet“. Aber das Abfotografieren ist erheblich schneller, ein Scan dauert etwa eine Minute, Die Z5 schafft es so schnell, wie das Dia gewechselt werden kann, also etwa 10 bis 20 Dias in der Minute. Mit „Putzen“, also gründlichem Reinigen jedes Dias vor dem Abfotografieren wird der Zeitvorteil der Z5 jedoch geringer.

Bei 4000 Dpi des Scans werden die Farbwölkchen des verwendeten Filmes sichtbar und auch die chromatischen Aberrationen des verwendeten Objektivs (das AF-Nikkor 28-105 war ein gutes „Reisezoom“, kam aber nicht an Festbrennweiten heran). Bei 24 Megapixeln löst das dreilinsige Objektiv des Soligor Duplikators nicht fein genug auf, um die Farbwölkchen erkennbar werden zu lassen, sie verschwimmen in der Unschärfe. Bei Stellung 2:1, also doppelter Vergrößerung des Duplikats werden die Wölkchen etwas deutlicher, aber immer noch nicht so scharf wie eine Ausschnittsvergrößerung von Diascanner.

Ich werde weiterhin wichtige Aufnahmen scannen und die „Masse“ meiner analogen Fotos und Dias mit dem DX-Makronikkor 40mm und einer D200/D7000 digitalisieren, wie hier bereits gezeigt:

- Schwarzweiß-Negative mit Diascanner, Flachbettscanner und Digitalkamera digitalisieren

- Nikon D200 mit ES-2 Negativdigitalisierung - Ein kleiner Praxisbericht von Christian Zahn

Christian Zahn, November 2024

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 26.11.2024 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!