Canon Powershot 600 von Christian Zahn

Ein nostalgisches Vorwort von Ralf Jannke

Wie alles begann …

Geht nicht, gab's nicht!

Die Fotos des Tableaus wurden 1997 mit der Canon Powershot 600 aufgenommen. Direkt unter dem Korb wahrscheinlich auch mit dem 28 mm (@KB) Weitwinkelvorsatz. Und wenn ich die weißen, glänzenden Trikots sehe, geblitzt! Und die Fotos von 1997 mit den 2025 EBV-Möglichkeiten verbessert.

Trotz Motivbeurteilungsmöglichkeit auf dem Olympus (Camedia C400/800) Monitor bekam die Canon Powershot (ohne Monitor!) 1997 für die Basketballhalle den Vorzug. Intern 30 bit Farbtiefe versprachen etwas mehr Reserven bei der ständigen Unterbelichtung, mit ISO 100 Sensorempfindlichkeit war die Canon doppelt so lichtempfindlich wie die ISO 50 der Camedia 800L, und die Lichtstärke des 2,5/50 mm Canon-Objektivs war noch mal 1/3 EV besser als das zudem noch weitwinkligere 2,8/36 mm der Olympus. Bei Bedarf an mehr Bildwinkel bekam die Canon einfach den hochwertigen Objektivvorsatz WC-PS28 vorgesetzt, der aus dem 50 mm Normalobjektiv ein 28 mm Weitwinkel macht. Da der eingebaute Speicher der Powershot 600 nur 1 MB beträgt, wurde direkt auf eine 8 MB – ja, MB: MEGABYTE – PCMCIA-Speicherkarte erweitert, die 1997 schlappe 500 DM kostete!

Alles ausführlich hier nachzulesen: 2017: Canon Powershot 600 – Wie alles begann...

Bei sicher zwei Fotos des Urlaubstableaus und dem Hermes vor dem Bonner Post-Tower kam der 28 mm Canon Powershot 600 Weitwinkelvorsatz zum Einsatz.

Und 2019? Meine zweite Canon PowerShot 600

Jetzt hat sich auch Christian Zahn der Canon Powershot 600 angenommen. Hier kommen seine Erfahrungen

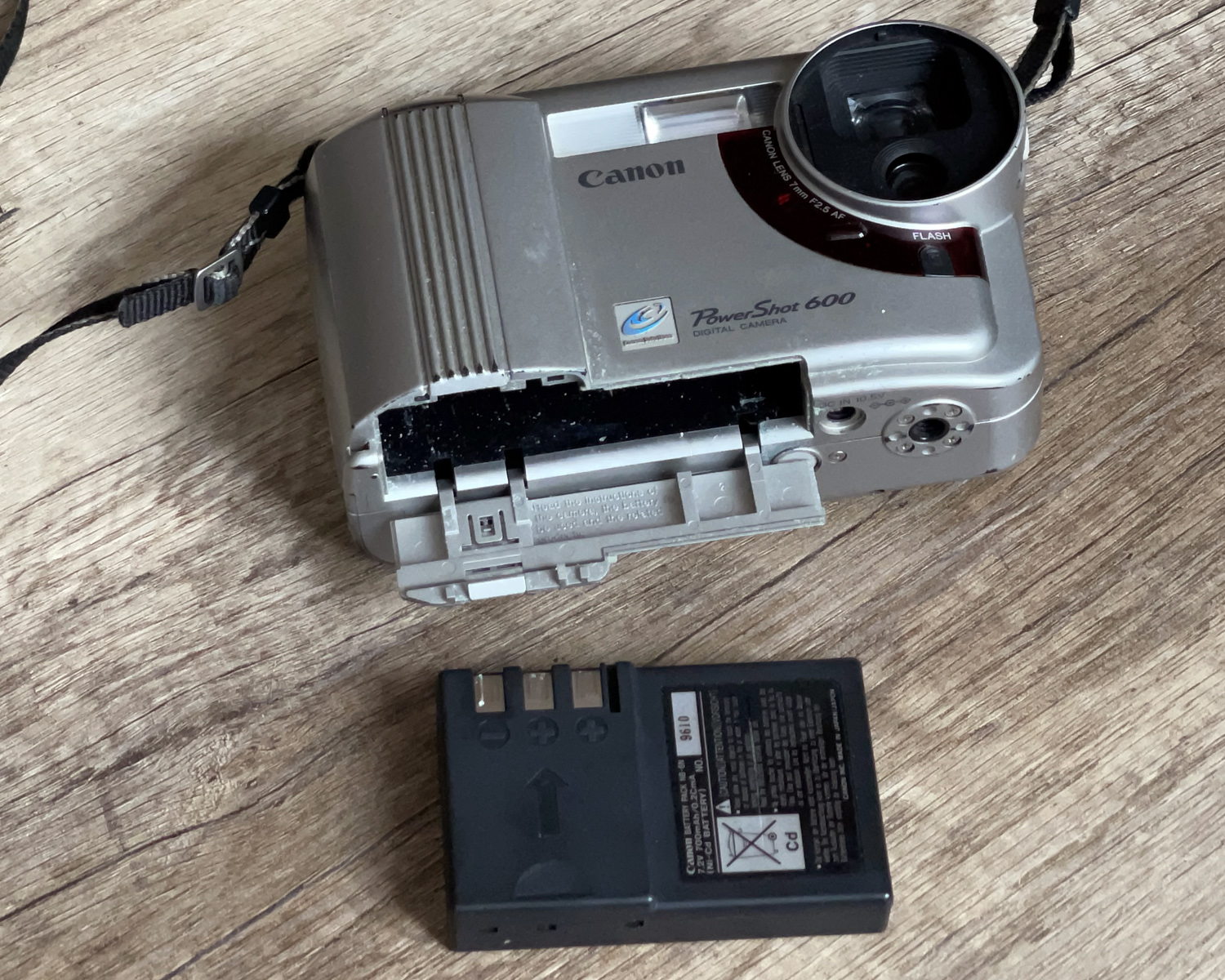

Hier stelle ich die erste digitale Kompaktkamera von Canon vor. En Detail: https://www.digicammuseum.de/kameras/detailansicht/kamera/Kamera/show/powershot-600/

Spezifikationen:

- Die 1996 vorgestellte Canon PowerShot 600 ist 160 x 93 x 59 mm groß und wiegt 420 Gramm.

- Der 1/3“ CCD-Sensor (4,8 x 3,6 mm) mit Pixelpitch 5,5µm löst maximal 832 x 608 Pixel = 0,5 Megapixel auf. Feste 100 ASA Empfindlichkeit. Videos sind nicht möglich. Bilder werden als JPEG oder CRW (RAW-Format) auf PCMCIA-Karten (max. 256 MB) gespeichert, zusätzlich 1MB interner Flashspeicher.

- Das Objektiv ist eine 2,5/7 mm Festbrennweite (5 mm @KB), zusätzlich optionale Weitwinkel- und Telekonverter

- Das Motiv wird über einen optischer Realbildsucher angepeilt, der allerdings nicht das gesamte aufgenommene Bild zeigt. Außerdem ist auf de Kameraoberseite ein kleines LCD-Statusdisplay für wichtige Bildparameter vorhanden.

- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S), Ermittlung durch Kontrasterkennung des Bildsensors,

- Belichtungssteuerung durch Programmautomatik oder Vollautomatik, Belichtungszeiten 1/30 bis 1/500 sek., Selbstauslöser mit 10 s Vorlaufzeit

- im Gehäuse integrierter Blitz mit Leitzahl 9

- Weißabgleich automatisch oder manuell

- keine Bildstabilisierung

- Energieversorgung durch 6 Mignonzellen (mit optionalem Batteriekorb) oder NiCD-Akku NB-6N 7,2V 700mAh

Besonderheiten

Die Canon PowerShot 600 ist die erste digitale Kompaktkamera, die Canon selbst entwickelt hat. Die im gleichen Jahr vorgestellte niedriger auflösende 640 x 480 Pixel PowerShot 350 war eine umgelablete Panasonic NV-DCF1, die es auch als Konca Q mini gab.

Zuvor gab es von Canon nur Still-Video-Kameras, die analoge Standbilder auf speziellen Disketten speicherten. Die PowerShot 600 ist für den Anwender damals idealer gewesen, da sie JPEGs auf Speicherkarten volldigital aufnahm. Ihre Bilder hatten etwas mehr Pixel als die damaligen Mitbewerber, statt der üblichen 640x480 Bildpunkten glänzt die Canon mit 832x608 Pixeln, das sind satte 64% mehr Bildfläche!

Die Stromversorgung erfolgt mit einem NiCd-Akku NB-6N oder einem optionalen Batteriehalter für Mignonzellen. Der Akku kann nur in der Kamera geladen werden, ein dediziertes Ladegerät wurde nicht mitgeliefert, sondern ein Netzteil, das die Kamera entweder stationär dauerhaft mit Strom versorgt oder den in der Kamera eingelegten Akku auflädt.

Der Autofokus hat nur ein zentrales Feld, das nicht verschiebbar ist.

Das Objektiv hat kein Filtergewinde, es gab aber Brennweiten-Konverter, die mehr Weitwinkel oder mehr Telebrennweiter erzeugen. Sie wurden um den Objektivtubus herum aufgesteckt und haben zwei Linsengruppen für Sucher und Aufnahmeobjektiv.

Der Hauptschalter dient auch als Objektivschutz, er bewegt eine Klappe, die die Linsen im abgeschaltetem Zustand abdecken.

Der Gehäuseblitz ist fest eingebaut. Zusatzblitze können nicht angeschlossen werden.

Ein optischer Realbildsucher dient zum Anpeilen des Motivs. Allerdings zeigt der Sucher systembedingt aufgrund der Parallaxenfehler nicht das gesamte aufgenommene Bild, sondern deutlich weniger. Neben dem Sucher sind zwei Kontroll-LEDs für Blitz und AF vorhanden, in Verbindung mit dem Statusdisplay auf der Oberseite kann die Kamera recht gut bedient werden.

Da es aber kein Farbdisplay gibt, muß der Kamera in Bezug auf Motiv, Fokussierung und Belichtung vertraut werden, die Bilder können nur am heimischen Computer angesehen werden. Grundlegende Kameraeinstellungen wie beispielsweise die Einstellung von Zeit und Datum können nicht an der Kamera vorgenommen werden, sondern nur mit Hilfe einer Canonsoftware am heimischen PC.

Die Kamera hat nur wenige Bedienelemente, das Moduswahlrad schaltet zwischen Vollautomatik und Programmautomatik um, außerdem hat es zwei Stellungen zum Löschen des letzten Fotos oder aller auf der Speicherkarte befindlicher Bilder. Die Kamera wird mit nur drei Tasten bedient, einer für die Bildqualität- und Auflösung, einer für den Makromodus und einer für die Aufzeichnung von kurzen Tonsequenzen als Gedächtnisstütze für das zuvor aufgenommene Foto. Unter dem Sucher ist eine großer Schieber angebracht, er schaltet zwischen Farb- und Schwarzweißaufnahmen um, letztere hat durch Weglassen der Farbinterpolation eine bessere Bildauflösung und ist laut Handbuch für das Abfotografieren von Textdokumenten gedacht. Ist SW aktiviert, ragt eine rote Fahne in den Sucher, damit man nicht irrtümlich normale Motive einfarbig aufnimmt.

Als Aufnahmemedium dient entweder ein 1MB „großer“ interner Flashspeicher, der auch ohne Stromversorgung die Bilder speichert oder PCMCIA-Speicherkarten. Karten Typ I und II passen, somit auch PCMCIA-Festplatten. Von Canon war damals eine eine 8MB-Karte erhältlich, die 500 DM extra kostete. Wer mehr Platz benötigte, konnte auch eine 170MB-Festplatte kaufen, auf die Tausende Bilder passen. Festplatten haben prinzipbedingt eine deutlich höhere Stromaufnahme, somit eine geringere Akkulaufzeit. Was die Canon-Festplatte damals kostete, ist mir nicht bekannt, vermutlich war sie aber teurer als die 8MB-Karte.

Die Kamera schreibt keine heute üblichen Aufnahmeparameter in die Bilder, der EXIF-Standard wurde erst später allgemein üblich. Aber trotzdem lassen sich aus dem Bildern viele Parameter auslesen, sie entsprechen dem CIFF-Standard (Camera Image File Format). Photoshop erkennt diese Parameter nicht mehr, aber etliche heutige Programme kennen sie noch, unter anderem der GrafikKonverter für aktuelle Apple-Computer.

Belichtungszeit und Blende werden nicht gerundet eingetragen, sondern die wahren Werte wie 1/131s oder Blende 16,1. Die abgegebene Blitzleitzahl oder die Motiventfernung in Millimetern sowie der gemessene Lichtwert können von der damaligen Canonsoftware angezeigt werden, auch sie stehen in den CIFF-Daten.

Die Kamera hat zwei Gurtösen, sie baumelt also nicht kompaktkameratypisch an einer Hand, sondern wird komfortabel um den Hals gehängt getragen.

Die Schnittstellen sind etwas „exotisch“, zwar nutzt Canon für den Netzteilanschluß eine übliche Rundstecker-Hohlbuchse, aber der digitale Anschluß ist nur zu der mitgelieferten Dockingstation kompatibel. An dieser Dockingstation ist eine weitere Netzteilbuchse angebracht sowie ein Anschluß für einen elektrischen Fernauslöser und der Anschluß zum Computer, der zeittypisch noch kein USB ist. Canon entschied sich auch nicht für die damals gerne benutzte serielle Schnittstelle, sondern für einen Parallelport, wie er damals in Druckern eingebaut war. Das bedeutete aber auch, das damalige Macintosh-Besitzer die Kamera nicht an den Rechner anschließen konnten, sondern ein Lesegerät für PCMCIA-Karten kaufen mußten. Außerdem konnten sie Kameradatum und -Uhrzeit nicht einstellen und den internen Flashspeicher nicht nutzen.

Die UVP der PowerShot G2 betrug ca. 1800 DM (umgerechnet etwa 900 Euro, inflationsbereinigt auf 2025 hochgerechnet ca. 1500 Euro). Ich bekam mein Exemplar im Frühling 2025 geschenkt, vielen Dank an den Spender! Der aktuelle Zeitwert ist mir nicht exakt bekannt, es handelt sich bei heute gezahlten Kursen um reine Liebhaber- bzw. Sammlerpreise.

Die Beispielaufnahmen entstanden bei 100 ASA, gespeichert als JPEG Fine, bearbeitet mit Photoshop CS4. Die Größe wurde seitlich beschnitten. In alle Beispiele sind die Aufnahmeparameter eingeschrieben.

Qualitäts- und sonstiger Eindruck

Das Gehäuse der PowerShot 600 ist größtenteils aus Kunststoff. Lediglich einige Elemente sind aus Metall. Man bezahlte damals nicht für das Aussehen und ein stabiles Gehäuse, sondern die „inneren Werte“. Die Kamera ist überraschend groß, Fotos ohne Vergleich offenbaren die wahre Größe nicht, erst ein Vergleich mit einer jüngeren Digitalkamera zeigt, wievielt Platz früher für die Technik nötig war. Die Panasonic TZ5 von 2008 hat das 0,64fach der Breite, das 0,63fache der Höhe und das 0,62fache der Dicke der Canon. Somit benötigt die Lumix nur ein Viertel des Volumens für 18fach höher auflösende Bilder und ein Zehnfachzoom statt einer festen Brennweite.

Die Kamera gehört zur Klasse der frühen digitalen Kompaktkameras. Aus heutiger Sicht ist die Kamera langsam, das Einschalten dauert eine ganze Weile, auch das Abspeichern der Bilder ist langsam, je nach Aufnahmeformat und Bildqualität vergehen wenige bis viele Sekunden, bis die Kamera für die nächste Aufnahme bereit ist.

Der Sensor neigt recht deutlich zum „Ausbrennen“ der hellen Stellen. In den dunkleren Bildpartien rauscht er sichtbar, die Schatten können nicht erträglich per EBV aufgehellt werden.

In Weitwinkelstellung verzeichnet das Objektiv recht wenig, eine Korrektur durch den Bildprozessor findet nicht statt. Allerdings war es mir aufgrund der Sucherparallaxe nicht möglich, eine bildfüllende scharfe Aufnahme meines Verzeichnungsmotivs zu fotografieren, anhand der Parkettstücke sieht man aber, daß die Verzeichnung recht gering ist, was für ein „Normalobjektiv“ aber auch keine große Objektivbaukunst erfordert.

Fazit: eine digitalkamerahistorisch interessante Kamera (weil erste Canon-Kompaktkamera), heutzutage zum ernsthaften Bildermachen nicht mehr geeignet, da 0,5 Megapixel „zuwenig“ ist und die Kamera im Vergleich zu aktuellen Digitalkameras recht gemächlich daherkommt sowie einen PCMCIA-Kartenleser erfordert.

Christian Zahn, Juli 2025

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 21.07.2025 |

Kommentare (0)

Keine Kommentare gefunden!