Spezifikationen Minolta Z1:

- Die 2003 vorgestellte Minolta DiMAGE Z1 ist 109 x 78 x 80 mm groß und wiegt 305 Gramm.

- Der 1/2,7“ CCD-Sensor (5,4x4,0 mm) mit Pixelpitch 2,6µm löst maximal 2048 x 1536 Pixel = 3,2 Megapixel auf. Mit der ISO-Automatik oder manuell sind 50 bis 400 ASA einstellbar. Videos sind mit 320x240 Pixeln möglich. Bilder werden als JPEG auf SD-Karten (max. 2 GB) gespeichert.

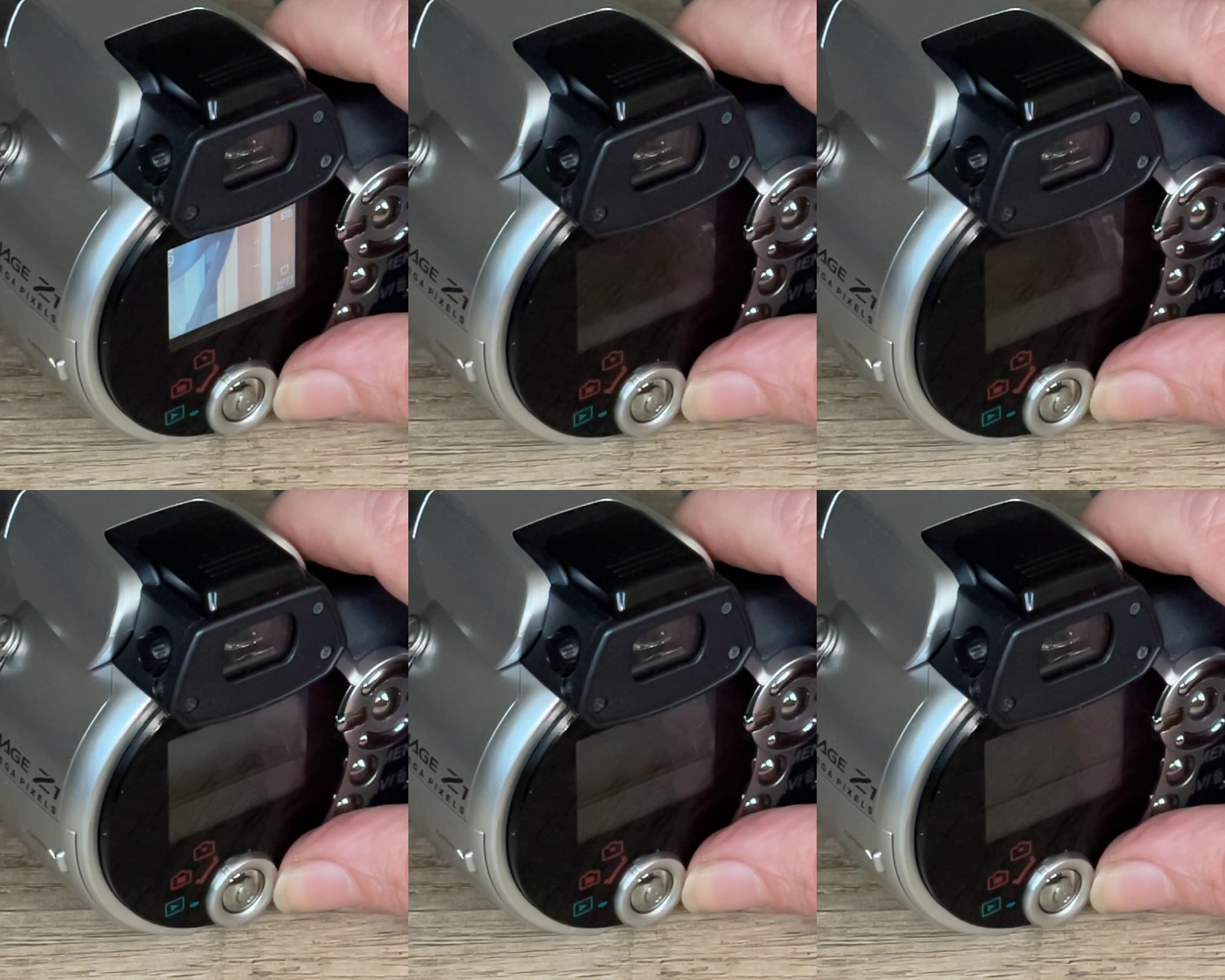

- Das Motiv wird über einen Videosucher mit Dioptrienkorrektur angezeigt. Zur Bildkontrolle ist ein 1,5“ TFT LCD Monitor mit 113.000 Subpixeln vorhanden, der auch die Menüsteuerung übernimmt. Beide Anzeigen nutzen das selbe Panel, das mechanisch umgeklappt wird, um zwischen Sucher und Display umzuschalten.

- Das Objektiv ist ein 5,8–58mm/1:2,8-3,5 (38-380 mm @KB) 10-fach Zoom (10 Elemente in 7 Gruppen, davon 2 Asphären), optionaler Konverter für 28mm

- Entfernungseinstellung Einzel-Autofokus (AF-S) oder kontinuierlicher Autofokus (AF-C), Ermittlung durch Hybrid-AF mittels Phasenerkennungssensoren unterhalb des Blitzbuckels und Kontrasterkennung des Bildsensors

- Belichtungssteuerung durch Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik oder manuellen Modus sowie diverse Motivprogrammen. Matrixmessung, mittenbetonte Integralmessung oder Spotmessung. Belichtungszeiten 15s bis 1/2000 sek., Selbstauslöser mit 10 s Vorlaufzeit

- eingebauter Blitz mit Leitzahl 12, zusätzlich Minolta iISO-Blitzschuh (kompatibel zu digitaltauglichen Minolta Spiegelreflex-Systemblitzen)

- Weißabgleich automatisch oder manuell mit diversen Vorwahlen wie Sonne, Wolken, Glühlampenlicht usw.

- keine Bildstabilisierung

- Energieversorgung durch 4 Mignonzellen

Besonderheiten

Die DiMAGE Z1 erschien kurz vor der Fusion von Minolta mit Konica, darum wurde sie noch als Minolta und noch nicht als KonicaMinolta verkauft. Sie ist die erste in einer Reihe vom digitalen Kameras in ähnlichem Gehäuse, die letzte war die Z20 von 2005.

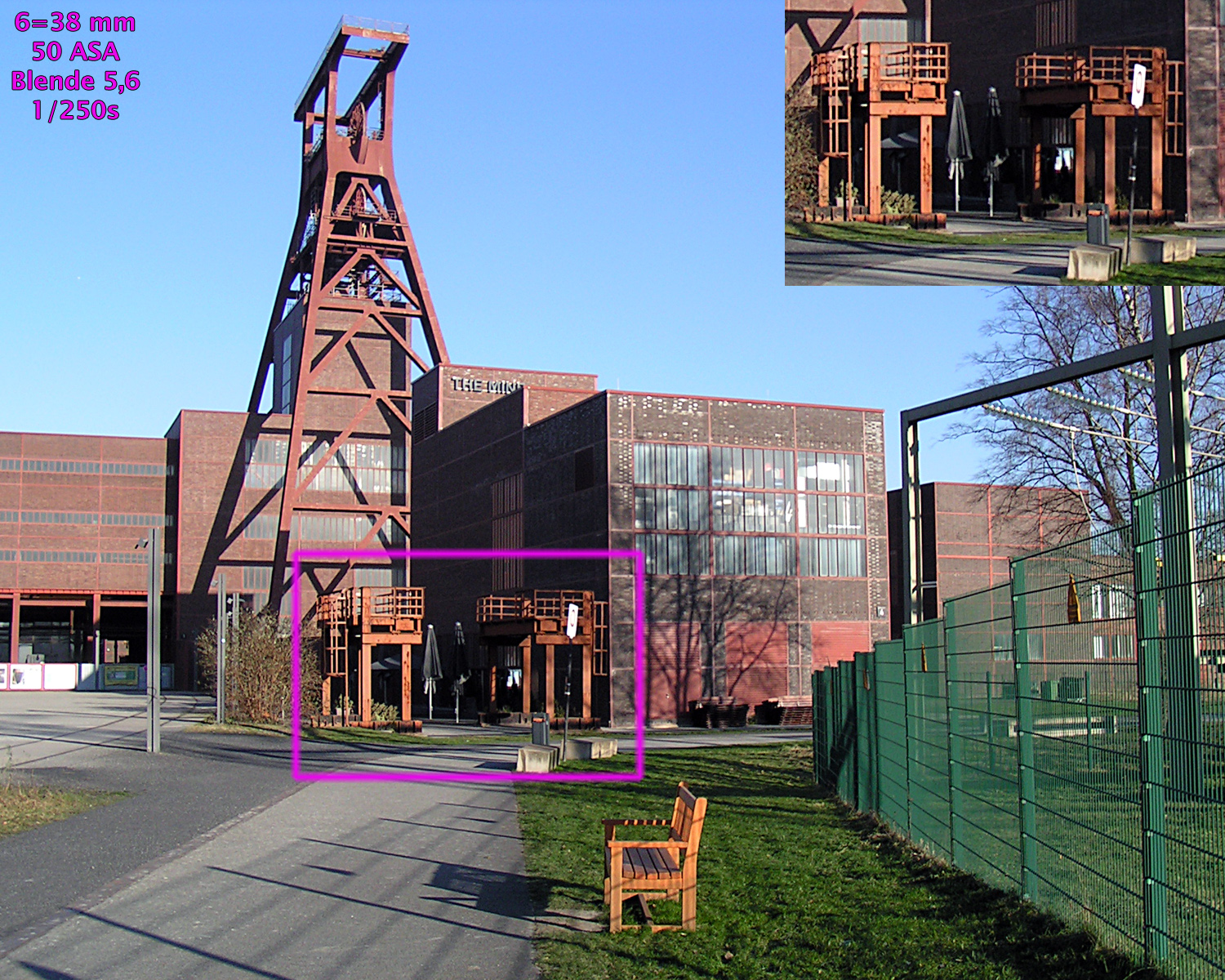

Die Bridgekamera hat ein damals durchaus respektables Zoom-Objektiv, das KB-äquivalent von 38 bis 380 mm reicht. Da es am langen Ende noch recht lichtstark ist (1:3,5), ist es auch ohne eingebaute Bildstabilisation draußen in hellem Sonnenschein oftmals ausreichend, um freihand ein unverwackeltes Bild zu ermöglichen. Ist es jedoch bedeckt, muß bei längeren Brennweiten ein Stativ verwendet werden, freihand entstehen ansonsten nur unscharfe Wackelbilder. Es ist kein Filtergewinde vorhanden.

Die einzelnen Z-Modelle

- Minolta DiMAGE Z1 (2003)

- Konica Minolta DiMAGE Z2 (2004)

- Konica Minolta DiMAGE Z3 (2004)

- Konica Minolta DiMAGE Z10 (2004)

- Konica Minolta DiMAGE Z5 (2005)

- Konica Minolta DiMAGE Z6 (2005)

- Konica Minolta DiMAGE Z20 (2005)

Über das Design des wie aus einem SciFi-Film stammendem Kameragehäuses schieden sich bereits 2003 die Meinungen der Fotopresse und der Kunden, möglicherweise haben die Minolta-Konstrukteure an einen auf der Photokina 1968 gezeigten Prototypen gedacht, die Minolta Electro-Zoom X von 1968 für Stehbilder auf 16mm - Film. Die Kombination aus mächtig nach vorn ragendem Objektiv in einem runden Tubus, ein dahinter befindliches dickeres Gehäuse mit Sucherbuckel und einem seitlich angebrachtem Handgriff für Auslöser und Stromversorgung in silbernem Finish erinnert frappierend an die DiMAGE-Z-Serie.

Über einen Adapter, der in ein Gewinde im Gehäuse eingeschraubt wird, besteht die Möglichkeit, einen 0,75x-Konverter ZCW-100 zu montieren, so entsteht ein 28mm-äquvalenter Bildwinkel. Leider ist der Objektivdeckel ein manuell zu bedienender Aufsteckdeckel, wenigstens ist die mitgelieferte Kordel so lang, das daß Objektiv komplett ausfahren kann, sofern man den Deckel nicht vorher abgenommen hatte. Ihn zu entfernen kann man nicht vergessen, denn da die Kamera immer durch das Objektiv schaut, bleibt Sucher oder Display mit Objektivdeckel schwarz

Das Objektiv wird elektrisch mit einer Zoomwippe hinter dem Modusrad verstellt. Dieser Platz ist etwas unpraktisch, mein rechter Daumen rutscht von allein in die Vertiefung zwischen Sucherhöcker und Modusrad, dort verstellt er allzugern die Brennweite.

Die Stromversorgung erfolgt mit 4 fast überall erhältlichen Mignonzellen, das Batteriefach ist gleichzeitig das Griffstück, daß die rechte Hand gut umschließen kann, einhändiges Fotografieren an ausgestreckter Hand geht sehr gut. Es können sowohl Akkus als auch Alkaline-Batterien benutzt werden. Trotz oder gerade wegen des futuristischem Aussehens liegt die Kamera gut in meinen Händen. Lediglich der Auslöser ist etwas ungünstig platziert. Der Zeigefinger kann nicht entspannt wie die anderen Finger liegen, sondern muß etwas abgehoben werden. Oder man löst nicht mit der Fingerspitze, sondern mit der Fingermitte aus.

Die Bedienelemente sind ausreichend, auf der Oberseite sitzt der Auslöser, je eine Taste für Blitzmodus und Makro, das Moduswahlrad mit PASM und Motivprogrammen sowie der Zoomhebel. Auf der Rückseite der Umschalter zwischen Wiedergabe, Aufnahme mit Display und Aufnahme mit Sucher und darin eingelassen der Hauptschalter. Neben dem Display das Steuerkreuz mit zentralen unbeschriftetem OK-Knopf (dem Design geschuldet sind die Tasten für Rauf und Runter viertelkreisgroß) und drei weitere Knöpfe. Die meisten Einstellungen erledigt man im Menu.

Wie üblich die Warnung: inzwischen sind die Halteklammern des Batteriefaches auf Grund der Materialalterung spröde geworden und brechen unter dem Druck der Batterien allzuleicht. Ich habe mit einer untergeschraubten Blitzschiene die Klammern entlastet. Das sieht zwar nicht schön aus, aber ergibt sogar eine zusätzliche Haltemöglichkeit für die Kamera.

Der Gehäuseblitz ist klappbar montiert, durch das Hochklappen wird er auch eingeschaltet. Die Blitzbelichtungsmessung erfolgt TTL mittels Vorblitz. Oben auf der Kamera ist ein iISO-Schuh montiert, dieser spezielle Minoltaschuh ist mechanisch und elektrisch kompatibel zu allen Blitzen der analogen Dynax-Spiegelreflexkameras. TTL-Blitzen können diese Blitzgeräte aber nur, wenn sie ein „D“ in der Typenbezeichnung haben, dann verstehen sie die Vorblitztechnik. Ältere Blitze können zwar ausgelöst werden, aber die Kamera muß manuell auf eine Empfindlichkeit, eine Belichtungszeit sowie eine Blende eingestellt und diese Werte manuell auf den Blitz übertragen werden. Der aufgesetzte Blitz muß seine Leistung selbst regeln.

Der Autofokus arbeitet hybrid, die ungefähre Entfernung wird mittels zwei Phasenerkennungssenoren (unterhalb des Blitzes) ermittelt, die genaue Feinfokussierung erfolgt mit Kontrastermittlung auf dem Haupt-Bildsensor. Der Hersteller nannte das Verfahren „Rapid-AF“, weil es erheblich schneller war als die damaligen reinen Kontrast-AF-Systeme. Auf dem an der Kamera angebrachtem Werbeaufkleber wird darauf hingewiesen, auch auf den 40x-Zoom (10fach optisch und 4fach digital) sowie auf den hochauflösenden Videomodus, zum Vorstellungszeitpunkt hatten Kameras entweder gar keine Videoaufzeichnung oder speicherten oftmals nur 320x240 oder gar 160x120 „große“ Minifilmchen mit möglicherweise nur wenigen Sekunden Länge. Die Z1 filmt solange, bis entweder die Akkus leer, die Karte voll ist oder der Auslöser ein zweites Mal gedrückt wurde.

Die Speicherung erfolgt als JPEG auf SD-Karten. Die Z1 hat kein Problem mit für sie enorm großen Karten, alle SD-Karten bis 2 GB funktionieren anstandslos, auch die Restbildanzeige stimmt. Andere Kameras aus dieser Zeit kennen nur Karten bis 512 MB und kommen mit größeren Karten nicht klar.

Die Karte und die kombinierte USB-/Videobuchse (nur für Minolta-Spezialkabel) sitzen hinter einem enorm großen Schieber. Trotzdem hat der Platz dort nicht für die Netzteilbuchse gereicht, diese sitzt ungeschützt an der Rückseite in der Nähe des Batteriefaches.

Im normalen Fotomodus schafft die Z1 bis zu 1,5 Bilder je Sekunde, ist der Puffer gefüllt, bestimmt die Schreibrate der Speicherkarte die Geschwindigkeit. Durch Bildreduktion auf 1,2 Megapixel (1280x1024) passen mehr Aufnahmen in den Puffer und die Kamera schafft kurzzeitig 10 Bilder/sek. Optional werden solange Bilder in den Puffer geschrieben, bis der Auslöser wieder losgelassen wird und die 10 Bilder vor dem Loslassen werden gespeichert, ideal für schnelle bewegte Motive, bei denen die normale Auslöseverzögerung der Kamera niemals dien „goldenen Moment“ erwischen würde.

Das Kameradisplay ist unbeweglich. Die Umschaltung zwischen elektronischem Sucher (mit Dioptrienkorrektur) und Display erfolgt durch einen Hebel an der Rückseite, der auch die Bildwiedergabe einschaltet. Um Kosten zu sparen, ist nur ein LCD-Panel eingebaut, das mit einem kleinen Elektromotor um 90° nach innen geklappt wird. In dieser Stellung blickt der Fotograf über einen hinter dem Okular eingebautem Hilfsspiegel auf das Display, der normale Suchereinblick wird mit mehreren Lamellen lichtdicht verschlossen. Diese Sparmaßnahme erforderte kein zweites LCD-Panel für den elektronischen Sucher und wurde vom Hersteller werbewirksam mit „keine Farbverschiebungen zwischen Sucher und Display“ beworben.

Die Bildwiederholrate des Displays wurde in den Presseinformationen mit „60 Bilder pro Sekunde“ beworben, im Vergleich zu den damals allgemein üblichen maximal 30 B/sek. eine deutliche Verbesserung des Sucherbilds, z. B. bei Kameraschwanks oder bewegten Motiven.

Ich habe ein Video aufgenommen und einzelne Standbilder daraus in ein Bild zusammenkopiert. Man sieht, wie als erstes das Display abgeschaltet wird (möglicherweise, damit man den Vorgang nicht genau erkennen kann oder auch, um während des Klappens Energie für die Motoren zu sparen). Dann klappt das Display etwa 30° nach hinten und zwei an ihm befestigte Hebel ziehen die untere Abdeckung gleichzeitig nach oben. Danach dreht sich die obere Abdeckung aus ihrer Ruheposition (in der sie den Suchereinblick lichtdicht verschließt) nach hinten und schließt den Displayeinblick ab. Wahrscheinlich ist diese Abdeckung auf der Rückseite verspiegelt und lenkt das Monitorbild auf einen zweiten Spiegel, der das Bild dann in den Sucher wirft.

Beim Wechsel zurück passiert alles wieder rückwärts: Obere Abdeckung dreht sich unter den Sucher, der Spiegel klappt vor die Rückwand und bewegt dabei die untere Abdeckung nach unten.

Im Sucher und auf dem Display sind etliche Bildparameter einblendbar, sogar ein Live-Histogramm kann angezeigt werden. Die Auflösung galt zum Herstellzeitpunkt als gut, aus heutiger Sicht ist eine Bildschärfebeurteilung kaum möglich, auch der Kontrastumfang der Aufnahmen kann nicht exakt beurteilt werden.

Die Kamera speichert nur wenige Informationen in den MakerNotes der EXIFs in jedem aufgenommenem Bild: ein Vorschaubild, die Bildqualität (Kompressionsstufe), das Motivprogramm, die Blitzbelichtungskorrektur, der Bildstil und der ggf. montierte Brennweitenkonverter stehen dort.

DiMAGE hießen fast alle digitalen Kameras von Minolta bzw. KonicaMinolta, es ist ein Kofferwort (eine Zusammenziehung) aus „Digital“ und „Image“, bedeutet also schlicht „aus zwei Zahlen aufgebautes Abbild“. Die sehr merkwürdige Schreibweise mit dem Kleinbuchstaben mitten im Wort hat Minolta so gewollt, jedoch wurde die Groß- und Kleinschreibung der Buchstaben geändert, anfangs war die Schreibweise Dimâge mit dem französischem Zirkumflex über dem „a“.

Minolta sparte bei der Bedienungsanleitung, die beigelegte gedruckte Version ist ein vielsprachiger Schnelleinstieg, die ausführliche Anleitung war nur auf der beigelegten CD in etlichen Sprachen vorhanden und mußte vom Anwender ggf. ganz oder teilweise ausgedruckt werden.

Die UVP der DiMAGE Z1 betrug 459 Euro, im Lieferumfang waren eine 16MB-Karte und 4 Batterien. Mein Exemplar habe ich Anfang 2024 bei einer Aufräumaktion eines Gebrauchtwaren-Fotohändlers für 10 Euro mit allem Zubehör inkl. OVP erworben, die Z1 dürfte vom Vorbesitzer kaum gebraucht worden sein, nicht einmal der originale Gurt war ausgepackt und montiert oder die Werbeaufkleber der Kamera abgezogen worden. Sogar die Kaufquittung vom Februar 2004 über 389,— Euro lag im Karton, fein säuberlich gefaltet und in die Serviceunterlagentüte gepackt.

Qualitäts- und sonstiger Eindruck

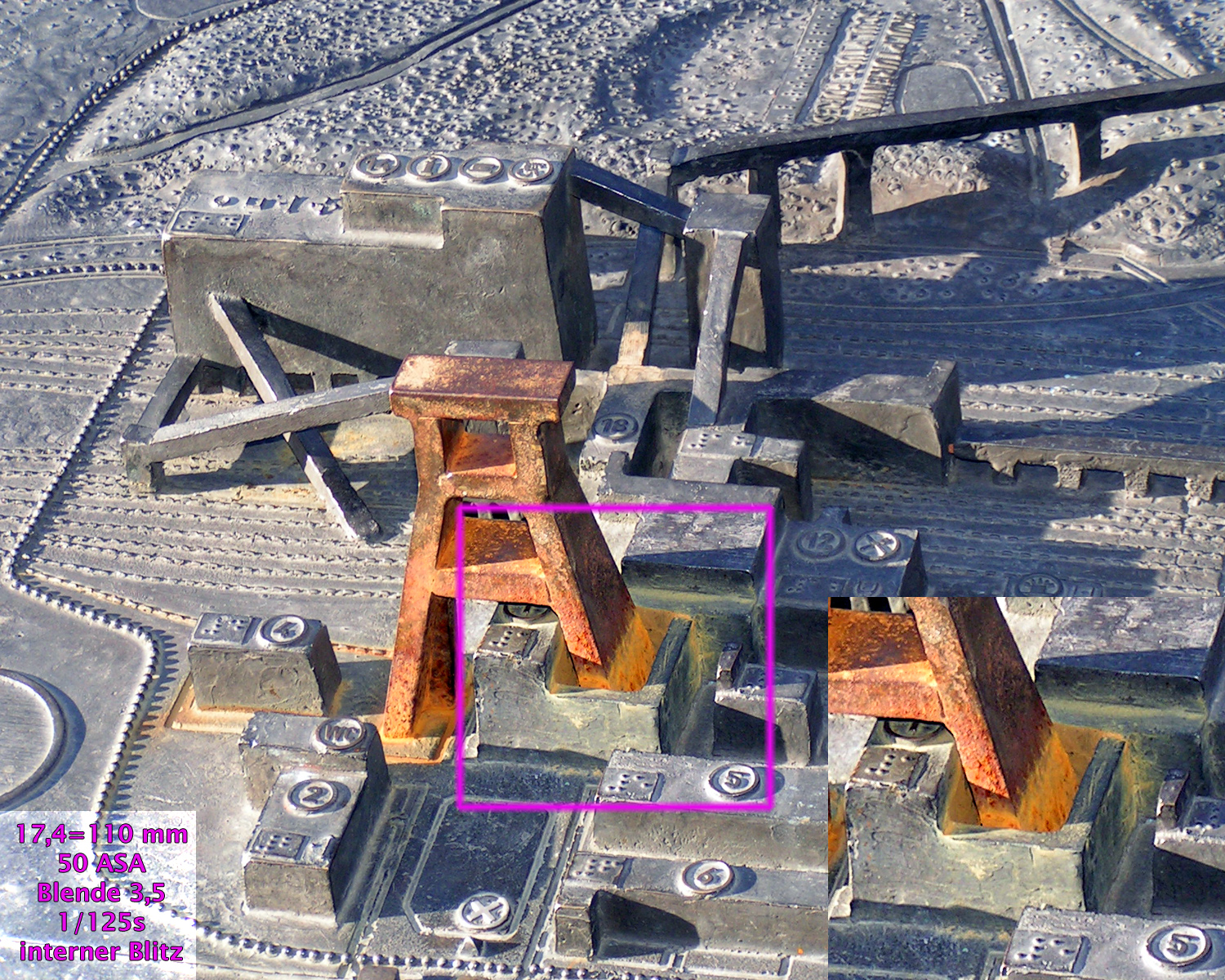

Alle Beispielaufnahmen entstanden bei 50 ASA, gespeichert als JPEG, bearbeitet mit Photoshop CS4. Die Größe wurde auf 1500 Pixel bikubisch verkleinert. In alle Aufnahmen sind 100%-Ausschnitte vergrößert einmontiert.

Das Gehäuse der Z1 ist ein gehobenes Einsteigermodell mit Superzoom, es besteht komplett aus Kunststoff, nicht einmal das Stativgewinde ist aus Metall. Die verwendeten Materialien sind jedoch nach 20 Jahren gut erhalten, der berüchtigte „Gummiauflagenschwund“ oder das „Verkleistern“ aufgespritzter Gummierungen ist (zumindest bei meinem Exemplar) bislang nicht aufgetreten.

Die Kamera hat zwei Trageösen, kann also „wie eine richtige Kamera“ am Gurt um den Hals getragen werden, sie baumelt nicht wie eine Kompaktkamera am Handgelenk herum. Allerdings sind die Ösen sehr klein geraten, es passen nur Gurte mit kleinem Karabinerhaken, sofern der originale Gurt verloren wurde.

Die Kamera gehört zur Klasse der „Bridgekameras“, die eine Brücke schlagen sollen zwischen der einfachen Kompaktkamera und der anspruchsvolleren System- bzw. Spiegelreflexkamera. Der Objektivtubus fährt beim Einschalten recht weit aus dem Gehäuse heraus, außerdem wackelt er recht stark, das ist keine Fehlfunktion oder ein Defekt, sondern bereits ab Werk so.

Das Objektiv verzeichnet in Weitwinkelstellung deutlich sichtbar. Der Bildprozessor „schönt“ die optischen Fehler noch nicht, wie es heutzutage üblich ist.

Der Sensor neigt zum „Ausbrennen“ der hellen Stellen. Mittels Anvisieren eines geeigneten Bildausschnitts und anschließendem Verschwenken auf das gewünschte Motiv muß der Belichtungsmessung nachgeholfen werden. Leider gibt es bei 50 ASA und 100% Bildansicht schon bei genauem Hinsehen sichtbares Farbrauschen.

Der elektronische Sucher als auch das Display sind nur grobgerastert, die Kontrolle der Bildschärfe ist mit beiden völlig unmöglich, man muß sich auf den Autofokus verlassen. Das Motiv ist im Sucher erkennbar, der Bildausschnitt kann gut gewählt werden. Das Display hingegen ist bei Sonnenschein nur schwer zu erkennen (evtl. ist mein Exemplar gealtert und die Helligkeit war früher besser).

Vor dem Display ist eine Kratzschutzscheibe serienmäßig montiert, diese ist aber aus kratzempfindlichem transparenten Kunststoff, darum sollte man eine weitere Schutzfolie anbringen.

Die Bildqualität ist aufgrund des „Zwergensensors“ und des Superzooms heutzutage nicht mehr als gut zu bezeichnen. Mir fehlt „knackige“ Schärfe in den 100%-Ansichten.

Bei 400 ASA rauscht der Sensor deutlich, obwohl sie nur 3 Blendenstufen über der Nennempfindlichkeit liegen. Da machen sich der geringe Pixelpitch und die kleinen Pixelmaße störend bemerkbar. Wer genau hinsieht, erkennt in der Lampenfassung auch ein „Hotpixel“, eine dauerhaft als hell ausgelesene Bildstelle.

Fazit: eine digitalkamerahistorisch interessante Kamera (weil recht frühes Superzoom in einem „spacigem“ Gehäuse), heutzutage zum ernsthaften Bildermachen nicht mehr geeignet, 3 Megapixel reichen nur noch selten aus, alles außer 50 ASA rauscht sichtbar und für die „langen Brennweiten“ fehlt einfach ein optischer Bildstabilisator.

Christian Zahn

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 12.02.2024 |

Kommentare (1)

Peter

am 05.02.2024Nachfolger wurde eine Panasonic FZ50 - also eine richtige Bridge-Kamera, über die ich hier auch gerne was lesen würde.