Speicherkarten-Typen und -Arten

Im Laufe der Digitalkamera-Ära, die bereits im Jahre 1975 begann und nicht, wie viele meinen, erst um die Jahrtausendwende, gab es etliche unterschiedliche Formate, auf denen die erzeugten Bilder gespeichert wurden. Ich will hier etliche davon vorstellen, die Reihenfolge ist in etwa chronologisch, aber zwischendurch springen die einzelnen Kartentypen etwas in der Zeit vor und zurück, weil ich zusammengehörende Formate zusammenfassen werde.

Einige einleitende Erklärungen

Prinzipiell gibt es zwei Arten der Bildaufzeichnung:

Analog: Dabei werden die Bildinformationen magnetisch so gespeichert, daß unterschiedlich starke Magnetisierung unterschiedlichen Helligkeits- bzw. Farbstufen entspricht. Das Bild wird in etwa so aufgezeichnet, wie es ein Videorekorder macht. Prinzipbedingt „altern“ die Medien, da sich die Magnetisierung im Lauf der Jahre und Jahrzehnte allmählich abschwächt. Im Lauf der Alterung wird das Bild schwächer und verwaschener, farbloser, bleibt aber noch recht lange erkennbar. Kopien sind nur verlustbehaftet möglich, da jedes Abspielen und erneutes Aufnehmen mit Qualitätsverlust einhergeht.

Digital: Dabei werden die Bildinformationen durch einen Bildwandler in einzelne Farbpunkte zerlegt, deren Helligkeits- und Farbinformationen getrennt ausgewertet und meist gemeinsam gespeichert werden. Kopien sind verlustfrei möglich, jede Kopie ist genausogut wie das Original. Sollte das Aufzeichnungsmedium allerdings Lesefehler durch Alterung aufweisen, sind die Bilder meist schlagartig unlesbar, entweder nur einzelne oder schlimmstenfalls alle auf dem Datenträger abgelegtem Aufnahmen.

Außerdem gibt es vier Arten von Speichermedien

- Magnetisch: Auf ein Trägermedium wie die erwähnte Videokassette oder die von älteren Computern her bekannte Diskette. Auch alle Computerfestplatten speichern die Daten magnetisch auf rotierenden Scheiben. Diese Medien altern durch Nachlassen der magnetischen Stärke und werden allmählich unlesbar. Bei der digitalen Speicherung hilft eine redundante Aufzeichnung und Fehlerkorrekturmechanismen, die Alterung einige Zeit aufzuhalten. Sicherheitshalber sollten magnetische Speichermedien in regelmäßigen Abständen umkopiert werden, denn dabei wird der Magnetismus wieder „aufgefrischt“.

- Optisch: Auf eine Scheibe, wobei das Schreiben mittels Laser (CD, DVD) oder magnetisch unter Wärmeeinfluß (MO-Medien = Magneto-Optische Speicherung) erfolgt. Auch hier gibt es eine Alterung, irgendwann wird das Medium schlagartig unlesbar sein. Allerdings dürften die Lesegeräte in den meisten Fällen früher nicht mehr funktionieren als die Datenträger.

- RAM-Speicher: Das ist ein Random Access Memory, also ein Speicher, auf den frei zugegriffen werden kann, ohne daß alle Daten nacheinander gelesen oder geschrieben werden müssen. Zum Datenerhalt ist eine dauerhafte Stromversorgung erforderlich.

- Flashspeicher: Das sind elektrisch beschreibbare „Chips“, also kleine geschlossene Bausteine, die in ein Gehäuse verbaut werden und in deren einzelnen Speicherzellen die Information eingeschrieben werden können. Zum Datenerhalt ist keine Betriebsspannung erforderlich, nur zum Schreiben bzw. Lesen. Auch diese Bausteine altern, sie vertragen nur eine bestimmte Zahl von Schreibvorgängen je Speicherzelle und die einzelnen Zellen verlieren ebenfalls im Laufe von Jahren die eingeschriebene Information. Im Gegensatz zu optischen bzw. magnetischen Medien erfolgt die Speicherung in Flashbausteinen immer digital, niemals analog.

Kurze Erklärung der Flash-Speichertechnologie

Das Speichern von Informationen in elektrisch veränderbaren Festspeichern ist eine hochkomplexe Angelegenheit, deren technische Umsetzung enormen Aufwand erfordert, von dem der Benutzer aber nichts mitbekommt. Prinzipiell kann man sich die Flash-Speicherzellen wie ein riesiges Schachbrett vorstellen, dessen einzelne Felder aber nicht eben sind, sondern kleine Mulden. In diese Mulden können beim Beschreiben Informationen eingelegt werden, in etwa so, als ob man Murmeln in die Mulden legen würde. Beim Auslesen wird ermittelt, ob Murmeln in einem einzelnen Feld sind und wenn ja, wieviele. Sehr viele Mulden ergeben dann die Informationen, die für ein einzelnes Bild notwenig sind.

Um sich die maximale Zahl der Schreibvorgänge vorzustellen: Beim „Schreiben“ werden die Murmeln in die Mulde geworfen und beschädigen sie jedesmal ein bisschen mehr, bis sie irgendwann „ausgeleiert“ ist. Und die „Vergesslichkeit“ der Speicherzellen im Laufe der Jahre kann man sich mit einer nicht ganz „dichten“ Mulde erklären, durch deren Boden ab und an eine Murmel herausfällt.

Es gibt mehrere Arten von Flashbausteinen, sie werden als „SLC“, „MLC“ , „TLC“ oder „QLC“ bezeichnet:

SLC = Single Layer Cell

Bei dieser Technik kann jede Speicherzelle nur 1 Bit speichern, also eine Null oder eine Eins. Sie war die erste Flash-Technik überhaupt und ist recht fehlertolerant, schnell und hält recht viele Schreibvorgänge aus.

MLC = Multi Level Cell

Bei dieser Technik kann in jeder Speicherzelle die Information von 2 Bit gespeichert werden. Um den obigen Vergleich wieder aufzugreifen: Beim Schreiben werden nicht einfach Murmeln in eine Mulde geworfen, sondern entweder keine (eine Null) oder 10, 20 oder 30 Murmeln. Beim Auslesen werden die Murmeln gezählt und so die Information 1, 2 oder 3 ermittelt, statt nur nachzusehen, ob überhaupt welche vorhanden sind.

Diese Technik ist natürlich langsamer, weil beim Schreiben und Lesen gezählt werden muß. Außerdem „halten“ die Daten nicht so lange wie bei SLC, weil im Laufe der Zeit Murmeln aus der Mulde herausfallen und irgendwann der geschriebene Wert 3 (=30 Murmeln) auf z. B. 20 Murmeln abgesunken ist, was beim Auslesen als 2 interpretiert wird. Darum werden neben den eigentlichen Daten auch weitere Informationen wie Prüfsummen und Korrekturdaten geschrieben, so daß beim Auslesen Lesefehler korrigiert werden können. Auch das verringert die Schreib- und Lesegeschwindigkeit.

TLC = Triple Level Cell

Bei dieser Technik werden in jeder Speicherzelle drei Bits = 8 verschiedene Zustände abgespeichert. Wiederum sinkt dadurch Lebensdauer und Geschwindigkeit.

QLC = Quadruple Level Cell

In jeder Speicherzelle werden 4 Bit = 16 verschiedene Zustände gespeichert. Auch diesmal gilt: Langsamer und mit geringerer Lebensdauer als TLC.

Um die Schreib- und Lesegeschwindigkeit in angemessenem Rahmen zu halten, werden mehrere Speichergruppen parallel beschrieben und ausgelesen, z. B. je Schreibzyklus 4 Zellen gleichzeitig, so daß 4x4 = 16 Bit entsprechend 2 Byte simultan gelesen und beschrieben werden.

Speicher-“Größen“

In der Computertechnik werden Datenmengen in Größenangaben versehen, die sich um den Faktor 1000 unterscheiden.

Ein einzelne Speicherzelle wird „Byte“ genannt, sie kann genau einen einzigen Buchstaben speichern und entspricht 8 Bit, also 8 einzelnen Speicherzellen. Ein Kilobyte (KB) sind 1000 Bytes, eine normale Schreibmaschinenseite mit Text benötigt etwa 2 bis 4 Kilobyte.

Die nächsthöhere Einheit ist das Megabyte (MB), das sind 1000 Kilobyte oder eine Million Bytes. Zum Vergleich: Die Bibel hat in deutscher Übersetzung etwa 4,4 MB Datenumfang.

Die heutzutage am meisten verwendete Größe für Speicherkarten ist das Gigabyte (GB) mit 1 Milliarde Zeichen, im Jahre 2000 war das in etwa der Platz, den das digitalisierte mehrbändige Brockhaus-Lexikon inklusive vieler Bilder und Grafiken benötigte.

Aktuelle Computerfestplatten werden in Terabyte (TB) gemessen, das sind 1000 Gigabytes oder eine Million Megabytes. Zum Vergleich: ARD oder ZDF senden über Satellit für das HD-Fernsehen einen Datenstrom, der etwa 4-6 GB pro Stunde umfaßt. 1 TB reicht dann für etwa 200 Stunden oder 8 Tage Daueraufnahme.

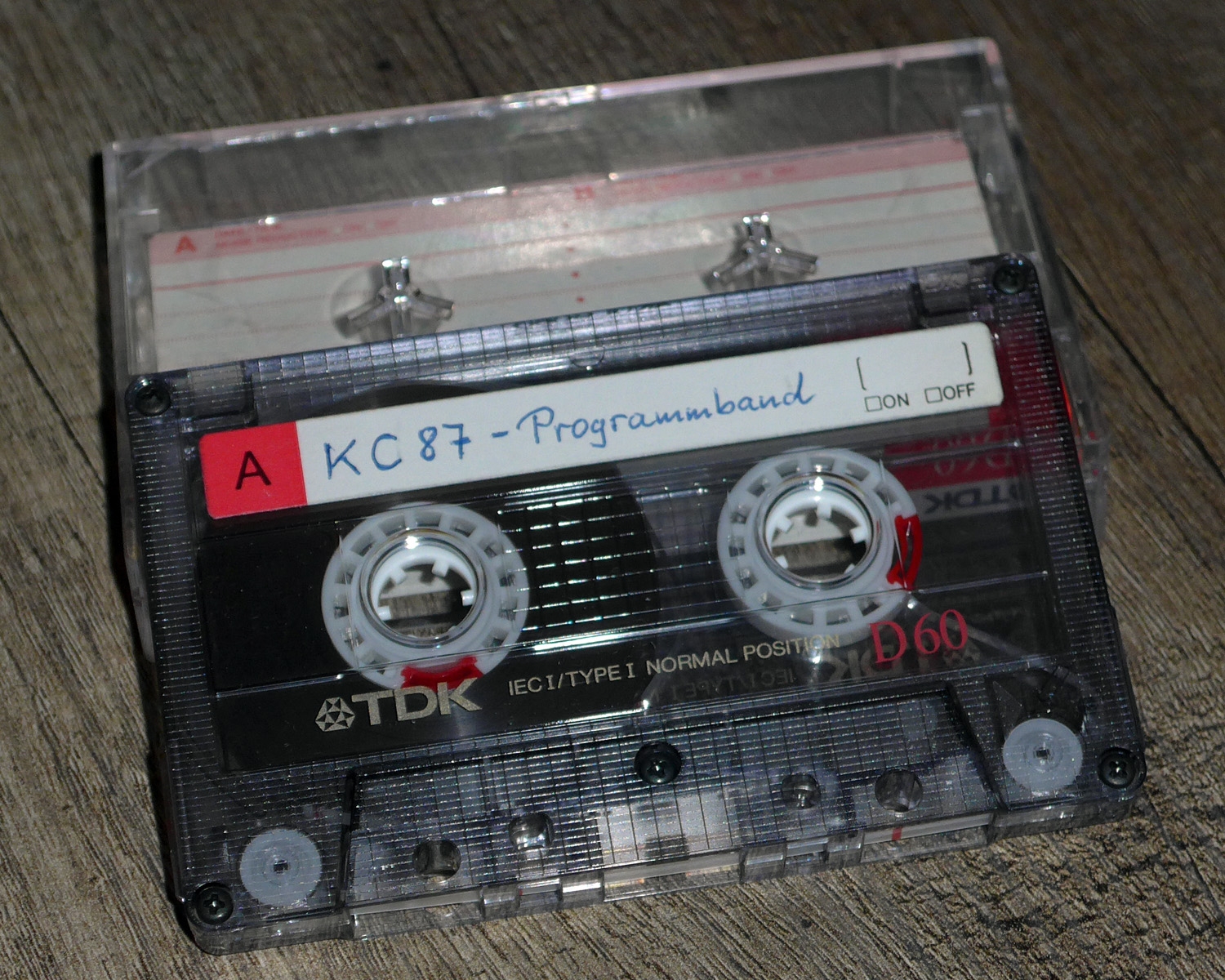

Cassetten

Das Speichermedium der allerersten Digitalkamera überhaupt war eine Audiokassette, Steven J. Sasson entwickelte 1975 bei Kodak um einen 100x100 Pixel auflösenden Schwarzweiß-Bildsensor herum einen durchaus als tragbar zu bezeichnenden Kamera-Prototypen, die mit Akkus ca. 4kg auf die Waage brachte. Als Speichermedium wählte er die Philips-Compactcassette aus, die digitalen Bildinformationen wurden in verschiedene Töne gewandelt und diese dann auf die Kassette aufgezeichnet. Diese Technik war damals nicht neu und diente noch bis Mitte der 1980er Jahre bei Heimcomputern zur billigen Speicherung von Programmen und Daten.

Die magnetische Aufzeichnung der Daten erfolgt in einem hybriden System, die einzelnen Datenbits (die kleinste digitale Speicherinformation, die nur 0 oder 1 sein kann) werden als kurzer tiefer Ton (Null) oder hoher Ton (Eins) nacheinander aufgenommen, in gewissen Abständen gibt es spezielle Töne, die bei der späteren Wiedergabe zur zeitlichen Kontrolle dienen, am Ende der gesamten Aufzeichnung wird als zusätzliche Sicherheit eine Prüfsumme aller Daten aufgenommen.

Meines Wissens gab es nur sehr wenige Kameras nach der erwähnten und nicht kommerziell vertriebenen Kodak, die auf Audiokassetten speichern, darunter einen Spielzeug-Camcorder von Fisher Price, der aber die Videodaten analog und nicht digital aufzeichnet.

Disketten (Floppy-Disks)

Disketten spielen nur eine kleine Rolle in der Digitalkamerageschichte und gehören zu den „Bild-Speicherexoten“. Disketten zur magnetischen Datenaufzeichnung gibt es seit 1969, Alan Shugart entwickelte bei IBM die 8 Zoll großen Disketten und die passenden Laufwerke dazu. Die ersten Kameras mit Disketten Sony Mavica von 1983 bzw. Canon ION von 1984 zeichnen die Bilder nicht digital, sondern analog auf, so wie es ein Videorekorder mit einem Standbild macht. Auf der Videofloppydisk ist Platz für 50 Standbilder. Die später erschienen Mavicas von Sony (MAgnetic VIdeo CAmera) speichern die Bilder digital auf damals handelsübliche 3,5“-HD-Disketten. Je nach Kameramodell passen auf eine solche Diskette nur wenige Bilder in maximaler Bildqualität.

Panasonic SUPERDISK 120 MB 1.3 MEGA PIXEL DIGITAL CAMERA Palm Cam PV-SD4090

Die Besonderheit der Panasonic SUPERDISK 120 MB steckt schon im Namen: Die Kamera speichert im Unterschied zur hier bereits vorgestellten relativ ähnlichen Sony Mavica FD83 nicht nur auf 3,5“ 1,44 MB HD-Disketten, sondern besitzt ein SuperDisk-LS-120-Laufwerk, das 3,5“ 120 MB Disketten aufnimmt. Das ist über 80x mehr Speicher, als auf der konventionellen 3,5“ Diskette.

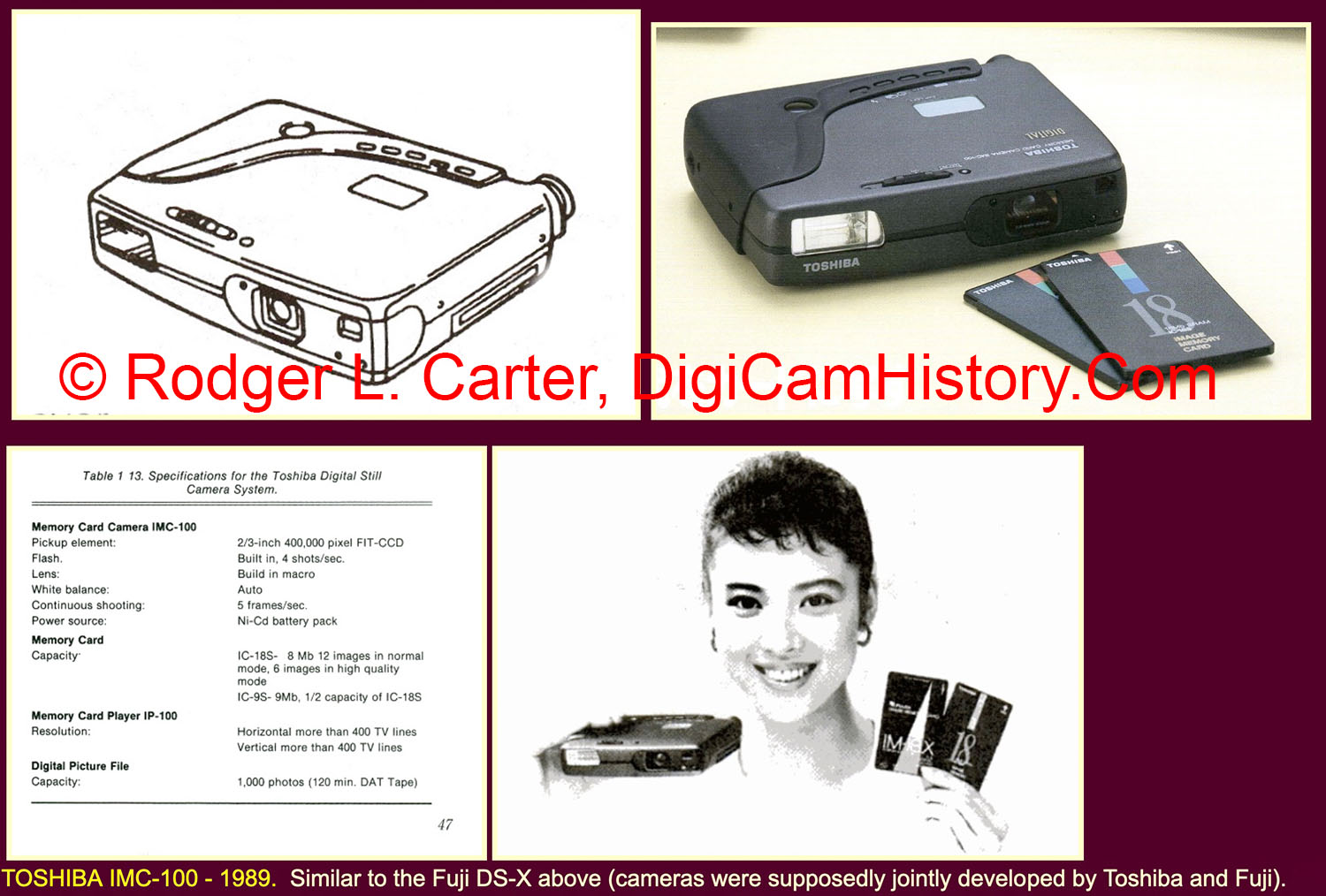

SRAM-Speicherkarten

Diese Speicherkarten wurden eigentlich für Computer bzw. computerisierte Musikinstrumente in den 1980er und 1990er Jahren verwendet, z. B. benutzt sie der Mini-PC Atari Portfolio als Diskettenersatz. Bei Synthesizern zwischen etwa 1985 und 1995 dienen sie zum Ablegen von Klangfarben, z. B. beim legendären Yamaha DX7 oder beim Kawai K1.

S-RAM bedeutet „Static Random Access Memory“, also statischer Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Damit ist gemeint, daß der Speicher seinen Inhalt so lange erhält, wie die Versorgungsspannung anliegt und daß auf jede Speicherzelle völlig frei zugegriffen werden kann, ohne umständlich vorherige oder nachfolgende ebenfalls auslesen oder beschreiben zu müssen.

In der Praxis sind SRAM-Karten meist sehr dünn und haben eine wechselbare 3-Volt-Lithiumbatterie zum Datenerhalt, die üblicherweise ca. 2 Jahre durchhält, da die Speicherbausteine sehr stromsparsam sind. Ist diese Batterie leer, sind die Daten unwiederbringlich verloren. Wird die Batterie gewechselt, wenn die Karte in einem Computer oder Musikinstrument mit Strom versorgt wird, bleiben die Daten erhalten.

Das Aussehen, die elektrischen Kontakte und die maximalen Speichergrößen sind nicht genormt, so daß es eine größere Anzahl zu einander inkompatiblen Kartentypen gibt. Ebenso unterscheiden sich die Datenmengen, die auf eine Karte passen, waren es zu Anfang nur wenige Kilobyte (z. B. 4 oder 8 KB), gab es später auch wesentlich größere Karten mit 256 KB oder noch mehr Speicherplatz.

Frühe Digitalkameras verwenden diese Karten, z. B. die TOSHIBA IMC-100 oder baugleiche Fuji DS-X von 1989.

PCMCIA-Speicherkarten

Der Name bedeutet „Personal Computer Memory Card International Association“, also „Internationale Vereinigung für Speicherkarten für persönliche Computer“ und meint eigentlich das Firmenkonsortium, daß diesen Typ entwarf und auf den Markt brachte, um das Durcheinander der S-RAM-Karten zu beenden. PCMCIA-Karten gibt es seit etwa 1990, zu Anfang als Speichererweiterung für mobile Computer gedacht.

Es gibt sowohl S-RAM als auch Flash-Karten und verschiedene Versionen der Kartenanschlüsse, da sich die Computertechnik ständig fortentwickelte. Darum passen auch nicht alle existierenden Karten in alle jemals gebauten Geräte mit diesem Kartenschacht. Auf dem Bild erkennt man bereits verschieden dicke Karten, außerdem existieren auch mechanisch passende und trotzdem elektrisch nicht kompatible Kartentypen. Weiterhin wurden Adapter hergestellt, die z. B. eine CompactFlash-Karte aufnehmen, so daß dieser spätere und preiswertere Kartentyp in älteren Geräten verwendet werden kann, sofern die elektrischen Spezifikationen zueinander passen.

PCMCIA-Karten wurden vor allem in Digitalkameras der 1990er Jahre verwendet, aufgrund des recht hohen Verkaufspreises vor allen in Profimodellen wie der Agfa Action Cam / Minolta RD-175 oder der Kodak DCS 520.

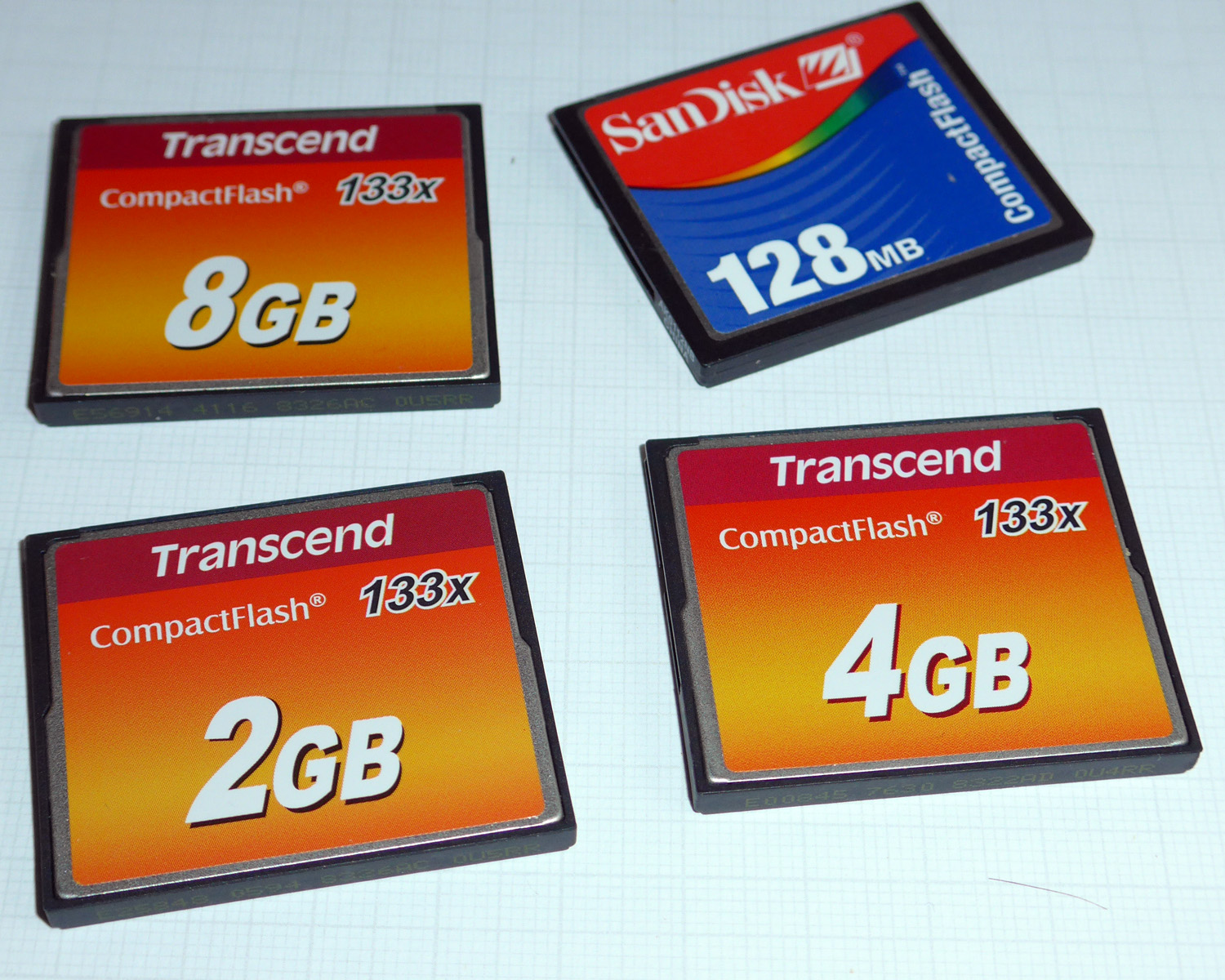

CompactFlash-Speicherkarten Typ I und II

Diese Karte wurde von der Firma SanDisk 1994 vorgestellt, sie kombiniert das sogenannte IDE-Interface mit Flashspeicher. Diese Schnittstelle diente früher dem Anschluß von Festplatten in Computern, bis sich der heute verbreitete SATA-Anschluß durchgesetzt hat.

Es gibt zwei verschiedene Bauformen, der ursprüngliche Typ I ist dünner, der Typ II etwa 2mm dicker, so daß mehr Platz im Inneren der Karte ist. Alle Typ I - Karten passen mechanisch n Typ II Kartenschächte, umgekehrt aufgrund der Dicke nicht.

Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind CF-Karten mit Flashspeicher ausgestattet, sie erhalten die eingeschriebenen Daten somit auch ohne Strom für viele Jahre. Lediglich die sogenannten „Microdrives“ von IBM bzw. Toshiba basieren auf einer winzigen Festplatte, also einer sich drehenden Scheibe, auf der die Daten magnetisch aufgezeichnet werden. Sie sind immer vom dickeren Typ II und wurden von den immer preiswerter werdenden Flashbausteinen mit großen Kapazitäten vom Markt verdrängt.

Die die CF-Karte sich dem Gerät gegenüber als „Wechselmedium“ ausgibt, hat sie einen „Controller“ eingebaut, also einen Minicomputer, der sich um die Speicherung der Daten selbst kümmert, das macht nicht das Gerät, in dem die Karte steckt. Der Hintergrund ist, daß Flash-Speicherzellen nur eine bestimmte Zahl von Schreibzyklen vertragen und der Controller verteilt das Datenschreiben so, daß für das „Inhaltsverzeichnis“ der Daten auf der Karte nicht immer die selben Speicherzellen benutzt werden, sondern ständig andere, so daß alle Zellen möglichst gleichmäßig „verschlissen“ werden. (dieser Vorgang wird als „Wear Levelling“ bezeichnet).

Da sich die Technik ständig fortentwickelt, wurden die CF-Karten ständig in der Datenmenge vergrößert, dafür waren bislang 5 verschiedene Standards erforderlich, die aber meist abwärtskompatibel sind. Ältere Karten mit kleineren Datenmenge können in jüngeren Geräten fast immer genutzt werden, ältere Geräte können mit neueren Karten, die mehr Platz bieten, meist nichts anfangen und wollen sie „formatieren“, was man nicht machen darf.

Die „Grenzen“ der Kompatibilität liegen bei etwa 256/512 MB und 2 GB. Will eine Kamera mit einer CF-Karte außer Formatieren nichts anfangen können, denkt man zuerst an einen mechanischen Defekt des Kartenschachtes. Doch oft ist es gerade bei älteren Modell nur die erwähnte Inkompatibilität und eine „kleine“ Karte wird akzeptiert. Da inzwischen CF-Karten mit Kapazität unter etwa 4 bzw. 8 GB nur noch gebraucht erhältlich sind, sollte ein Sammler entsprechender Geräte eine Auswahl von diversen CF-Karten vorhalten (16 MB, 256 MB, 1 GB und 2 GB sollte man haben, um jede alte Kamera mit passender Karte versorgen zu können).

Die CF-Karten wurden im Lauf der Zeit auch immer schneller, um die gestiegenen Datenmengen durch größere Bilder in erträglicher Zeit abspeichern zu können. Die Geschwindigkeit wurde meist als Faktor angegeben, z. B. 133x. Das bedeutet, daß die Karte 133 mal schneller ist, als es die Lese-Datenrate einer CD am Computer war. Diese Größe war den Anwendern um 1995 herum vertraut, inzwischen sind CD-Laufwerke in der Datentechnik ausgestorben, auch der Nachfolger DVD/Bluray wird nur noch wenig benutzt.

Die angegebene Geschwindigkeit ist übrigens bis auf wenige Ausnahmen die Leserate der Karte, das Schreiben kann durchaus erheblich langsamer sein.

Für die Karten wird etliches Zubehör angeboten, z. B. Aufbewahrungstaschen und schützende Plastikboxen. Auch gibt es für CF Typ II Adapter, in die die inzwischen erheblich preiswerteren SD-/SDHC-/SDXC-Karten eingesteckt werden können, ältere Kameras kommen dadurch in den Genuss größerer Speicherkarten, sofern sie den größeren Speicherplatz auch verwenden können.

Die erste Kamera, die auf CF-Karten speicherte, war 1996 die Kodak DC25. In der Folgezeit nutzten viele Modelle diese Speichertechnologie, seit ca. 2003 / 2004 allmählich jedoch nur noch teure Profigeräte, da in die Amateurmodelle kleinere Kartentypen (SD-Karte, SmartMedia oder MemoryStick) eingebaut wurden.

2008 wurde die parallele Schnittstelle auf eine serielle Schnittstelle umgestellt, die das von Computern her bekannte SATA-Interface benutzt und als Fast-Card bezeichnet. Die Karten haben identische Abmessungen wie die alten CF-Karten, aber die Anschlüsse sind inkompatibel. Verwendet wurden sie ausschließlich in professionellen hochauflösenden Videokameras, z. B. von Arri oder Blackmagic für 4K-Video.

SmartMedia-Speicherkarten

Diese Flash-Speicherkarten hat Toshiba 1996 entwickelt, als einzige großen Kamerahersteller haben Olympus und Fuji SmartMedia-Karten eingesetzt, außerdem wurde sie in MP3-Playern und einigen Musikinstrumenten genutzt. Unter den ersten Kameras mit dieser Karte war die Olympus C-420L von 1997 oder die Fuji DS-7.

Smart-Media-Karten haben keinen eigenen Speichercontroller, dieser sitzt in der Kamera und muß mit der eingelegten Kartenkapazität etwas anfangen können. In der Anfangszeit wurden Kameras verkauft, die nur 2, 8 oder 16 MB-Karten erkennen. Manche konnten durch ein (kostenpflichtiges) Update im Olympus- buw. Fuji-Service auf größere Kartenkapazitäten umgerüstet werden, andere nicht.

SmartMedia-Karten sind theoretisch bis 256 MB verfügbar, jedoch wurden nur Karten bis 128 MB produziert, da Toshiba, Olympus und Fuji auf das stabilere, kleinere und weniger für statische Aufladungen empfindliche xD-PictureCard-Format umstellten, bevor die 128MB-Grenze fiel.

Der Schreibschutz der SmartMediaKarte erfordert einen leitfähigen Aufkleber an einer bestimmten Stelle, diese ist auf der Vorderseite durch eine kleine Vertiefung oder einen Kreis gekennzeichnet. In der Kamera bzw. dem Lesegerät werden zwei Kontakte über die Fläche geführt, werden beide durch den leitfähigen Aufkleber verbunden, so ist die Karte schreibgeschützt. Diese Funktion ist in vielen billigen Lesegeräten überhaupt nicht eingebaut, dies schreiben auch auf „schreibgeschützte“ Karten.

Inkompatible SmartMedia-Kartenarten

Es gibt zwei zueinander inkompatible SmartMedia-Kartenarten: 5 Volt und 3,3 Volt. Sie sind an der abgeschrägten Ecke der Karte erkennbar – siehe Foto Auf der Abbildung sind alle vom 3.3 Volt-Typ, die erste Generation (die es nur mit 2 MB großen Karten gibt) hat die abgeschrägte Ecke auf der anderen Seite. Diese Ecke verhindert, daß in den Kartenschacht eine Karte des falschen Typs eingesetzt werden kann. Bei billigen Kartenlesegeräten wird auf das mechanische Abfragen der Ecke verzichtet, diese können aber mit 5-Volt-Karten nichts anfangen.

Da bei den SmartMedia-Karten die elektrischen Kontakte recht groß und vor allem ungeschützt sind, ist eine SM-Karte relativ anfällig für Verschmutzung der Kontakte und statische Aufladung. Während ersteres sich vom Anwender beheben läßt, kann letzteres die Speicherbausteine in der Karte zerstören. Schon alleine ein Reinigen der Kontakte mit einem ungeeigneten Tuch kann diesen Fehler hervorrufen. Außerdem sind die Karten extrem dünn, ein Verbiegen der Karte kann bereits zur Ablösung der außenliegenden Kontakte von den darunterliegenden Bauteilen führen, die Karte ist dann ebenfalls defekt.

Es gab Adapter, um SmartMedia-Karten in Diskettenlaufwerken von Computern auslesen zu können, die notwendigen Treiber laufen unter Windows und Macintosh, aber nur nur auf inzwischen als historisch zu bezeichnender Hardware und überholten Betriebssystemen wie MacOS 8 oder Windows 3.11. Siehe Foto!

Diese Adapter haben einen kleinen Elektromagneten eingebaut, der den Lesekopf des Laufwerks mit magnetischen Impulsen versorgt, so daß er glaubt, daß sich eine Diskette unter ihm dreht.

Jeder SmartMedia-Karte lag eine dünne Plastikhülle als Schutz vor Elektrostatik bei, mehrere Kennzeichnungsaufkleber und meist vier Schreibschutz-Aufkleber, die nur ein- oder zweimalig verwendbar sind.

Einige Olympus-Digitalkameras z.B. die Camedia C-40 unterscheiden zwischen Original-Olympus-Smartmedia-Karten und solchen von „Fremdanbietern“. Nur mit Olympus-Karten sind einige Kamerafunktionen z.B. die Panorama-Aufnahme freigeschaltet. Zur Erkennung dient ein String im CIS (der „Card Information Structure“, einem Teil der Verwaltungssektoren der Speicherkarte). Dort muß im Block für den Herstellernamen „OLYMPUS“ stehen, was bei Billigkarten natürlich nicht vorhanden ist. Sollte eine Olympus-Karte versehentlich in einem Computer formatiert worden sein, ist dieser Text wahrscheinlich auch nicht mehr vorhanden. Zwar formatiert die Kamera die Karte auf Wunsch erneut, fehlt der String aber, schreibt die Kamera ihn natürlich auch nicht hinein!

Die Produktion der Karten ist seit längerem eingestellt, jedoch sind ab und zu noch neue Karten als Restposten zu recht hohen Preisen verfügbar, ansonsten bleibt nur der Gebrauchtkauf.

Hewlwett Packards Irrweg: Photo Memory Card in der HP PhotoSmart C5340A

Das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt – der Versuch neben der etablierten Smartmedia- oder Compactflash-Speicherkarte mit der Photo Memory Card eine weitere Variante auf den Markt bringen zu wollen! Ohne diese Spezialkarte, die es noch als 4 MB-Version gab, ist die HP bzw. die baugleiche Konica Q-EZ völlig wertlos.

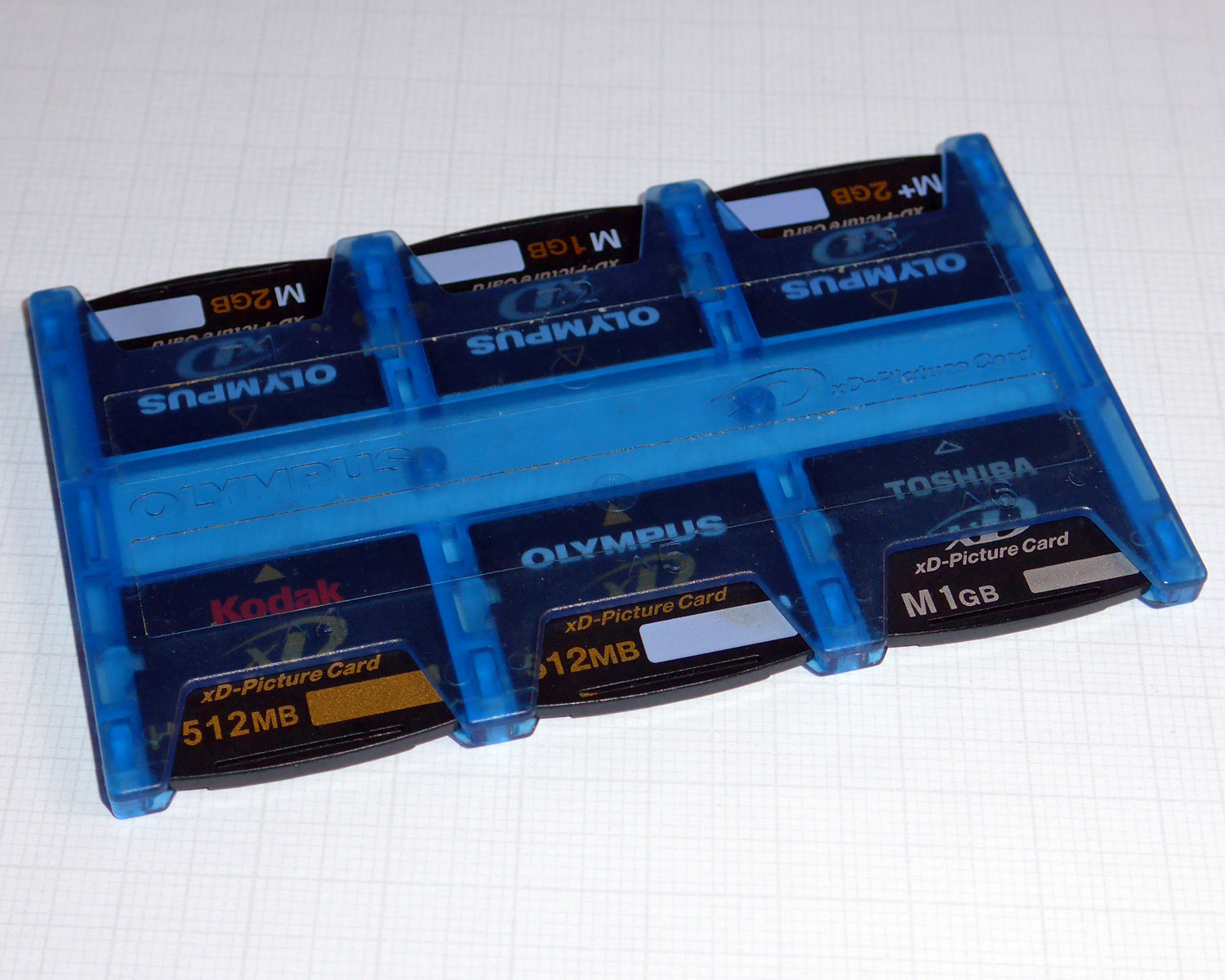

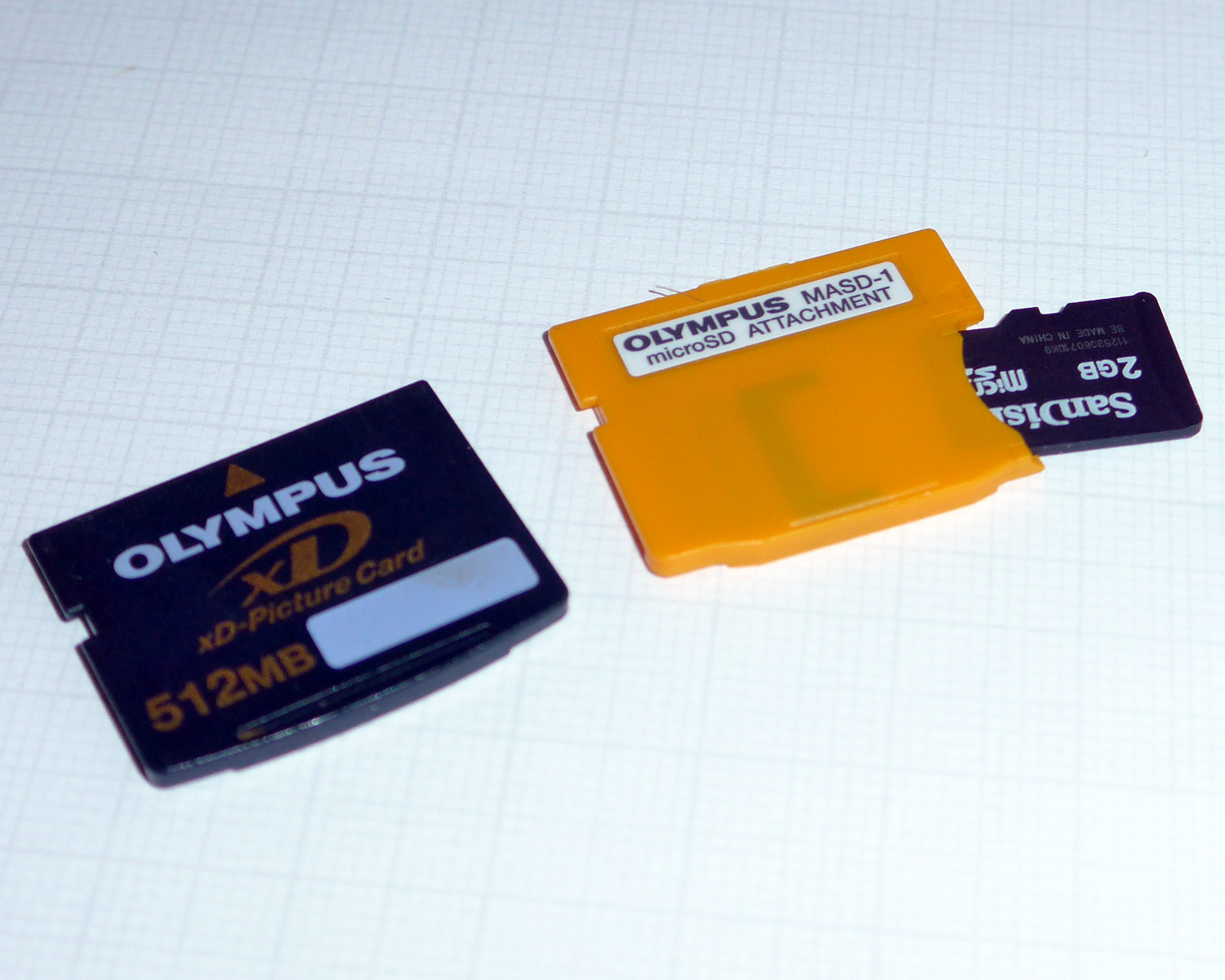

xD-PictureCards

Die xD-Picture-Card war der stabilere Nachfolger der von Olympus und Fuji eingesetzten SmartMedia-Karte, genau wie diese hat die Karte keinen Speichercontroller, dieser sitzt in der Kamera und beschreibt die Flash-Zellen direkt und kümmert sich auch um das Wear-Levelling. Da es verschiedene xD-Picturecard-Typen gibt, sind nicht alle Karten in allen Kameras nutzbar. Frühe Consumer-Compactkameras von Olympus erkennen z. B. meist nur Karten bis maximal 512 MB. Später mußten Olympus und Fuji einsehen, daß SD-Karten die bessere und billigere Alternative waren und „beerdigten“ die xD-PictureCard, genau so wie es Sony mit seinen MemorySticks machen musste.

Die xD-Karte ist nicht so dünn und biegegefährdet wie die SmartMediaKarte, außerdem sind die Kontaktflächen wesentlich kleiner, so daß die Gefahr durch elektrostatische Zerstörung geringer ist. Die Außenmaße sind hingegen erheblich geschrumpft, die Fläche beträgt etwas weniger als die Hälfte. Dadurch konnten die Kameras kleiner gebaut werden, die die Karte im Inneren nicht mehr zu viel Platz benötigte.

Es gibt drei verschiedene Typen der Karten: die ursprüngliche Version mit Kapazität bis 512 MB, die „M“-Karten mit „MLC = Multi Level Cell - Technik“, bei der jede einzelne Speicherzelle mehr als ein Bit speichern kann (siehe oben) und in Größen von 512 MB bis 2 GB gefertigt wurde, aber erheblich langsamer ist, und schließlich die „H = Highspeed“ - Technik, die ebenfalls bis 2 GB hergestellt wurde.

Auch bei der xD-Karte gilt: Die Kamera muß die eingelegte Kartengröße kennen, die ersten Kameras können nur Karten bis 512 MB verwenden, erst spätere Kameras erkennen die größeren Kartentypen. Manchmal half ein Firmware-Update der Kamera, um die „M“ und „H“ - Karten nutzen zu können, meist jedoch verkauften die Hersteller lieber neue Kameras statt alten Geräten die neue Funktion beizubringen.

Einige Olympus-Digitalkameras unterscheiden zwischen Original-Olympus-xD-Karten und solchen von „Fremdanbietern“. Nur mit Olympus-Karten sind einige Kamerafunktionen (z. B. die Panorama-Aufnahme) freigeschaltet. Zur Erkennung dient ein String im CIS (der „Card Information Structure“, einem Teil der Verwaltungssektoren der Speicherkarte). Dort muß im Block für den Herstellernamen „OLYMPUS“ stehen, was bei Billigkarten natürlich nicht vorhanden ist. Sollte eine Olympus-Karte versehentlich in einem Computer formatiert worden sein, ist dieser Text wahrscheinlich auch nicht mehr vorhanden. Zwar formatiert die Kamera die Karte auf Wunsch erneut, fehlt der String aber, schreibt die Kamera ihn natürlich auch nicht hinein!

Für die Aufbewahrung der Karten legten Fuji und Olympus anfangs jeder Kamera einen Plastikhalter für 8 Karten bei, in der sechs Karten durch eine kleine Kunststoffklammer gehalten werden, so daß sie nicht von allein aus dem Halter herausfallen.

Ein Schreibschutz ist bei der xD-Karte nicht mehr vorgesehen. Es gab auch Adapter von SmartMedia-auf-xD-PictureCard, um die neuen Karten in älteren Kartenlesegeräten benutzen zu können, dieser Adapter funktioniert aber nur mit xdPictureCards von 16 bis 128MB, da die Lesegeräte mit Kapazitäten von 256MB und mehr nichts anfangen können.

Zu den ersten Kameras mit der xDPictureCard gehörten die Olympus Camedia C-5050 (Link:https://www.digicammuseum.de/kameras/detailansicht/kamera/Kamera/show/camedia-c-5050-zoom/), die sogar drei verschiedene Karten aufnehmen kann: SM, xD und CF!

In einigen wenigen späten Kameras mit xD-Schacht können auch microSD-Karten verwendet werden, z. B. in der Olympus mju-7000 (Link:https://www.digicammuseum.de/gechichten/erfahrungsberichte/olympus-mju-7000-kurzbericht-c-zahn/).

Der Adapter für Micro-SD-Karten MASD-1 lag der Kamera bei, er kann nur in Kameras eingesetzt werden, die auf den Adapter vorbereitet sind; er hat eine speziellen Vorsprung, die das Einstecken in Kameras mit „normalem“ xD-PictureCard-Slot verhindert (diese Nase fehlt auf dem Bild, weil der Vorbesitzer sie abschnitt).

Der Adapter wurde auch einzeln für etwa 10 Euro verkauft, seine Rezensionen in Verkaufsportalen sind recht negativ, weil die Käufer irrtümlich annahmen, er passe in alle Kameras mit diesem Kartenfach und nicht nur in einige ausgewählte. Der Grund ist: Im Adapter befindet sich keine Elektronik, die die Schreib-Befehle für xD-PictureCards auf SD-Protokoll umsetzt, sondern nur Leiterbahnen, die die Kontakte der micro-SD-Karte mit den Kontakten des Kartenfachs verbinden. Bei Erkennen des Adapters schaltet die Kamera auf SD-Karten-Schreib- und Lesebefehle um.

Die Produktion der xD-PictureCards ist seit längerem eingestellt, jedoch sind ab und zu noch neue Karten als Restposten zu recht hohen Preisen verfügbar, ansonsten bleibt nur der Gebrauchtkauf.

Sony Memorysticks

1998 war noch nicht klar, welches Speichermedium sich durchsetzten würde und darum entwickelte auch Sony ein eigenes Kartenformat, den Memorystick (Speicherstab). Er war wesentlich stabiler als die dünnen SmartMediaKarten und hatte einen Schreibschutzschieber wie bei 3,5“-Disketten, der jederzeit mit dem Fingernagel umgeschaltet werden kann.

Die MemorySticks haben Flash-Speicher, der Controller ist im Stick eingebaut und nicht in der Kamera. Zu den ersten Digitalkameras mit MemoryStick zählt die CyberShot F55E von 1999.

Auch Sony entwickelte den MemoryStick im Lauf der Zeit weiter, neue Varianten wurden kleiner und bekamen höhere Kapazität. Zwar ist der mechanische Anschluß bei den verschiedenen Arten gleich, aber trotzdem können ältere Kameras mit neueren Sticks nichts anfangen, da sich die elektrischen Spezifikationen änderten. Der gezeigte Adapter ist ein rein mechanischer Adapter ohne eingebaute Elektronik.

Die erste, große Generation der Sticks verfügt über maximal 128 MB Kapazität, jedoch gibt es auch MemorySticks Select mit 256MB. Diese sind intern jedoch lediglich zwei Sticks mit je 128MB, die per Schiebeschalter umgeschaltet werden, wenn der erste virtuelle Stick „voll“ ist.

Die zweite, kleinere Generation heißt Memory Stick Pro und ist bis 32 GB Kapazität vorgesehen, größere Sticks sind nicht auf dem Markt erschienen.

Beide Generationen sind wie erwähnt nicht elektrisch kompatibel, es gibt jedoch etliche Geräte, die intern zwei Schnittstellen-Controller haben und je nach eingesteckter Version zwischen beiden Controllern umschalten können.

Die Aufschrift „Magic Gate“ weist auf eine Möglichkeit hin, einen Kopierschutz auf den Stick aufzubringen, so funktionieren z. B. Spiele auf Sony-Spielkonsolen nur auf einem einzigen Stick und nicht auf einem zweiten, auf den das Spiel kopiert wird.

2006 wurden die Stick nochmals verkleinert und als MemoryStick micro (M2) bezeichnet. Wieder ist der mechanische Anschluß gleich, jedoch kleiner, so daß der Adapter wieder ohne Elektronik auskommt. Die M2-Sticks wurden für die Mobilfunktelefone von Sony und Ericsson entwickelt und auch nur in diesen verwendet.

Da nur von Sony MemorySticks in Geräten benutzt und die Sticks nur von Sony und SanDisk hergestellt wurden, waren sie teurer, langsamer und mit geringerer Kapazität als die später erschienenen, aber wesentlich weiter verbreiteten SD-Karten; so daß um 2010 herum Sony dieses Kartenformat zunächst durch Dual-Card-Slots unterstützte – im Kartenfach der CyberShot DSC-S2000 können wahlweise SD/SDHC-Karten und MemorySticks eingesetzt werden – und später ganz fallenließ.

Und noch ein Sony Speicher-Irrweg – Mini CD

Die 2002 vorgestellte Sony Mavica MVC CD 250 speichert ihre Fotos und Videos auf eine 156 MB 8 cm (Mini) CD-R/CD-RW!

MMC-/SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarten

Die inzwischen dominierende Speicherkarte wurde 1997 von Siemens/Igentix und SanDisk entwickelt und setzt ebenfalls Flash-Speicher ein. Im Gegensatz zur älteren CompactFlashKarte, die ebenfalls von SanDisk stammt, verwendet die MMC-Card ein serielles Interface, d. h, die Daten werden nicht mit 8 Bit parallel übertragen, sondern jedes Bit einzeln nacheinander. Das spart Kontakte, also Platz. In jeder Karte ist ein Speicherbaustein und ein Controller eingebaut, die Kamera bzw. der angeschlossenen Computer müssen sich nicht um die Auswertung der einzelnen Speicherzellen kümmern. „MMC“ bedeutet „Multi Media Card“, weil diese Karte nicht nur in Digitalkameras, sondern auch in MP3-Playern und Handys verwendet werden sollte.

2001 entwickelten SanDisk, Toshiba und Panasonic aus der MMC-Card die SD-Karte. „SD“ bedeutet „Secure Digital = sichere digitale Karte“, weil der Speichercontroller um Funktionen für digitale Rechtsverwaltung erweitert wurde, um Kopierschutzmaßnahmen auf der Karte realisieren zu können. Jede Karte hat einen kleinen Schieber, der je nach Stellung das Schreiben auf die Karte erlaubt oder verhindert. Dabei erfolgt die Auswertung des Schiebers im Lesegerät, der Schieber hat keinerlei elektrische Funktion, Kartenlesegerät ohne Abtastung des Schiebers existieren und können auf „schreibgeschützte“ Karten schreiben bzw. diese löschen.

Die ursprüngliche SD-Spezifikation sieht eine maximale Kapazität von 2 GB vor, die maximale Übertragungsgeschwindigkeit der Schnittstelle beträgt 25 MB/Sekunde, wobei die ersten Karten aufgrund der damaligen Technologie nur auf etwa 1 MB/Sekunde schreibend und 4 MB/s lesend erreichten.

2006 erschien die SD 2.0-Karte, die allgemein als SDHC (Secure Digital High Capacity, also sichere digitale Karte mit hoher Kapazität) bezeichnet wird und bis 32 GB spezifiziert ist. SDHC-Geräte sind abwärtskompatibel und können die älteren „kleineren“ SD-Karten verwenden, die SDHC-Karten funktionieren in älteren Geräten nicht, da die Protokolle der Datenübertragung nicht kompatibel sind.

2009 erschien die SD 3.0-Karte, die als SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) bezeichnet wird und bis 2 TB spezifiziert ist, gleichzeitig wurde die Geschwindigkeit des elektrischen Anschlusses auf bis zu 300 MB/Sekunde erhöht, um die großen Datenmengen auch auf die Karte zu bekommen. Wie bei DSHC sind die Geräte abwärtskompatibel, die neuen Karten jedoch nicht, so daß SDXC-Karten nur in neuen Geräten benutzbar sind.

Außerdem muß der Computer mit dem Dateisystem der Karte etwas anfangen können, die Daten werden im „ExFAT“-System abgespeichert, das funktioniert systembedingt erst ab Windows XP mit Zusatztreibern, ab Windows 7 „ab Werk“ und seit MacOS 10.6.5. Ältere Betriebssysteme können mit SDXC-Karten somit nichts anfangen und wollen sie lediglich „formatieren“, was man jedoch nicht machen darf.

Die SD-Karten und ihre Nachfolger sind inzwischen massenhaft verfügbar und sehr preiswert geworden, Ende 2021 kosteten recht schnelle Karten mit 64 GB lediglich um 15 Euro, so daß sie ab etwa 2010 praktisch alle anderen Speicherkarten im Amateurkamerasegment verdrängten und CompactFlash nur noch in Profikameras verwendet wurden, weil anfangs ihre Schreibgeschwindigkeit die der SD-Karten übertraf. Ende 2023 sind die Kartenpreise weiter gefallen, einfache (sprich langsame) 64 GB-Karten sind ab 5 Euro verfügbar, 256 GB-Karten ab 30 Euro und Karten mit 1 TB Speicherkapazität kosten nur noch 150 bis 200 Euro in „normaler“ Geschwindigkeit, „schnelle“ Karten mit 1 TB für hochauflösende Videoanwendungen deutlich mehr.

Außerdem gibt es die Karten jeweils noch in verkleinerter Ausführung für mobile Geräte wie Smartphones oder Tablet-Computer, die sogenannte microSD, microSDHC bzw. microSDXC. Sie sind elektrisch zu ihrer „großen“ Ausführung identisch, lediglich kleiner, so daß der Adapter, um die kleinen Karten in normal großen Kartenschächten verwenden zu können, keinerlei Elektronik enthält, sondern nur die Kontakte und das Gehäuse vergrößert. Schaut man sich nämlich eine heutige SDHC-Karte genauer an, stellt man fest, das der größte Teil keine Technik enthält, denn inzwischen sind die benötigten Bauteile so klein, daß sie im Inneren der wesentlich kleineren microSD-Karte Platz haben und in SD-Karten mit mehr Plastik herum verbaut werden.

XQD-/-CFexpress-Speicherkarten

Linkes Foto der Doppelschacht der Nikon DSLR D4: Ein Schacht für XQD-Karte und ein Schacht für die CompactFlash-Karte. Das rechte Foto: Sony/Nikon ist es gelungen die eigenen XQD-Karten inkompaibel zu machen. Während die Nikon D4 sowohl die 16 als auch die 32 GB XQD-Karte formatiert, beschreibt, liest, wird die 16 GB XQD-Karte von keinem meiner XQD-Leser gelesen. Damit ist die 16 GB Karte, die bei Kauf in der D4 steckte, weitgehend wertlos. Um an die Fotos zu kmmen, müsste ich den XQD-Inhalt auf die CF-Karte kopieren, was möglich, aber umstädlich ist … Die XQD-Karte ist sowieso ein Auslaufmodell, das von der CFExpresskarte abgelöst wird. Auch hier gibt es wieder einen Haken. Vorhandene XQD-Kartenleser können mit einer CFExpress-Speicherkarte nichts anfangen und umgekehrt! Ich habe beim Erwerb eines Lesers darauf geachtet, ein Modell zu nehmen, das sowohl XQD- wie CFExpress-Karten liest!

Zurück zu Christian Zahn

2012 war abzusehen, daß die Geschwindigkeit der CompactFlash-Karten mit den höheren Datenraten zukünftiger Digitalkameras und 4K/8K-Videokameras überfordert sein würde. Darum erschien die XQD-Karte, die von Sony entwickelt wurde und erstmals in der Nikon D4 eingesetzt wurde. XQD-Karten sind sehr schnell, aber auch deutlich teurer als die etablierten Karten, so daß sie nur in Profigeräte verbaut wurden.

2016 wurden dann die beiden konkurrierden Standards CFast (siehe letzter Absatz oben im Abschnitt Compactflash-Karte) und XQD zusammengefaßt und als CFexpress bezeichnet. Kameras mit XQD-Schacht konnten fast alle per Firmwareupdate auf die neuen Karten angepaßt werden.

Zukunft

Welche Karten in der Zukunft noch verwendet werden, ist nicht absehbar. Ende 2023 setzen Kameras für Einsteiger und Aufsteiger zumeist auf SDXC-Karten, im Profibereich hat sich die XQD-Karte etabliert. In Smartphones ist der Speicher meist fest eingebaut (Apple iPhone) oder zumindest per microSDXC-Karte erweiterbar (Android-Geräte). (Im Videobereich mit 8K (8192 x 4320 Pixel mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde) dienen auch USB-C-Festplatten (mit SSD-Flashspeicher-Technik) als Aufzeichnungsmedium.

Christian Zahn

Neuen Kommentar schreiben

| Autor: | Christian Zahn |

| Mail senden | |

| Erstellt: | 29.10.2023 |

Kommentare (1)

Michael Schmitz

am 24.02.2024Gruß

Michael Schmitz